第1部 未来傾斜原理

第1章 意思決定原理と協調行動の進化

第2章 未来係数と参加の意思決定

第3章 終身コミットメントと未来係数

第2部 未来傾斜型システムの成長志向

第4章 期待効用原理とチャレンジ

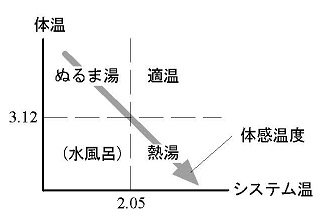

第5章 ぬるま湯的体質とチャレンジ・成長

第3部 未来傾斜型システムの育成志向

第6章 近代組織論とゴミ箱モデル

第7章 やり過ごしと人材育成

第8章 尻ぬぐいと育てる経営

結章 「未来の重さ」と経営者の仕事

数年前、近代組織論の体系をその源流である決定理論、さらにゲーム理論にまで遡って位置付けてみようという意図から、『組織の中の決定理論』(朝倉書店, 1993年)という本を書いたことがある。きれいで美しいゲーム理論の世界、決定理論の世界、近代組織論の世界。それは、この本の第1部、第2部、第3部のそれぞれ冒頭の章でも、その一端をのぞくことができる。私もかつてはその美しさに魅せられた人間の一人だった。

ところが、日本に暮らすわれわれ、特に日本企業とそのメンバー達は、それらの理論では説明のつけられない世界に生きているように見える。それらの理論から見ると一見不合理な世界に生きているように思える。実際の日本企業を調べて、その行動の理不尽さ、合理性のなさをことさら強調することはたやすい。欧米型の理論に立脚してそれを行なえば、なおさらそれはたやすいことだ。しかし、われわれの生きている世界は本当に不合理、不条理の支配する世界なのだろうか?

そんなはずはない。なぜなら、もし本当に不合理ならば、われわれは互いの行動の予想も全くつかず、社会生活など不可能で、われわれの目の前には支離滅裂でばらばらな光景が展開しているはずだからである。しかし、そんなことはない。何か筋が通っているような気がする。はっきりとはしていないが、われわれは何かに導かれて行動しているように感じられる。それでは、一体何に導かれているのだろうか?

以前から気にはなっていたが、その本を書いたことで、この疑問が余計鮮明になり、脳裏にこびりついて離れなくなってしまった。そして気がついてみると、10年以上も続けていたことになる調査データとの格闘、あるいは理論との葛藤を経て、ようやく私は、この課題に対する私なりの答えを整理し、提示するところまでこぎつけた。それがこの本である。

手探り状態で始めた研究だったが、答えのヒントはモデルに埋めこまれた未来の取り扱い方の中にあった。はっきり言ってしまえば、私もそうだが、多くの日本企業とそのメンバー達にとって、割引いて現在価値に直すことで清算してしまうような未来なんかに意味はないのである。現在よりも未来の方が大切なのだ。未来がどこかに収束しなくてはならない必要などどこにもない。目先の選択肢の最適性をとやかく言うよりも、未来に向かってチャレンジすることの方が、ずっと大きな意味を持つ。そして、自ら成長し、育てることの中にこそ、未来の本当の意味があるのである。未来は残すことにこそ価値がある。

ただ、そうなってしまうと、今までゲーム理論や決定理論をはじめとする経済学系の分野で何のためらいもなく使ってきた、最適な選択肢を選ぶというアプローチが使えなくなってしまうという大きな問題が発生する。均衡も安定ももはや魅力的で説得的なアイデアとはいえなくなる。そこで私は、自分の悪戦苦闘の成果を1冊の書物としてまとめるに当たって、少しでもスマートに整理するために、意思決定原理という切り口から斬り込んでみることにした。例えば、日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、一体、どのような意思決定原理に則ったものなのだろうか。

私はそれを「未来傾斜原理」と呼んでみた。過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現に寄り掛かって意思決定を行なう原理である。未来が確かなものであれば、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながることが想像できるが、それこそが自然に発露した未来傾斜原理に則った行動である。しかも、自分が定年退職を迎えるまで自分の会社が存続しているかどうかもわからない場合でさえ強い成長志向を持ち続けていることがあるように、未来傾斜原理自体は、未来の確かさとはかかわりなく、意思決定原理として機能しうるものなのである。

この意思決定原理がどのように形を変え、われわれの前に姿を現すのか。この本を読み進むうちにわかってくるだろう。そうしてから、また最初の問いに戻ることにしよう。われわれは一体何に導かれて行動しているのだろうか?

私の答えだけを手軽に知りたい読者のために、「結章」に結論があるということだけはお知らせしておこう。しかし、その結論に到達する道筋をできるだけ理論的に、かつ調査データに基づいて示すために、この本は書かれている。この本の試みは果たしてうまくいったであろうか。「結章」を先に読んでしまった人も、そこだけで本書の試みの成否を判断せずに、できれば、最初から読み直して、この本の議論が納得のいくものかどうかを自分自身の頭と感性で判断して欲しい。

人は、何かものごとを決める際に、意識している意識していないにかかわらず、何らかの原理・原則に則って意思決定を行っているものである。それをここでは意思決定原理(decision principle)と呼ぶことにしよう。例えば、選択肢の種類や内容について一切考えず、取り敢えず一番手近な選択肢を選ぶというのも立派な意思決定原理であるし、でたらめに選択肢を選ぶというのは、むしろ代表的な意思決定原理の一つであるといっていい。

意思決定原理は、明示的あるいは暗黙のうちにさまざまな分野で登場してくるが、ここで関心があるのは、企業、組織、経営といった分野における意思決定原理である。この分野でよく知られたものは、主に決定理論と呼ばれる分野で考えられたものがルーツになっている。決定理論の中では、原理(principle)とは呼ばずに、規則(rule)や基準(criterion)と呼ぶ言い方もあるが、rule は後述するゲームのルールとして使うこともあるし、また criterion になると単なる選択基準に限定されたイメージになってしまうので、そうではなく、自らの行動を律する原理になっているという意味も込めて、principle を使うことにする。

ところで、決定理論自体、もともとはゲーム理論から派生して生まれたものであるが、ゲーム理論では、ゼロ和2人ゲームであれば、数ある意思決定原理の中でも、マクシミン原理と呼ばれる意思決定原理に導かれて均衡点に到達することがわかっている。言い換えれば、ゼロ和2人ゲームの世界では、それを採用すれば均衡点に到達できるという意味で、マクシミン原理は説得的でありかつ魅力的な意思決定原理である。しかし、非ゼロ和2人ゲームになると、均衡点は存在するものの、もはやマクシミン原理でそこへ到達できる保証はなくなる。マクシミン原理は均衡点を指し示すものではなくなるのである。

しかも非ゼロ和ゲームでは、その均衡点自体、実際上、どれだけの意味があるものかも怪しくなってくる。例えば、ゲーム理論で考えれば、裏切り合いの共倒れで均衡するはずの囚人のジレンマ・ゲームであっても、ゲームが長期間にわたって行われた時には、実験でもシミュレーションでも協調関係が現れるようになる。これはわれわれの日常感覚にも合致している。つまり、均衡点は現実的には意味を失ってしまっているのである。均衡に代わって進化論的な状況で用いられる集団安定の概念を使っても、均衡の時と同様に、裏切り合いの共倒れで集団安定することが理論的に証明されるのだが、実際には、ゲームが長期間にわたって行われた場合には、現実的に無意味であることが明らかになる。

こうして、ゼロ和ゲームでは、均衡点を指し示してくれるという点で、マクシミン原理は説得的でかつ魅力的な意思決定原理だったのに、非ゼロ和となると、マクシミン原理がもう均衡点を指し示さないどころか、均衡も安定も現実的な意味を失ってしまっているのである。もはや均衡や安定を指し示してくれるという観点から意思決定原理を評価すること自体に意味がない。しかし、もしわれわれが、どんな形であれ、筋の通った行動をとっているとすれば、そして、それに何らかの意味があるとすれば、われわれは全く異なる別の観点から見て説得的で魅力的な意思決定原理に則って意思決定を行い、行動しているはずである。

そこで、反復囚人のジレンマ・ゲームのシミュレーションの結果を検討してみると、実はシミュレーションの結果から、

という性質をもった戦略が高得点を挙げていることがわかる。この1、2が示唆していることは、目先の利益や過去への復讐を選択してはいけないということである。将来の協調関係をこそ選択すべきなのである。

しかし、よく考えてみると、これはあまりにも当たり前のことである。シミュレーションなどやってみるまでもない。いまもし、

とが競争すれば、短期的には「a. 刹那主義型システム」が羽振りをきかせる時期があったとしても、結局、何十年か後をみてみると、生き残っているのは「b. 未来傾斜型システム」に違いないからである。ゲーム理論や決定理論では、均衡や安定の観点から意思決定原理を見てきたために、未来傾斜型システムは見逃されてきたのである。

そこでこの章では、こうした議論を整理した上で、未来傾斜型システムのエッセンスを「未来傾斜原理」と呼ぶ意思決定原理で要約することにしよう。未来傾斜原理とは、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来を残すことを選択し、その実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという原理である。均衡や安定へのパスを指し示すからではなく、まさに未来そのものへのパスを指し示すという点で、未来傾斜原理は説得的である。そして、日本企業でごく普通に観察される意思決定原理が、この未来傾斜原理なのである。例えば、日本企業のもつ強い成長志向などはその典型的な発露である。

議論を始めるに当たって、意思決定原理を概念的にはっきりさせておく必要があるので、ゲーム理論を使って、戦略との違いをきちんと説明しておこう。

もともと軍事用語であった戦略(strategy)をゲームの各プレイヤーのとる手を意味する学術用語として使用したのは、ゲーム理論を体系化したフォン・ノイマン(John von Neumann)とモルゲンシュテルン(Oskar Morgenstern)の有名な『ゲームの理論と経済行動』(Theory of Games and Economic Behavior, 1944)である。ゲーム理論は、戦争であろうと政治やビジネスであろうと、争いごとの存在するゲーム的状況に対する統一的な分析枠組みを提供しているが、実は、このゲーム理論が社会的な問題、特にビジネスについての考え方に革命をもたらし、その結果として、1950年代の後半から、戦略という用語が経営学の分野で本格的に使われるようになったともいわれる(Ansoff, 1965, p.94 邦訳p.128; p.105 邦訳p.147)。

しかし、ここではそこまで幅広く取り扱うわけではないので、一般的なゲームの構成要素を考えていくことにしよう。ジャンケンをはじめとする将棋、チェス、トランプなどの様々なゲーム(game)は、形式的には、複数のプレイヤーが、各々の行動を規定する一組の規則、ルール(rule)に従ってプレイするものである。たとえば、2人で行なう最も基本的な1回限りのジャンケンでは、2人のプレイヤーがグー、チョキ、パーという3種類の手の中から一つの手を選択し、その選択の結果を文字どおり「手」で表現して提示するという動作から成り立っている。そして、手の組合せによって2人のプレイヤーの勝敗がどう定まるのかが事前に取り決められている。つまり、こうしたゲームのルールは次のような基本的な要素から構成される。

これは抽象的にいえば、意思決定をし、行動する主体のことである。ジャンケンでいえば、出す手を自分で考え、そして実際に自分で決めた手を「手」で表現して、対戦相手に提示する人がプレイヤーである。ゲームは形式的には2人以上のプレイヤーが存在してはじめて成立することになる。

これは、各プレイヤーのとりうる行動計画のことである。各プレイヤーは通常は複数の戦略をもっており、そのために各プレイヤーは戦略の選択の問題に直面する。ジャンケンでは各プレイヤーは、グー、チョキ、パーの三つの戦略の中から一つの戦略を選択することになる。より一般的には、プレイヤー1、プレイヤー2のもつ戦略の集合は、それぞれ Π1、Π2 と表され、集合として、次のように表現される。

Π1={i: i=1, 2, ..., m}, Π2={j: j=1, 2, ..., n}

ただしここでは、各プレイヤーのとりうる戦略の数は有限と考えている。

各プレイヤーが何らかの戦略をとることによってゲームは終了し、ある結果が定まるが、この結果について各プレイヤーがもっている評価値を利得と呼ぶ。一般的には、とりあえず金銭のようなものであると考えておこう(このことについては、詳しくは、第4章で触れる)。プレイヤー1が戦略 i、プレイヤー2が戦略 j をとったときの戦略の組 (i, j) に対して、プレイヤー1とプレイヤー2の利得は、それぞれ次のように表わす。

f1(i, j)=aij, f2(i, j)=bij

あるいは (プレイヤー1の利得,プレイヤー2の利得) という組の形で

( f1(i, j), f2(i, j))=(aij, bij)

と表してもよい。いずれにせよ、ゲームにおいては、どのプレイヤーも自分の利得は自分の戦略だけではなく、他のプレイヤーの戦略との組合せによって定まるというところが重要なのである。

さて、このようなルールの基本的要素によって記述されるゲームにおいては、ゲーム理論では、まず各プレイヤーは自分の受け取る利得を最大にしようとして戦略を選択すると考える。この前提に立った上で「ゲームを解く」ことを考えるのである。ゲームを解くというのは、簡単にいうと、ゲームの均衡点とそのときの均衡利得(これをゲームの値と呼ぶ)を求めることをさしている。このように定式化した場合には、ゲームの均衡点は次のように定義される。

f1(i*, j*)=maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1)

f2(i*, j*)=maxj∈Π2 f2(i*, j) (1.2)

このとき、戦略の組 (i*, j*) を均衡点(equilibrium point)またはナッシュ均衡点(Nash equilibrium point)と呼ぶ。そして、この均衡点での利得 ( f1(i*, j*), f2(i*, j*)) を均衡利得というのである。

いまナッシュ均衡点に双方のプレイヤーがいるとしよう。仮に片方のプレイヤーがそのままで、もう一方のプレイヤーが戦略を変えるとすると、ナッシュ均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らし、損をすることになる(少なくとも利得が増えることはない)。したがって、この均衡点からどちらのプレイヤーも離れようとはしない(このことを自己拘束的(self-enforcing)と呼ぶ)。つまり、つりあいがとれ、安定していることになる。だから均衡点と呼ばれるわけである。たとえば、表1.1のような利得表を考えれば、戦略の組(2,2)がナッシュ均衡点であり、ゲームの値は(4,4)となることがわかる。

表1.1 ナッシュ均衡点

| プレイヤー1 | プレイヤー2 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | (2, 2) | (0, 6) |

| 2 | (6, 0) | (4, 4) |

| (注) | はナッシュ均衡点 |

以上のように、均衡点がどれかはわかったものの、その均衡点はプレイヤーがどのように考えて行動したときに達成可能なのだろうか。そこでここでは、どのような意思決定原理に則って行動したときに達成されるのかについて考えてみることにしよう。

意思決定原理の説明を簡潔にするために、これ以降この節では、ゼロ和ゲームに限定して話を進める。いま2人ゲームのうち、特に2人のプレイヤーの利得 f1(i, j)、f2(i, j) の和が常に0であるような場合、すなわち、

f1(i, j)+ f2(i, j)=0

であるとき、このゲームはゼロ和2人ゲーム(zero-sum two-person game)と呼ばれる。ゼロ和2人ゲームの場合には、

f1(i, j)=−f2(i, j)

と一方のプレイヤーの利得は、他方のプレイヤーの利得の符号をひっくり返したものになる。このため、2人の利得を両方とも併記して書く必要はない。そこで、

aij= f1(i, j)=−f2(i, j)

とおいて、プレイヤー1の方だけを考えて、戦略と利得との関係を次のような行列の形で表現することができる。

この行列は利得行列(payoff matrix)と呼ばれる。利得をこのような行列の形で表現できることから、ゼロ和2人ゲームは行列ゲーム(matrix game)とも呼ばれる。

こうしておいた上で、ゲームをする際にプレイヤーが依拠するであろう意思決定原理について考えてみよう。これについては、既に先人達が知恵を絞って考案しているので、ここではその中でも有名ないくつかの意思決定原理について紹介しておこう。なお説明の便宜上、ここではプレイヤー1の意思決定原理を考えることにする。ゼロ和2人ゲームなので、プレイヤー2の意思決定原理は式の中の大小関係を逆にしたものになる。

もともとゲーム理論で考えられていたもので、後にワルド(Abraham Wald)が決定理論を構築する際に取り上げたために(Wald, 1950)、ワルドのマクシミン原理(Wald's maximin principle)とも呼ばれるようになった。この意思決定原理では、戦略 i をとったときの最悪の可能な結果、つまり利得が一番小さくなる結果

si=minj aij

を考える。これは戦略 i の保証水準(security level)と呼ばれ、戦略 i は少なくともこの

si の利得を保証していることになる。このとき、マクシミン原理は

sk=maxi si=maxi minj aij

のように最大の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

マクシミン原理が各戦略をとったときに起こりうる最悪の事態を考えて戦略をとるという意味では、悲観的な(pessimistic)意思決定原理であるのに対して、マクシマクス原理(maximax principle)は、各戦略をとったときに起こりうる最良の事態を考えて戦略をとるという意味で、楽観的な(optimistic)意思決定原理である。つまり、まず戦略 i をとったときの最良の可能な結果

oi=maxj aij

を考える。これは戦略 i の楽観水準(optimism level)と呼ばれる。このとき、マクシマクス原理は

ok=maxi oi=maxi maxj aij

のような最大の楽観水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

マクシミン原理は悲観的すぎるし、マクシマクス原理は楽観的すぎると思われる人のためには、ハーウィッツ(Leonid Hurwicz)によって楽観・悲観指数原理(Hurwicz's optimism-pessimism index principle)が1951年に提案されている。これは、マクシミン原理で出てきた保証水準 si とマクシマクス原理で出てきた楽観水準 oi の加重平均

αsi+(1−α)oi, 0≦α≦1

を考え、これを最大にする

αsk+(1−α)ok=max i {αsi+(1−α)oi}

となるような戦略 k を選ぶという意思決定原理である。ここで登場するαは楽観・悲観指数(optimism-pessimism index)とよばれる。

「逃した魚は大きい」「後悔先に立たず」などとよくいわれるが、このような後悔(regret)を決定に先だって考え、それから意思決定を行おうというのが、サベージ(Leonard J. Savage)が1951年に提案したミニマックス・リグレット原理(Savage's minimax regret principle)である。いまプレイヤー1は相手のプレイヤー2がどんな戦略をとるかわからないので、仮に、プレイヤー2がある戦略 j をとると仮定しよう。その戦略 j に対して最良の戦略をプレイヤー1がとっていれば得られたはずの利得 maxi aij と実際にとってしまった戦略 t の利得 atj との差をリグレット(regret)と定義する。すなわち、

rtj=maxi aij−atj

そこで、利得行列の各 atj をこのリグレット rtj で置き換えた利得行列を考え、これについてワルドのマクシミン原理を適用することを考えるのである。ただし、リグレットは利得でなく、「損失」なので、最小ではなく、最大のリグレット

ρi=maxj rij

を保証水準と考え、

ρk=mini ρi=mini maxj rij

のような最小の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

実際に数値例を使って戦略の選択をしてみると、表1.2(A)の例では、プレイヤー1はどの意思決定原理にしたがっても、結局は同じ戦略1を選ぶ結果になる。しかし、常にそうなるとは限らない。それぞれの意思決定原理がそれぞれ全く異なる戦略の選択に導くこともある。例えば、表1.2(B)の利得表について、これまで扱ってきた4種類の意思決定原理に則ってプレイヤー1の戦略を選択してみると(ただし、楽観・悲観指数は0.7とする)、意思決定原理によって異なる戦略が選択される(表1.2(A)(B)の実際の解法は難しくないが、必要な読者には、高橋(1993c, ch.1)に解説がある)。すなわち、

表1.2 意思決定原理とプレイヤー1の戦略の選択

(A)意思決定原理によらず同じ戦略1が選択される利得表(プレイヤー1の利得のみ表示)

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 4 | 6 |

| 2 | 2 | 0 |

(B)意思決定原理によって異なる戦略が選択される利得表(プレイヤー1の利得のみ表示)

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |

| 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |

| 4 | 4 | 6 | 4 | 0 |

こうなってくると、どの戦略が選択されるかは、採用される意思決定原理によってまったく異なるわけで、どの意思決定原理を採用するか、それ自体が大問題となる。そして、ある意思決定原理に則ってある戦略を選択したプレイヤーにとって、相手プレイヤーが予想外の戦略を選択したときに、それがいかなる意思決定原理に則って行われたものであるかを想像し、理解することは至難のわざということになる。

おそらくそういう場合には、相手プレイヤーの意思決定原理を徹底的に追求し、理解しようとするような努力は放棄され、「彼らは意思決定原理もなしに意思決定を行っている」と断定して次のステップに進んでしまうだろう。それが繰り返されると、米軍の意思決定原理のように、敵の意思ではなく、敵の対抗する能力を評価し、それに基づいて司令官は行動を決める(Haywood, 1954)というパターンが定着してしまうことも考えられる(詳しくは第6章で触れる)。これはマクシミン原理に通じており、これから述べるように、ゼロ和ゲームの世界に限れば、確かに望ましい結果をもたらすので、ゼロ和状況での最適な意思決定原理として生き残ってきたとしても不思議はない。

しかし、よく日本人はプリンシプル(=原理)がないと言われるが、これは本当にプリンシプルがないのかどうか、実は大いに疑問なのである。むしろ、多くの日本企業で普通に観察される意思決定原理は、ここで紹介したゲーム理論や決定理論に登場する代表的な意思決定原理とは系統の異なる別種のものだと考える方が妥当なのではないだろうか。それが本書の主張であり、後ほどより詳細に述べられる。

既に触れたように、ゲーム理論においては、ゼロ和2人ゲームではマクシミン原理が望ましい意思決定原理とされるのだが、その理由を明らかにしておこう。

ゼロ和2人ゲームは2人ゲームの特殊な場合であるから、ナッシュ均衡点の定義をそのまま適用することができる。f2(i, j)=−f1(i, j) のとき、ナッシュ均衡点の定義式(1.1)式、(1.2)式は、(1.2)式だけを変えれば

f1(i*, j*)=maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1)

f2(i*, j*)=minj∈Π2 f1(i*, j) (1.2')

となるから、この両式を満たす (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの均衡点ということになる(ここでは、とりあえず均衡点の存在を仮定しておこう)。

このとき(1.1)式と(1.2')式とを f1(i*, j*) で結合すると、任意の i∈Π1, j∈Π2 について、

f1(i, j*)≦f1(i*, j*)≦f1(i*, j)

となる。実は、行列 A において、任意の i, j について、

aij'≦ai'j'≦ai'j

が成立するとき、(i', j')をこの行列の鞍点(「あんてん」と読む; saddle point)とよび、ai'j' を鞍点値(saddle point value)という。したがって、ナッシュ均衡点 (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの利得行列の鞍点となっていることになる。いま

v1=maxi minj aij

v2=minj maxi aij

とすると、もし鞍点 (i*, j*) が存在すれば、そのときに限って v1=v2=ai*j* となることが証明できる。

定理1.1 (鞍点定理). v1=v2 となる必要十分条件は、この利得行列が鞍点をもつことである。

《証明》まず、次の補題を証明しておこう。

補題.

《証明》まず任意の i', j' について

minj ai'j≦ai'j'≦maxi aij'

したがって、任意の j' について

maxi minj aij≦maxi aij'

がいえるので

maxi minj aij≦minj maxi aij

定理の証明に戻る。

(十分性) いま (i*, j*) を鞍点とすると、定義から、任意の i, j について

この定理1.1の証明から、v1=v2 ならば v1=v2=ai*j* と、鞍点 (i*, j*) での利得の値に等しくなることがただちにわかる。すなわち、こうした鞍点は、実はマクシミン原理によって達成されているのである。なぜなら、マクシミン原理とは、自分が戦略 i をとったときに、最悪の場合でも得られる利得(=戦略 i についての保証水準)を考え、この利得が最大となるような戦略を選択する意思決定原理であった。したがって、ゼロ和2人ゲームに均衡点が存在しているときには、各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択すると、プレイヤー1の利得は v1、プレイヤー2の利得は v2 となり、それが均衡利得となっているからである。

このように、均衡点を指し示すという点で、マクシミン原理は説得的で魅力的である。しかも、マクシミン原理で意思決定原理も均衡する。より正確に言えば、ゼロ和2人ゲームでは、一方のプレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択している限り、もう一人のプレイヤーにとっても、マクシミン原理が最適な意思決定原理となる。なぜなら、マクシミン原理から逸脱することは、均衡点から逸脱する可能性を意味し、均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らすことになる(少なくとも増やすことはできない)からである。したがって、マクシミン原理は、どちらか一方のプレイヤーが意思決定原理として採用を決めると、他のプレイヤーも採用せざるを得なくなる性質をもち、しかもその際には均衡点に達するというきわめて安定性の高い意思決定原理であるということができる。つまり戦略といういわば行動や決定のレベルで均衡点が存在しているだけではなく、その意思決定に至る手前の意思決定原理のレベルでも均衡が存在していることになる。

このことは常に成り立つ。これまでは、とりあえず均衡点の存在を仮定してきたが、一種の拡張を行い、これまでのように、Π1、Π2 の中からどれか一つの戦略を選択する(これを純戦略(pure strategy)と呼ぶ)のではなく、Π1、Π2 上の確率分布 p=(p1, ..., pm), q=(q1, ..., qn) で表されるような、どれか一つの戦略の当たる「くじ」(これを混合戦略(mixed strategy)と呼ぶ)を一つ選択することを許すことにする。そうして、第4章で登場する期待効用を使えばミニマックス定理が証明される。つまりゼロ和2人ゲームには均衡点が必ず存在すること、そしてここで扱った純戦略の場合と同様に、その均衡点は各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択したときに達成されることが証明できるのである(詳しくは、例えば高橋(1993c, ch.2))。

これまではゼロ和2人ゲームの話だった。ところが、表1.3の例を見るとわかるように、ゼロ和の制約がはずれて、非ゼロ和2人ゲームになると、2人のプレイヤーがマクシミン原理にしたがって戦略を選択しても、ナッシュ均衡点にならないこともある。非ゼロ和では、マクシミン原理はもう均衡点を指し示さなくなるのである[1]。つまり、マクシミン原理の説得力や魅力は失われる。

表1.3 非ゼロ和2人ゲームの均衡点とマクシミン原理

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | (3,2) | (4,4) |

| 2 | (2,3) | (6,6) |

| ←マクシミン原理に則ったプレイヤー1の戦略 |

↑

マクシミン原理に則ったプレイヤー2の戦略

| (注) | はナッシュ均衡点 |

それでも均衡の概念だけは、非ゼロ和ゲームでもまだ非常にすっきりしたものにも感じられるが、実は非ゼロ和ゲームになった途端、個々のケースではどうもすっきりとは納得のできない場合も出てくるのである。そのうち特に有名なのが囚人のジレンマ(prisoner's dilemma)のケースである。

いま、共犯の2人の容疑者、囚人1と囚人2とが逮捕され、分離された上で別々に尋問を受けている。もし2人とも自白した場合には、懲役8年の刑になるが、2人とも自白しなければ、検察側も微罪しか立証できないので、懲役1年の刑で済むことになる。検察側は、2人の容疑者に自白を促すために、どちらか1人だけが自白した場合には、自白しなかった1人には、この罪での最高刑の懲役10年を求刑するが、自白した1人は検察に協力したということで懲役にはしないという司法取引を提示した(もともと米国で考えられた話なので、司法取引が許される)。さて、囚人1と囚人2はどのような行動をとるのであろうか。この場合、刑期は負の利得なので、刑期にマイナスをつけて利得表を作成すると、表1.4のようになる。

表1.4 囚人のジレンマ

| 囚人1 | 囚人2 | |

|---|---|---|

| 自白しない | 自白する | |

| 自白しない | (-1, -1) | (-10, 0) |

| 自白する | (0, -10) | (-8, -8) |

| (注) | はナッシュ均衡点 |

この利得表からもわかるように、均衡点は(自白する,自白する)という戦略の組で、ゲームの値は(-8,-8)ということになる。つまり共倒れで均衡する。囚人1にとっても囚人2にとっても、相手が自白しようがしまいが、自分は自白した方が常に刑期は短くてすむのである。

このようにゲーム理論では確かに共倒れで均衡になるが、実際にゲームをした場合でも、本当に、均衡点である(自白する,自白する)という戦略の組をとることになるのだろうか。実は(自白しない,自白しない)をとることができれば、利得は(-1,-1)となって、2人の囚人にとってはるかに望ましいはずなのである。もし共倒れで均衡するとすれば、なんとも愚かしい状況ではないか。そう思うのは私だけではあるまい。実際、本当に共倒れになるのだろうかということに関して、多くの心理学者がその研究意欲をかきたてられたと言われている。1959年の囚人のジレンマに関する最初の実験結果(Scodel et al., 1959)が発表されてから、20年間に、約1000点もの論文、著書が発表されたという(Pruitt & Kimmel, 1977; 佐伯, 1980)。そして実は「反復囚人のジレンマ・ゲーム」では、必ずしも共倒れの裏切り合いにはならないということがわかってきたのである。

その話に入る前に、この「囚人のジレンマ」状況をもう少し一般化しておこう。まず2人のプレイヤーの戦略についてだが、より一般化して「自白しない」は「協調」を意味し、「自白する」は「裏切り」を意味していると考えると、囚人のジレンマ状況のイメージはぐっとふくらむ。つまり、ここで考える「囚人のジレンマ」ゲームは次のような「協調・裏切り」ゲームなのである。

この3がジレンマというわけである。2人のプレイヤーについて対称になるように、表1.5(A)のような利得表を使ってみよう。

表1.5 囚人のジレンマ

(A)標準的な書き方の表 (B)これから使う書き方で書いた表1.4

| プレイヤー1 | プレイヤー2 | |

|---|---|---|

| 協調(C) | 裏切り(D) | |

| 協調(C) | (R, R) | (S, T) |

| 裏切り(D) | (T, S) | (P, P) |

| C | D | |

|---|---|---|

| C | R=-1, R=-1 | S=-10, T=0 |

| D | T=0, S=-10 | P=-8, P=-8 |

(注) (A)の書き方は非ゼロ和ゲームの利得表の一般的な書き方に則っているが、この章では今後、囚人のジレンマしか扱わないので、わかりやすさを重視して、(B)の書き方をとることにする。

表1.5では

を意味している。これを使って先ほどの3を数式により表現してみると、次のようになる。

仮定1.1 T > R > P > S

つまり、一方的な裏切りに成功したときの誘惑 T が一番大きく、逆に、お人好しにも相手に一方的に裏切られてしまう S が一番小さい。そして、協調し合った時の報酬 R よりも裏切り合った時の P は小さく、罰になっている。囚人のジレンマとは、このように裏切り合うよりも協調し合う方が利得が大きくなっているにもかかわらず、一方的な裏切りで相手を出し抜く誘惑に負けてしまい、結局は裏切り合いの共倒れに終わるという状況を指しているのである。そして、反復囚人のジレンマ・ゲームとは、同じ相手との間で囚人のジレンマ・ゲームを何回も反復し、各回、それまでの試合経過を利用して(つまり、相手の選択パターンを研究しながら)、次回、協調するか否かを選択するゲームである。

ところで、反復囚人のジレンマ・ゲームとはいっても、有限回数の反復囚人のジレンマ・ゲームで、しかもその回数をプレイヤーが知っている場合には、たとえ反復囚人のジレンマ・ゲームになったとしても、結局は1回限りの囚人のジレンマ・ゲームと同じで、それより以降の回のゲームの存在もむなしく、協調行動を引き出すことはできないというのがゲーム理論の結論である。なぜなら、いま最終回を考えてみると、もはや後々のことを考えて行動する必要がないので、1回限りのゲームと同じ理由で裏切り合うことになる。するとその前の回でも、最終的に相手が裏切るのを見越しているために、どちらも協調せず、裏切り合いになる。こうして、その前の回も、そのまた前の回も・・・・・・、と裏切り合うことになり[2]、どんなに回数が多くとも有限回である限り(つまり最終回がある限り)、この論法で最終回から逆に遡っていくと、最初の回でも裏切り合うことになるからである(Luce & Raiffa, 1957, pp.98-99; Axelrod, 1984, p.10 邦訳pp.9-10)。つまり、有限回の反復囚人のジレンマ・ゲームでは、回数がどんなに多くとも、裏切り合いの共倒れで均衡するというのが、ゲーム理論の結論なのである。

こうしたゲーム理論上の結論を理解した上で、反復囚人のジレンマについてのラパポート(Anatol Rapoport)とチャマー(Albert M. Chammah)の実験結果を見ると、実に興味深い(Rapoport & Chammah, 1965)。彼らはミシガン大学の男子学生ペア、70組を実験対象として、囚人のジレンマ・ゲームを300回続けてプレイさせた。ごくまれな例外を除いて、各ペアの2人は互いに知り合いではなかった。ゲームの結果は各プレイの後に知らされた。

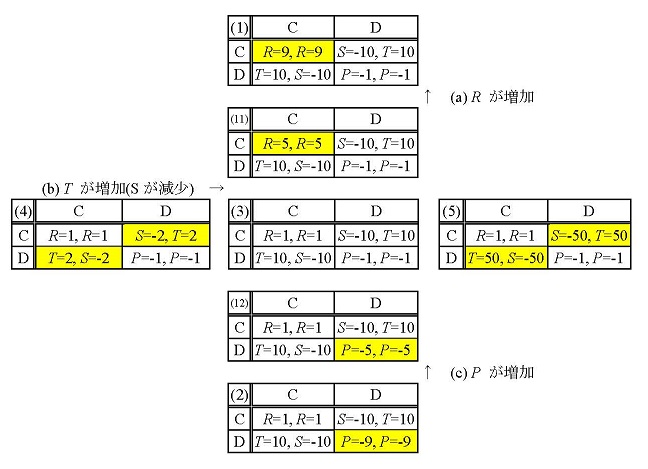

ゲームには、表1.6のような7タイプの利得表が用意されていた。各ペアは七つあるタイプのゲームの内の一つのタイプのゲームをプレイした。つまり、各タイプのゲームに10組ずつのペアが割り当てられたことになる。彼らがこの実験で興味を持っているのは、「協調」がとられる頻度である。

表1.6 実験に用いられた7タイプの利得表

(資料) Rapoport & Chammah (1965, p.37 邦訳p.32) にある利得表をわかりやすく整理したもの。表(3)が基本になって、上・下・左右に網掛けのセルの部分だけが値を変えられている。いずれの表も S = -T, R >0, P <0 となるように単純化されている。表の番号は彼らにしたがったが、表(6)〜(10)は他の実験に使われたとされて、原典でも掲載されていない。

ただしここで注意がいるのは、本来は、プレイヤー間のあらゆる形態の協調行動が問題となるはずだが、この実験で注目されているのは各プレイヤーが、CCCCCC・・・・・・ と協調し続けるタイプの協調行動だったということである。実は、反復囚人のジレンマ・ゲームでは、別のタイプの協調行動も考えられる。それは例えば一方のプレイヤーがCDCDCD・・・・・・、もう一方のプレイヤーがDCDCDC・・・・・・というように、2人のプレイヤーがしめし合わせて、交互に裏切りに成功し合うような協調行動である。こうしたタイプの協調行動自体も本来は興味の対象であるはずだが、しかし、協調行動のタイプを複雑化することは研究上得策ではないので、単純化のためにもう一つ次のような仮定をしておくのが慣例になっている(Rapoport & Chammah, 1965, pp.34-35 邦訳pp.29-30)。

仮定1.2 R > (T+S)/2

こう仮定することで、2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合っても(例えば1回ずつ交互に裏切りに成功し合ったときの利得は T, S, T, S, T, S, ・・・・・・ あるいは S, T, S, T, S, T, ・・・・・・ となる)、その平均利得は協調しあった時の利得R を下回るようにしておくのである。これで2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合うような協調行動を考えることを排除できる。この条件を満たす囚人のジレンマ・ゲームは、(反復かどうかにかかわらず)標準的囚人のジレンマ・ゲームとも呼ばれる(鈴木, 1994, p.6)。

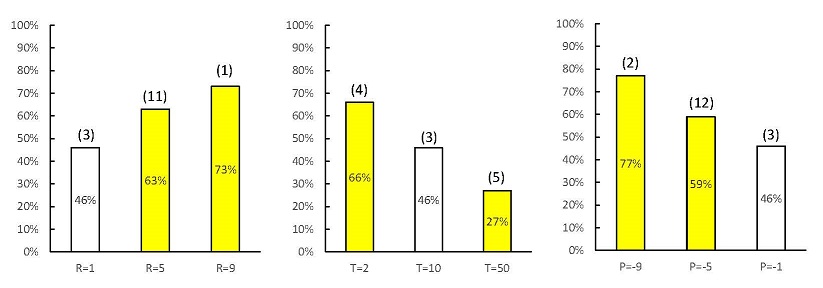

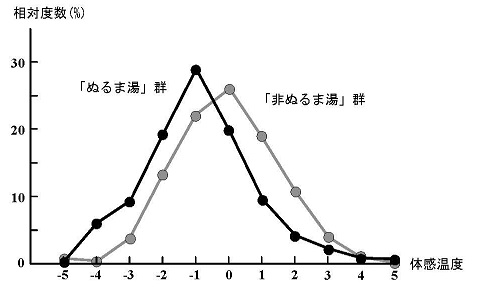

実は表1.6の各利得表もこの条件を満たしており、ラパポートとチャマーの実験は、正確に言うと、標準的囚人のジレンマ・ゲームの反復を行ったことになる。つまり、2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合うような協調行動を事前に排除したことで、この実験では「協調」がとられる頻度だけを集中して調べればよいことになったのである。その実験の結果は図1.1のようになった。

図1.1 実験の結果として得られた「協調」の頻度

(資料) Rapoport & Chammah (1965, Figure 1)。

図1.1でもわかるように、実験をしてみると、反復囚人のジレンマ・ゲームでは、裏切り合って共倒れになるとは限らないのである。むしろ「協調」はかなりの頻度で出現する。図1.1の実験結果を彼らは次のように整理する(Rapoport & Chammah, 1965, p.38 邦訳p.32)。もし他の利得が一定に保たれるならば、

これらの結果はもっともなことであろう。そして注目されるのは、各ペアでは相互作用が強くて、2人のプレイヤーがお互いに相手の行動を真似るという傾向が見出されたことである。いまある回で、2人のプレイヤーがとる行動の間の相関係数を r0 とする。さらに、ある回で、各プレイヤーの行動と、その1回前に相手のとった行動との相関係数を r1 とする。同様に、ある回で、各プレイヤーの行動と、その i 回前に相手のとった行動との相関係数を ri とする(i=1, 2, ...)。こうして定義した相関係数を求めると、表1.7のようになった。

表1.7 お互いの行動を真似る傾向を示す相関係数

| r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 相関係数 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |

これからわかるように、r1 が 0.51 と一番大きく、各ペアではプレイヤーは前回の相手の行動を真似る傾向がある。つまり、前回、相手が「協調」をとった場合には「協調」で恩返しするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には「裏切り」でし返しをするのである。ちなみに、ここで扱っているデータは「協調」(C)と「裏切り」(D)の二つの値しかとらない質的データであるので、ここで言っている相関係数は正確には表1.8のようなクロス表の相関係数である。もっともこれは、Cに1、Dに0の値を形式的に与えて計算した通常の相関係数(正確にはピアソンの積率相関係数)の値と一致する。量的データで計算する相関係数と比べると、0.51 という相関係数はあまり大きくないように感じられるかもしれないが、クロス表では一般的に相関係数は低めになる傾向があるので注意がいる(高橋, 1992, ch.5)。例えば、表1.8は20,000回のプレイ(300回×70組でほぼ2万回)をクロス表にした例で、相関係数が 0.5 になっているが、目で見てもはっきりとした相関関係が認められる。つまり表1.8を例にすれば、前回、相手が「協調」をとった場合には75%の確率で「協調」で恩返しするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には75%の確率で「裏切り」でし返しをするような場合、相関係数は 0.5 になるのである。

表1.8 相関係数 0.5 のクロス表の例(20,000回のプレイ)

| プイレヤー1 | プレイヤー2 | ||

|---|---|---|---|

| C | D | 計 | |

| C | 7,500 | 2,500 | 10,000 |

| D | 2,500 | 7,500 | 10,000 |

| 計 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |

またこのようにプレイヤー間での相互作用が強いことから、(C, C) (プレイヤー1もプレイヤー2も「協調」(C)を選択している意味)で協調し合っている期間が長くなるか、(D, D)で裏切り合っている期間が長くなるという傾向も見られた。しかし、特に、各ペア300回のプレイのうち最後の25回に注目し、そのうち23回以上(C, C)反応がある場合を「(C, C)封じ込め(lock-in)」、23回以上(D, D)反応がある場合を「(D, D)封じ込め」と呼ぶと、(D, D)封じ込めは17%で、これは共倒れ状態の(D, D)で安定してしまって終わるが、(C, C)封じ込めは53%にのぼり、半数以上は協調し合う共生状態で安定してゲームを終了していたのである(Rapoport & Chammah, 1965, Table 6)。

これは驚くべき結果であった。なぜなら、この実験のように、有限回数の反復囚人のジレンマ・ゲームで、しかもその回数が300回であることをプレイヤーが知っている場合には、たとえ反復囚人のジレンマ・ゲームになったとしても、結局は1回限りの囚人のジレンマ・ゲームと同じで、それより以降の回のゲームの存在もむなしく、協調行動を引き出すことはできないというのがゲーム理論の結論だったからである。それなのに、「協調」が見られるというだけではなく、最終回が近づいてきてもなお半数以上は協調し合う共生状態で安定してゲームを終了していたのである[3]。

こうして、彼らの実験から、利得表によって協調行動が誘導されたり、阻害されたりすることはあるものの、ゲーム理論の結論に反して、囚人のジレンマ状況でも必ずしも共倒れ均衡に終わるわけではなく、協調行動はとられること。そして、前回、相手が「協調」をとった場合には「協調」でお返しをするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には「裏切り」でお返しをするという行動をとるプレイヤーが多かったこともわかったのである。いまや、均衡の概念の現実性に対しては大きな疑念が生じてきたのである。

ラパポートとチャマーによる反復囚人のジレンマの研究は、心理学的な実験によるものだった。それに対してアクセルロッド(Robert Axelrod)は、コンピュータ選手権によって反復囚人のジレンマを研究することを考えついた(Axelrod, 1980a)。これは、各回に「協調」か「裏切り」のどちらかを選択するコンピュータ・プログラムを競技に参加する人に作ってもらい、そのプログラム同士でコンピュータ上で総当たりのリーグ戦をやってもらおうというものである。

アクセルロッドは、反復囚人のジレンマ・ゲームのコンピュータ選手権に、心理学、経済学、政治学、数学、社会学の五つの分野に属するゲーム理論の専門家14人を競技参加者として招待した。そのうちの一人として、ラパポートは「お返し」プログラムで競技に参加する。このときの「お返し」は正確には、最初は「協調」、その後は、前回相手がとったものと同じ行動をとるという戦略であった[4]。これは競技に参加したプログラムの中で最も短いプログラムであり、Fortran言語でわずか4行のプログラムだったと言われる。

アクセルロッドのコンピュータ選手権では、この14のプログラムに、「協調」と「裏切り」を同じ確率で、でたらめに(=ランダムに)選択する「ランダム」というプログラムを加えて、15のプログラムが、それぞれ自分自身との対戦も含めて総当たりで対戦することになった。各対戦組合せで5試合ずつの対戦で、各試合は200回の反復プレイからなっており、ゲームの利得表は表9のようになっていた。その結果は、なんとラパポートの「お返し」プログラムが優勝したのである。

1試合で200回プレイするのであるから、毎回協調し合って、3点ずつ得点すると600点になる。同様にして、毎回裏切り合って、1点ずつ得点すると200点ということになる。理屈の上では最低点は0点、最高点は1000点になるはずであるが、大部分のプログラムの得点は200点から600点の間にあり、優勝した「お返し」の平均点は504点であった。

表1.9 コンピュータ選手権で用いられた利得表

| C | D | |

|---|---|---|

| C | R=3, R=3 | S=0, T=5 |

| D | T=5, S=0 | P=1, P=1 |

アクセルロッド(Axelrod, 1980b)はこうしたコンピュータ選手権の結果とその分析をフィードバックした上で、第2回のコンピュータ選手権を企画した。第1回のコンピュータ選手権への参加者が再招待されたのに加え、パソコン・ユーザー向けの雑誌に案内を出して一般からも参加者が募集された。その結果、6カ国から62人がコンピュータ選手権に参加することになった。そんな中で、ラパポートは今度もまた、ただ一人「お返し」プログラムで参加してきたのである。そして「お返し」は連続優勝を遂げることになる。

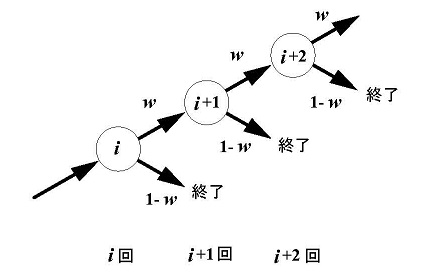

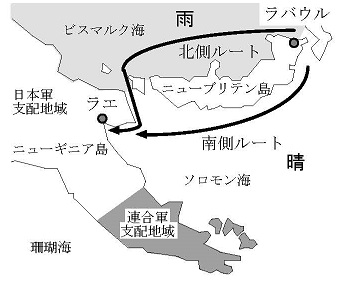

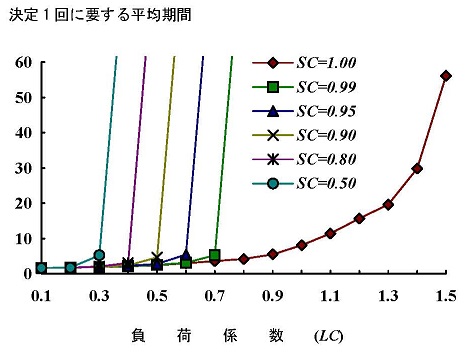

第2回選手権も第1回選手権とほぼ同じ方式で行われたが、ただし第1回選手権では各試合を200回の反復プレイと決めていたものを、第2回の選手権では、図1.2のように、ある回が終わるごとに、次の回もやるかそれともその回で試合を終了するかを確率で決めることにし、次回も続ける確率(これを未来係数と呼び w で表す)を0.99654とした。これは1試合の反復プレイ回数の中央値が200回になるように設定されたものである(ちなみに、1試合の平均回数を200回にするのであれば、確率は w =0.995 にしなくてはならない)。

図1.2 未来係数

ここで後で重要になってくる未来係数について説明しておこう。次回の対戦が行われる確率である未来係数 w は、アクセルロッド(Axelrod, 1984)では discount parameter と呼ばれている。割引率と訳す方が正確であろう。しかし、現在(正確には今回の対戦)と比較した未来(正確には次回の対戦)の重さ(あるいは重みづけ; weight)(Axelrod, 1984, p.13 邦訳p.12)という意味を汲んで、ここではあえて邦訳で意訳されているように、「未来係数」(英語にすると future coefficient ということにでもなろうか)と呼ぶことにしよう[5]。未来係数が大きいということは、未来が現在同様に重要であり、あまり割引かれないことを意味している。

アクセルロッド(Axelrod, 1980b)は、この大会をさらに続けていくとどうなるかと考えた。あまりに成績の悪かったプログラムは挑戦をやめ、成績の良かったプログラムはさらに挑戦を続けるに違いないと考えたのである。人間は学習もするし、最も良いと思われるプログラムを模倣するかもしれない。それに、うまくいかないプログラムは淘汰されるだろう。

そこで、アクセルロッドはコンピュータ・シミュレーションを行った。第2回選手権への参加プログラムはそれぞれ一つずつが参加したわけであり、いわば均等なシェアを持っていたわけだが、これを第0世代とし、各プログラムが第 i 世代同士の試合で挙げた総得点に比例して、第 i+1世代のシェアが決まると設定したのである。つまり、例えば第0世代での試合でプログラムAがプログラムBの2倍の総得点を挙げたのならば、第1世代では、プログラムAはプログラムBの2倍のシェアをもつようにしたのである。同様にして、第2世代は第1世代での各プログラムの総得点に比例して、参加プログラムのシェアを決める。このように順々に第3世代、第4世代、・・・・・・ と世代を重ねていくようにしてシミュレーションが行われた。

このシミュレーションの結果、50世代を経過すると下位3分の1のプログラムはほぼ消滅し、中位3分の1のプログラムは衰退を始めていたが、上位3分の1のプログラムは増殖していた。上手な裏切りによって相手から搾取するようなプログラムは、しばらくは調子が良いように見えていても、そのうち自らが食い物にしてきたプログラムが絶滅してくると自らも絶滅していったのである。そして、シミュレーションを続けた1000世代の間、「お返し」はずっと1番の成績を挙げ続け、シェア1位を守り、最後まで最大の増加率を示してシェアを伸ばし続けていたのである。ラパポートとチャマーの実験結果にみられた「お返し」と (C, C) 封じ込めの現象は、こうした学習や模倣、あるいは淘汰の結果として出現したのかもしれない。

ところで、あるプログラムが別のプログラムによって置き換えられる時、それが模倣(学習)によるものなのか、それとも淘汰によるものなのかは、シミュレーション・モデル上は違いはなく、形式的には全く同じものとして扱っていることになる。しかし、両者の間には本質的な違いがある。それはプログラムがもっている慣性力(inertia)の大きさの違いである。慣性力が弱い時には、プログラムは変化しやすく、学習も容易である。しかし、慣性力が強い時には、プログラムが学習によって変化することはなく、別のプログラムによってそっくり置き換えられる以外に変化の方法はない。つまり淘汰以外に変化の方法はないのである。

しかし淘汰によるものでも、厳密には2種類の淘汰がある。ここで取り上げられているシミュレーションは、世代進行に伴って新しいプログラムが加わってくるわけではないので、厳密に言えば、突然変異を考慮した進化論的なシミュレーションというよりも、生態学的シミュレーションということになる。したがって正確に言えば、ここでの結果は、生態学的なシミュレーションの結果ということになる。それでは、突然変異を考慮した進化論的な状況の下では、この1000世代を経過しても、かなり安定しているように見えたという生態学的なシミュレーションの結果はどうなっていくのであろうか。

突然変異を考慮した進化論的な状況の下で、この生態学的なシミュレーションの結果がどうなっていくのか。アクセルロッド(Axelrod, 1984, ch.3)にしたがって理論的に考えてみることにしよう。

それには集団安定性という概念が用いられる。いま、ただ1種類の同じプログラムをもった個体からなる集団があるとする。そこに突然変異によって1個体だけが別のプログラムを持つに至ったと考えてみよう。もし、この突然変異個体が集団内の他の個体よりも高い得点を挙げることができれば、この突然変異プログラムは集団に侵入できるといわれる。いかなるプログラムも侵入可能でないならば、その集団がもっていたただ一つのプログラムは集団安定(collectively stable)であるという。アクセルロッドは次のような定理を証明している(Axelrod, 1981, Theorem 6) [6]。

定理1.2 「全面裏切り」プログラムはいつも集団安定である。

アクセルロッドの証明は手が込んでいるが、考え方としては、ある一つのプログラム以外は「全面裏切り」プログラムただ1種類からなる集団の中では、そのプログラムが「裏切り」をとっている間は、「全面裏切り」プログラムと同じ利得 P を挙げていられるが、「協調」をとる度に、自分の利得は S に減少し、「全面裏切り」プログラムの利得は T に増加することになるので、「協調」を一度でも選択するプログラムが侵入することができないと考えるのである。

この定理から、均衡の代わりに集団安定性という概念を用いても、やはり均衡の時と同様に、裏切り合いの共倒れが集団安定だったことがわかる。しかしここで注目しておかねばならないことは、集団安定という概念自体、実際上、一体どれほどの説得力をもっているのか疑わしいということである。つまり理論的には「全面裏切り」プログラム100%の集団には「協調」は入り込めないことになるのだが、それでは、一体、何%くらいまで「全面裏切り」プログラムのシェアが低下したら他のプログラムの侵入を許すようになるというのだろうか。

そこで試しに、「お返し」対「全面裏切り」の場合を考えてみよう。この場合、清水(1996)によると、最終的には、

の3通りのケースのうちのどれか一つになるのだが、それは未来係数の大きさと、初期状態の構成比率によって決まる。アクセルロッドがコンピュータ選手権で用いた利得表(表1.9)、未来係数 w =0.99654 の場合で計算してみると、その境界は「お返し」の構成比率わずか0.17% (つまり「全面裏切り」の構成比率は99.83%)になるという。これよりも「お返し」が多ければ「お返し」一色に、少なければ「全面裏切り」一色に最終的にはなってしまう。0.17%ちょうどであれば、この初期状態から全く構成比率が変化しないことになる(清水, 1996, pp.40-45)。

たったの0.17%である。つまり「全面裏切り」が理論的には集団安定だとはいっても、「お返し」プログラムの侵入を防ぐことは「全面裏切り」の構成比率が99.83%を超える時でなければ実現しない話なのである。0.17%をわずかでも超えて「お返し」プログラムが混じっていれば、「お返し」プログラムは「全面裏切り」に侵入できることになる。そして、いずれは「お返し」一色になってしまうのである。このような「安定性」に一体どれほどの意味があるのか、大いに疑問である。

この0.17%という境界比率は決して特殊な数字ではない。いまこの境界比率を c とし、表1.5(A)の一般の利得表の場合で求めてみると、

c=(P−S)/{(R−P)/(1−w)−(S+T−2P)} (1.3)

となる。つまり「お返し」の構成比率が、この c の値よりも大きくなると、最終的には「お返し」一色になるのである。この(1.3)式から、未来係数 w の値が十分に1に近ければ、境界比率 c の値は十分に小さくなることがわかる。したがって、未来係数がほとんど1であれば、「全面裏切り」プログラムの集団安定性は無意味になるのである[7]。

こうして、ゼロ和の制約をはずして考えた囚人のジレンマ・ゲームの裏切り合いの共倒れ均衡は、理論的には有限反復ゲームでも維持されるはずだったのに、実験ではあっさりと崩れてしまった。しかもこの裏切り合いの共倒れは、進化論的な状況でも集団安定性が理論的には証明されるものの現実的にはほとんど無意味である。ここまで来ると、もはや均衡や集団安定が本当に魅力的で説得的なアイデア、コンセプトなのかどうか疑ってみる必要がある。

わかっているのは、ゼロ和2人ゲームの美しい均衡の世界はとうに崩れ、もうここには存在しないということである。マクシミン原理はゼロ和ゲームでは均衡点を指し示してくれるという点で魅力的で説得的だったが、日常的な世界に生きているわれわれにとって、均衡や集団安定とは違う観点から見て、魅力的で説得的な別系統の意思決定原理はないのだろうか。

その点で第1回コンピュータ選手権の際にアクセルロッドが行った分析は、実に示唆に富んでいる。アクセルロッドによると、好成績をもたらしたプログラムの特徴を分析すると、おおむね次のような2点に整理されるという(Axelrod, 1984, ch.2)。

まず驚いたことに、高得点のプログラムと低得点のプログラムを分けていたのは、たった一つの性質であった。それが

【1】紳士的(nice)であること=姑息でないこと・・・・・・自分からは決して裏切らないこと

である。15プログラム中成績上位8位までのプログラムはどれもが紳士的なプログラムであった。その他のプログラムはどれも紳士的ではなかった。紳士的なプログラムは472点から504点までの平均得点を挙げていたのに対して、紳士的でないプログラムの最高得点は平均401点どまりで、得点上のギャップがあった。つまり、相手を試したり、時折つまみ食いをしたりして一時の利益を求めると、それから後の協調関係が崩れてしまい、結局は長期間協調関係を維持し続けていたよりも得点が低くなってしまったのである。

それに対して紳士的なプログラム同士は、相手が裏切らない限りは協調し続けるので、互いの平均得点を高め合った。そして裏切られた時の対応の仕方によって、それぞれの紳士的なプログラムの全体的な平均点が決まった。好成績を挙げた紳士的なプログラムがもっていた性質とは、

【2】容赦すること(forgiveness)=根に持たないこと・・・・・・相手が裏切った後でも、再び協調すること

である。教訓風に言えば、過去の裏切りをいつまでも根に持たずに水に流し、将来の協調関係を選択すべし。さもなくば、相手の一度の裏切りが果てしない報復合戦を呼び起こしてしまい、長期間その泥沼から抜け出せなくなって共倒れになってしまうということである。

つまり、【1】【2】が示唆していることは、「【1】現在の目先の利益や【2】過去の裏切りへの復讐を選択してはいけない」ということである。現在でも過去でもないとすると、残っているのは未来である。未来についてはどうしろと言っているのだろうか。結論から言ってしまえば、「【3】これからの将来の協調関係をこそ選択すべきである」ということになる。

コンピュータ選手権でも、長期的な協調関係を維持し続けることに成功したプログラムが、結果的に地道に協調の得点を積み上げ、好成績を挙げて勝ち残って繁栄していった。そのもっともシンプルな代表例が「お返し」プログラムだったのである。

「現在の目先の利益や過去の裏切りへの復讐を選択してはいけない。これからの将来の協調関係をこそ選択すべきである。」本書ではこうした理論的エッセンスを「協調・裏切り」ゲームの枠内にとどまらず、広く「未来傾斜原理」(leaning on future principle)と呼ぶことにしよう。日本企業では、多くの経営現象をこの未来傾斜原理で説明することができると考えられる。未来傾斜原理とは、わかりやすく言えば、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来を残すことを選択し、その実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという原理である。未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながることは容易に想像がつくが、これこそが未来傾斜原理に則った行動である。

しかし、よく考えてみると、この意思決定原理が生き残って繁栄していくのはあまりにも当たり前のことではないか。シミュレーションなどやってみるまでもない。いまもし、

とが競争すれば、短期的には「a. 刹那主義型システム」が羽振りをきかせる時期があったとしても、結局、何十年後かをみてみると、生き残っているのは「b. 未来傾斜型システム」に違いないからである。それはまさに、イソップの「アリとキリギリス」の寓話そのものではないか。未来係数が高ければ、この当たり前のことが実感できる。未来を実感できるのである。

ただし、一つ注意がいるのは、確かに未来係数の大きな場合には、未来傾斜原理が有効性を発揮しやすいことは容易に想像できるが、未来傾斜原理自体は、未来係数の大きさに依存するものではないということである。未来係数の大きさにかかわらず、すなわち、未来係数があまり大きくないと思われる場合にも、意思決定原理として機能しうるし、実際にも機能している。

日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、未来傾斜原理の典型的な発露である。少なくとも自分が定年退職を迎えるまで、自分の会社が存続しているかどうかわからない場合でさえ、こうして未来傾斜原理に則った意思決定が行われる[8]。

こうした事例は実にたくさん存在しており、高橋(1996b)にもそのいくつかが挙げられている。しかも、アクセルロッドの理論研究が明らかにしているのは、実は生き残るのは未来傾斜原理に則ったシステムの方だということである。進化論的な言い方をすれば、長期的パフォーマンスの点から、他の意思決定原理に則ったシステムは淘汰され、やがて未来傾斜原理に則った未来傾斜型システムが繁栄するようになる。この本でこれから観察される事実は、この理論的予想が日本企業においてはほぼその通り実現されつつあることを示しているのにすぎない。

ところで、実は、ペンローズ(Edith Penrose)は、専門経営者は、1959年に、企業内で資金を留保・再投資できれば得るところが大きいし、オーナー経営者ですら、企業から引き出される所得よりも、企業の成長にもっと関心をもっていると指摘した上で(Penrose, 1995, p.28 邦訳p.37)、こうした企業の全体的な長期利益を増加させようとする傾向を仮定すれば、企業内での再投資のために、できるだけ多くの利益を漠然と留保しておくという際立った傾向が期待できると考えていた(Penrose, 1995, p.29 邦訳pp.38-39)。こうした当時の欧米の企業に対する観察はまことに鋭いというほかない。

ただし、ペンローズは、こうした成長それ自体を目的とするような行動を、結局のところ長期的利益を目的とすることと同じだとして合理化してしまった。しかし、両者は本当に本質的に同じものなのだろうか。実は、長期的利益の最大化というアイデア自体が、割引率の大きさによってはまったく無意味になるのである。つまり、割引率が1で、全く割引かなければ、長期的利益は発散し、最大化の議論は用をなさない。しかし、成長率を大きくする、あるいは維持するという議論は依然として意味を持ち続ける。言い方を変えれば、結局のところ「利益」に回帰して行く議論と、本質的に「成長」にこだわり続ける議論とでは、実は基礎となっている意思決定原理、世界観が違うのである。その違いが、割引率1のときにはっきりするだけのことなのである。そして、後者の場合を、本書では未来傾斜原理と呼んでいる。したがって、長期的利益対短期的利益のような比較の次元や程度の問題を超えたところに、意思決定原理の違いがあると考えるべきなのである。

アクセルロッドに言わせると、一般的には、未来は現在ほどには重要ではない。繰り返しゲームの状況で言えば、プレイヤーは、利得の獲得が未来に遠退くほど利得への評価を下げる傾向があるし、未来の対戦は来ないかもしれないからである(Axelrod, 1984, p.12 邦訳p.12)。そのために、次回の対戦が行われる確率 w を discount parameter と呼んで、未来を割引くわけである。

しかし、本当にそうだろうか。そもそも、なぜ未来は割引かなくてはならないのだろうか。未来係数 w <1 は、基本的に、未来の利得よりも現在の利得の方が選好されるということを表しているのにすぎない。はたして本当に、未来は現在ほどには重要ではないのだろうか。本当にわれわれは、未来にいくほど、利得への評価を下げる傾向があるのだろうか。ひょっとすると、われわれは、現在よりも未来の方が大切だと思っているのではないだろうか。少なくとも私はそう考えているし、多くの日本企業とそこに勤める従業員はそう考えている可能性が高い[9]。仮にそうだとすると、w =1 でもいいことになる。未来係数 w が停止ルールの一種であることを思い起こせば、w=1 は終わりのない世界を表していることがわかる。この世界では、後方帰納法は意味を失っている。そして、未来傾斜原理のように未来を残す系統以外の意思決定原理はそもそも説得的ではないのである。

[1] ナッシュ均衡をめぐるこれまでの経済学の流れに関しては、神取(1994)の整理がわかりやすい。最近になって、複数均衡が存在するような場合に、進化ゲーム的なアプローチを採用することで、局所的な漸近安定性をもつ点を進化的均衡点として、歴史的経路依存性を分析しようとする試み(青木・奥野, 1996)も見られるようになってきた。ただし、ナッシュ均衡がどうやって実現するのか、ということを経済合理性だけで説明する試みはこれまでのところ失敗している(Kandori, 1997)。本書ではこうした経緯をふまえた上で、均衡を分析の中心に据えるこうした経済学分野でのアプローチとは距離を置いて、意思決定原理を分析の中心に据えた日本企業の行動分析が展開されていく。

[2] このような考え方は、後方帰納法(backward induction)と呼ばれ、もともとは統計的決定理論の逐次分析(sequential analysis)の分野で使われ始めたものである(例えば、Blackwell & Girshick, 1954, ch.9)。その後、動的計画法(dynamic programming)では、ベルマン(Richard E. Bellman)によって後方帰納法の考え方が最適性の原理(principle of optimality)に一般化された。すなわち、最適政策とは、最初の状態や決定がどうであっても、ある時点以後の決定は、その時点における状態から新しく始めた場合の最適政策となるように構成しなければならないということである(Bellman, 1957, ch.3)。この原理を数学的に翻訳することで関数方程式が導出されるが、動的計画法では、広範囲の逐次決定問題がこの関数方程式の形に定式化されて解かれることになる。経営組織論の分野でも、組織設計問題にそうした分析方法が用いられることがある(Takahashi, 1983; 1987a; 1988)。

[3] このように後方帰納法によって解かれた均衡が現実の実験データと一致しない理由として、青木・奥野(1996, ch.11)は、①人間は合理性だけではなく、ある種の感情をともなってプレイしているし、②ゲーム理論家がゲームを合理的に解く時と同じ様な合理性を持ってゲームをするわけではないからとしている。ということは、後方帰納法によって得られた均衡は非現実的だと判断していることになる。ただし、実は近代組織論では、後方帰納法に限らず、合理的思考は組織の中でこそある程度実現可能になると考えているし、それが組織の存在意義であるとも考えているので注意がいる(詳しくは第6章を参照のこと)。もっとも、実際には日本企業の場合、むしろ逐次的な意思決定プロセスをとらない方が多数派であるようなケースも調査結果からわかっているので(Takahashi & Takayanagi, 1985)、そうなると常に後方帰納法を考えることは、それ自体が現実的ではない可能性もある。

[4] 「お返し」の原語は tit for tat で、日本語では、普通「しっぺ返し」と訳され、これがほぼ定訳になっている。しかし、やっかいなのは「しっぺ返し」という日本語から、われわれは報復のみを連想してしまうということである。ここでいう tit for tat は確かに「裏切り」に対しては「裏切り」でお返しし、報復するのだが、「協調」に対しては「協調」でお返しして、恩返しするように設計されたプログラムなのである。正しい日本語としては、中立的な「お返し」を訳語に当てるべきであろう。ここでは、tit for tat を「お返し」と呼ぶことにする。

[5] この未来係数を一般化して、それまでに得られたデータによって確率が決まるようにしたものを統計的決定理論の分野では停止ルール(stopping rule)と呼んでいる。通常は決定ルール(decision rule)と対で使われ、逐次決定過程が定式化される(Ferguson, 1967, ch.7; DeGroot, 1970, ch.12)。未来係数は確率であるが、経済学的には割引率として解釈することも可能である(Axelrod, 1981)。

[6] これはメイナードスミス(John Maynard Smith)によって提唱された「進化的に安定な戦略」(evolutionarily stable strategy; ESS)をもとにして考えられたものである。ESSは、もし集団の全員がその戦略を採用していれば、自然淘汰により、どんな突然変異戦略もその集団に侵入できないような戦略を指していた(Maynard Smith, 1982, p.10 邦訳p.11)。ただし、集団安定とESSは似て非なるものである。事実、アクセルロッド自身が、この定理1.2で「全面裏切り」プログラムはいつも集団安定であると証明する一方で、それ以前の論文では、未来係数 w =1 のときは「全面裏切り」はESSではないということも証明している。ESSについて、詳しくは Kandori (1997)を参照のこと。

[7] 事実、次の定理が証明できる(Axelrod, 1981; 1984)。

「お返し」が集団安定⇔ w≧max{(T−R)/(T−P); (T−R)/(R−S)}

ただし、アクセルロッドによる十分条件の証明は不完全である。完全な証明は、清水・高橋(1996)によって行われている。

[8] もともと個々の企業の長期的な健全性や成長に興味のない機関投資家は、こうした日本企業の行動に対して、株主に還元されるべき利益が企業や系列の成長のために温存されていると批判するが、いかにも刹那主義を絵に描いたような主張でわかりやすい。このような刹那主義型システムが1960年代後半以降の米国の多くの資本集約型産業に一体どれだけのダメージを与え続けたのかを思い起こす必要がある(Chandler, 1990; 高橋, 1995b)。たとえそれが均衡や安定そして経済学的な合理性を楯にして擁護されていたとしても、企業の長期的な健全性や成長よりも短期的な株主の利益を優先させるようなシステムが生き残ることは、この章でも見てきたようにまったく現実的ではない。株式市場の好調さが企業や経済の健全性を必ずしも反映していないことは、バブル期の日本経済が立証済みである。それでもなお未来傾斜型システムが現行の株式会社制度やいわゆる「資本主義的制度」になじまないとの主張もありうるが、生き残るために変えるべきは、むしろ制度の方だろう。

[9] 実際、1992年8月〜9月に実施された日本の非金融系上場企業632社と外資系35社の投資決定方式に関する調査では、回収期間法や収益性指標を用いる企業が63%を占めており、内部収益率法や正味現在価値法といった割引率を用いた方法で設備投資を決定している企業は17%しかない(『企業の財務活動に関するアンケート調査報告書』日本生産性本部, 1993)。米国で1979年に『フォーチュン』誌上位1000社の内200社を調べた同種の調査で、割引率を用いた方法をとる企業が68%にもなるのとは対照的である(Kim & Farragher, 1981)。ただし、米国で割引率を用いた評価方法が急速に普及するのは1960年代に入ってからで、別の調査(184社)では、1959年段階で採用していた企業は19%にしかすぎなかったのが、1970年には57%にも達する(Klammer, 1972)。1960年代の合併・買収ブーム以降、米国では株主の短期的利益のために企業の長期的な能力・健全性や成長の維持が犠牲にされ、その結果、市場で競争する上で不可欠な組織能力は破壊され、米国の多くの資本集約型産業は、国内・国外市場でのシェアを急速に失うことになったが(Chandler, 1990, pp.621-627 邦訳pp.537-542)、割引率を利用する方法の普及と同時進行していることは、単なる偶然ではなかろう。こうした事態の経営学的意味については、高橋(1995b)で論じている。

日本企業では、従業員は未来傾斜原理に則って行動しているのではないだろうか。そのことを直接的に検証するために、この章では、組織に参加し続けるか、あるいは組織を離れるか、という参加の意思決定に焦点を当て、その要因を未来係数の観点から解明することにしよう。あわせて、その組織論的な意義についても探りたい。

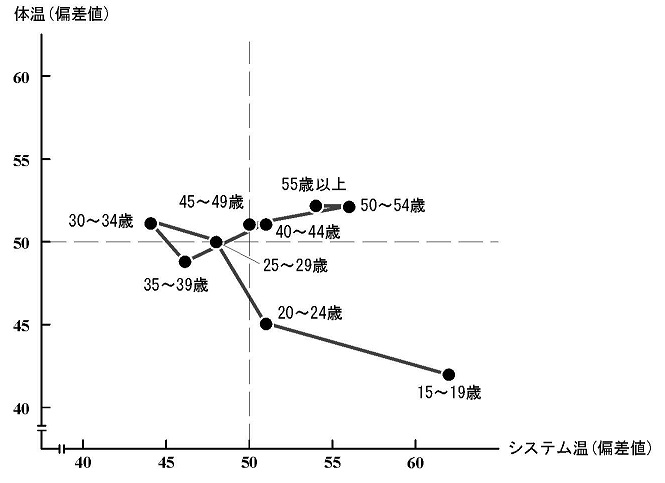

そのために、まずはこれまで全く取り扱われてこなかった「見通し」の概念に着目し、職務満足も退出願望も、新たに開発した「見通し指数」によって、ほぼ説明可能であることを約4,500人分の調査データから明らかにする。そして、見通し指数が高いほど未来傾斜原理が機能していることを示唆している分析結果も得られる。この見通し指数は、協調行動の進化を議論する際に用いた未来係数の一種と考えられるものである。

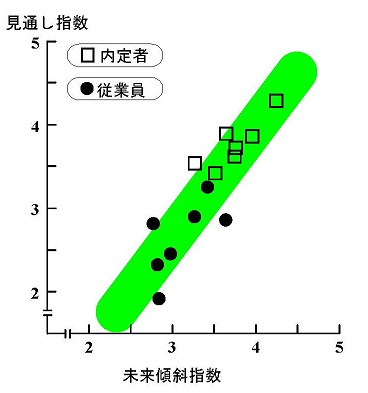

また、未来係数は、理論上は定数なので、試みにパーソナリティーを表しているはずの「未来傾斜指数」を計算してみると、見通し指数と同様の傾向が見出せることが約23万人分の調査データによって明らかになった。そこで、企業内の従業員だけではなく、企業外の組織参加者である内定者(大学生)までも調査対象に含めて、見通し指数、未来傾斜指数を同時に調べて、その比較を行ってみた。その結果、未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まり、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されるので、見通し指数と同様の傾向が未来傾斜指数でも見られることがあるが、個人レベルで両指数の相関が高いわけではないので、例えば、退出願望については、説明力があるのは見通し指数に限られるということがわかった。しかも退出願望と見通し指数の関係は従業員も内定者もほとんど同じであることもわかったのである。

なお、この章以降、JPC調査のデータが頻繁に用いられるが、JPC調査の調査方法等については巻末付録を参照のこと。各章でその都度説明することは省略する。

動機づけ理論ではあいまいになっているが、マーチ(James G. March)とサイモン(Herbert A. Simon)は、組織のメンバーが行なう次の2種類の意思決定について、明確に区別して議論する必要があると指摘している(March & Simon, 1958, p.48 邦訳pp.74-75)。

ブルーム(Victor H. Vroom, 1964)は、文献レビュー(例えば、Brayfield & Crockett (1955) 等)もふまえた上で、職務満足と職務遂行との相関についての20の研究をレビューして、職務満足と生産性の間の相関関係自体には疑問があるものの、職務満足と離職率、欠勤との間には一貫した負の関係があると結論づけている。要するに米国では、職務に対する不満足は、生産の意思決定とは結び付かなくても、離職や欠勤という参加の意思決定とは結び付くことがわかっているのである。それでは、日本では一体どのようになっているのであろうか。この章では参加の意思決定に絞って考えてみることにしよう。

離職率の統計としては、労働省政策調査部が出している『雇用動向調査報告』のものがよく用いられる。それによると、1975〜1995年の間、離職率は13〜16%の間を推移しており、そのうち1992年は14.5%、1993年は14.0%、1994年は13.8%、1995年は14.3%だった[10]。

しかし実際には、個別の企業は離職率の数字をなかなか表に出したがらず、特に、職務満足などと一緒にその実態を調べることは非常に難しい。そこで、表に出しにくい会社全体の離職率ではなく、会社の一部の部門の離職率を調べることにした。具体的には、JPC93調査で調査対象となったA〜F社各社の組織単位において、調査時(1993年)から遡って最近の過去数年間に自己都合で実際に退職した人数を年平均で求め、それを組織単位構成人員総数で割ったものを離職率として求めることにした[11]。その結果は表2.1に示されている。JPC調査では、調査対象が大企業のホワイトカラーに限定されていることもあって、先ほどのほぼ同時期の労働省の数字と比べると、1社を除いて低めではあるが、平均して考えると特異なケースではないことがわかる。

さらにJPC93調査では、これらの各社の各組織単位における全数調査を行ない、

といった質問に答えてもらっている[12]。

ところが、質問Q2.1、Q2.2に対する各社でのYes比率をそれぞれ「満足比率」「退出願望比率」と定義した上で、実際の離職率との関係を調べてみても、表2.1に示されているように、離職率と満足比率、退出願望比率との間には明示的な関係は見出せないのである。表2.1の会社別のデータをもとにして相関係数を計算してみても、満足比率と退出願望比率との相関係数は-0.87で5%水準で有意であるが、実際の年間離職率と満足比率および退出願望比率との間の相関係数はそれぞれ-0.68, 0.47であり有意な相関は見られなかった。こうした結果は、この調査だけではない。坂下(1985, pp.205-206)の日本企業を対象とした調査研究でも、JDI系の職務満足と欠勤率、離職率との間には有意な関係は見出せていない。

表2.1 実際の離職率と他の要因(JPC93調査)

| 満足比率 | 退出願望比率 | 実際の年間離職率* | |

|---|---|---|---|

| A社 | 60.9 (110) | 25.7 (109) | 5%程度 |

| B社 | 31.2 (109) | 59.8 (107) | 20%程度 |

| C社 | 62.2 (143) | 28.7 (143) | 1%以下 |

| D社 | 48.1 ( 27) | 59.2 ( 27) | 5%程度 |

| E社 | 41.8 (553) | 54.1 (549) | 1%以下 |

| F社 | 60.1 (213) | 40.3 (211) | 5%程度 |

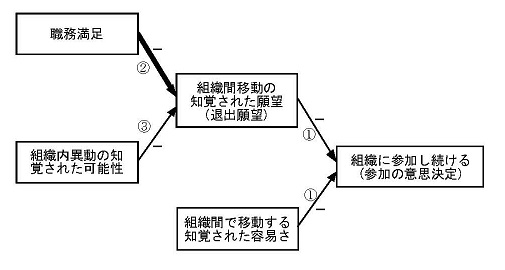

この事実はどのようにして説明されるのだろうか。大まかにいえば、参加の意思決定は、組織を移動する願望にだけ関係しているのではない。移動する願望に加えて、知覚された移動の容易さとも関係しているのである。より正確にいえば(March & Simon, 1958, ch.4)、

これを図式化すると図2.1のようになる。実際、米国のように組織間を移動する知覚された容易さがある程度存在するとされる社会では、組織間を移動する知覚された願望が、参加の意思決定にストレートに結び付くために、ブルームが結論したように、職務満足と欠勤、離職が相関するであろうことは容易に推測できる。しかし、日本は米国に比べれば、組織間を移動する知覚された容易さは低いレベルにあると考えられ、そのため、日本企業を対象とした調査では、職務満足と欠勤率・離職率との間の相関関係を見出すことが難しくなると推測されるのである。

図2.1 参加の意思決定の諸要因

実際、日本においても、離職といった実際の行動や意思決定のレベルの事象ではなく、組織を退出したいという願望について調べるのであれば、職務満足との関係(図2.1の太い矢線で示した関係)は、比較的ストレートに確認、検証することができる。そこで1992〜1996年に行ったJPC調査のデータを用いて、先ほどの二つの質問Q2.1、Q2.2の間でクロス表をつくってみることにしよう。このクロス表は表2.2のようになるが、これから、職務満足と退出願望との間には有意な負の相関関係があり、職務満足を感じている人はその約66%が転職を考えていないが、逆に職務満足を感じていない人はその約59%が転職を考えていることがわかる。しかし、必ずしも強い相関というわけではない。これはどうしてなのだろうか。

表2.2 職務満足と退出願望(JPC92〜JPC96調査)

| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 |

Q2. チャンスがあれば転職または独立したいと思う。 | Yes | No | 全体 |

|---|---|---|---|---|

| Yes | 1992年 | 138 | 198 | 336 |

| 1993年 | 180 | 377 | 557 | |

| 1994年 | 129 | 270 | 399 | |

| 1995年 | 189 | 332 | 521 | |

| 1996年 | 109 | 272 | 381 | |

| 小計 | 745 (33.96) | 1449 (66.04) | 2194 (100.00) | |

| No | 1992年 | 254 | 135 | 389 |

| 1993年 | 350 | 235 | 585 | |

| 1994年 | 259 | 166 | 425 | |

| 1995年 | 307 | 229 | 536 | |

| 1996年 | 223 | 191 | 414 | |

| 小計 | 1393 (59.30) | 956 (40.70) | 2349 (100.00) | |

| 全体 | 2138 | 2405 | 4543 | |

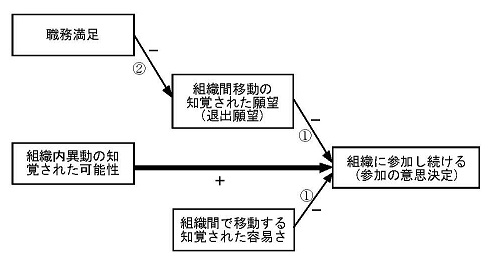

一つの説明の仕方としては、図2.1で示された因果関係を見ると、「退出願望」には「職務満足」だけではなく、「組織内異動の知覚された可能性」も影響を与えているため、その分、相関が弱められるという考え方である。ところが、表2.1で実際の離職率の特に低かったC社、E社については、JPC93調査の事後ヒアリング調査の結果、「社内転職」とでもいうべき、組織内での他部門への大規模な、しかも3年前後という比較的短いサイクルでの定期的な人事異動が常態化しており、その見通しが立っているおかげで、たとえ退出願望があったとしても、それは実行には移されないということがわかった。つまり、たとえ現在、職務に対する不満があり、退出願望があったとしても、「社内転職」の見通しさえ立っていれば、参加し続けるというのである。したがって正確には、「職務満足」が低ければ「退出願望」が高まり、会社を辞めたいと感じるが、その時、社内外に「転職」先があるかどうかで実際の離職行動が決まってくるということになる。もちろん、気に入った「社内転職」先があれば、離職には至らない。事実、実際の離職率が20%程度と高いB社では、こうした定期的な部門間あるいは職場間の異動はほとんど行われていなかった。異動する見通しは立たないのが普通だという。ただ、こうなってくると、図2.1は、図2.2のように太い矢線を描き直し、改訂しなくてはならない。つまり「組織内異動の知覚された可能性」は「参加の意思決定」に直接働くので、「退出願望」は「職務満足」だけからしか影響を受けないようになってしまうのである。これでは、相関は弱まらない。

図2.2 参加の意思決定の諸要因の改訂版

そこで、さらにもう一歩踏み込んで考えれば、不満足ならば退出することを考えるという関係自体が、果たして、マーチ=サイモンが言うように自明のことなのだろうかという疑問が湧いてくる。この章では、この疑問に対して、未来傾斜原理の観点から光を当てることにしよう。実は、ここに至って、事後のヒアリングを通して、「見通し」という用語が登場してくるようになり、しかも、実は「社内転職」の見通しだけではなく、自分と会社とのかかわりについてのあらゆる意味での社内での見通しが参加の意思決定には重要であるということもヒアリングの結果から明らかになってきたのである。この見通しこそが、未来係数の一種と考えられるのであり、職務満足、やりがいそれ自体に対しても、見通しが決定的に重要だということが、これから徐々に明らかになってくる。結論を先取りして言えば、実は見通しさえ立てば、不満足は必ずしも退出には結びつかないのである。

それでは、「見通し」という概念にはどのような要素が考えられるだろうか。実際のヒアリング調査で言及される場合、企業において従業員が「見通し」という用語を用いる際には、未来における自分と会社とのかかわり方とその程度に対する一種の重みづけが行われていると考えられる。実は、JPC93調査の前年に行われたJPC92調査においては、「見通し」とは何かという問題意識に基づいて、45問のYes-No形式の質問項目の中から、見通しに関係していると思われる次のような五つの質問項目が拾い上げられていた。

これらの質問項目に対する回答は「Yes」または「No」を選択する形で行なわれた。このうち、P1、P3、P5についてはYesと答えた方が見通しが良いと考えられ、P2、P4についてはNoと答えた方が見通しが良いと考えられる。そこで各質問について、P1、P3、P5についてはYesならば1点、Noならば0点を与え、P2、P4ついてはYesならば0点、Noならば1点を与えることにしよう。このように、二つのカテゴリーのうちどちらかに属することを0か1で表すように定義した変数はダミー変数と呼ばれるが、これらのダミー変数の単純統計と相関係数行列は表2.3のようになる。

表2.3 変数P1〜P5の単純統計と相関係数(JPC92調査; N=710)

| 単純統計 | 相関係数 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 標準偏差 | P1 | P2 | P3 | P4 | |

| P1 | 0.4042 | 0.4911 | ||||

| P2 | 0.5648 | 0.4961 | 0.1731*** | |||

| P3 | 0.5634 | 0.4963 | 0.1696*** | 0.1150** | ||

| P4 | 0.2521 | 0.4345 | 0.1232** | 0.1760*** | 0.2103*** | |

| P5 | 0.2930 | 0.4554 | 0.3022*** | 0.2030*** | 0.1673*** | 0.2035*** |

そこで各変数を標準化した上で主成分分析を行なうと、各主成分に対する固有値は 1.74427, 0.92843, 0.87202, 0.77690, 0.67837 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトル

(0.467, 0.413, 0.407, 0.430, 0.511)

から、各変数の標準偏差も考慮に入れた上で各質問項目に対する重み係数を求めると、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができる。つまり、単純に合計して合成得点を作ってもよさそうだ。そこで、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点を「見通し指数」(perspective index)と定義し、これによって、組織の中での見通しの良さをみることにしよう。定義から、見通し指数は0から5までの整数値をとることになる。

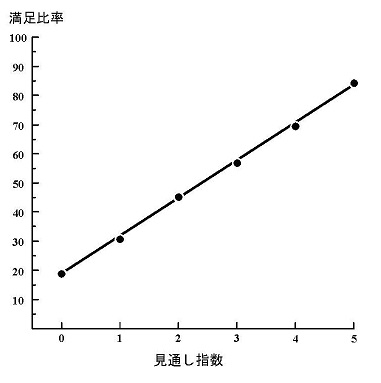

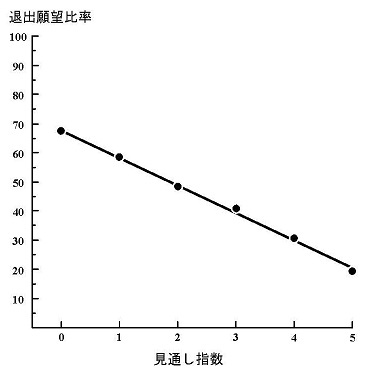

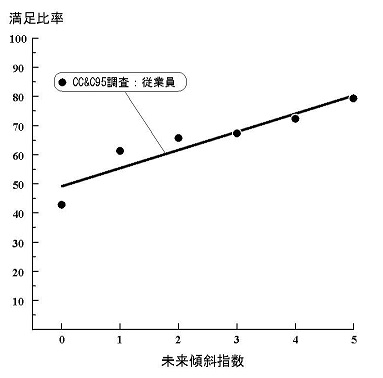

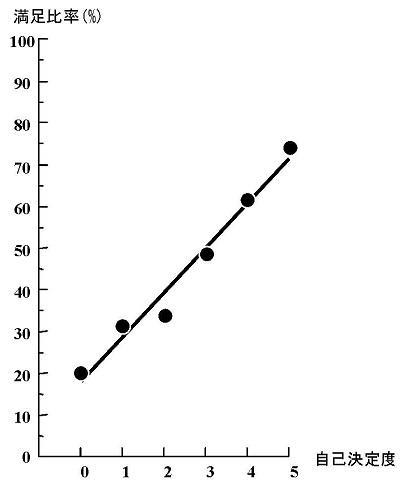

そこで、先ほどと同様に、質問Q2.1、Q2.2に対する、あるグループでのYes比率をそれぞれ「満足比率」「退出願望比率」と定義する。具体的には、「見通し指数が0の人のグループ」「見通し指数が1の人のグループ」……「見通し指数が5の人のグループ」という6グループのそれぞれについて、満足比率、退出願望比率を求めることで、見通し指数との関係を調べてみた。その後のデータの蓄積も生かし、JPC92〜JPC96調査の合併データを使うことにすると、表2.4と図2.3、表2.5と図2.4を作成することができる。これらの図表から、この見通し指数が高くなるほど、満足比率が上がり、退出願望比率が低下するという、きれいな、ほぼ完全な線形の関係のあることがわかる。決定係数はそれぞれ、0.9991, 0.9975 という驚くべき高さであった。

表2.4 見通し指数と満足比率(JPC92〜JPC96調査)

(A)見通し指数の値ごとの満足比率

| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 見通し指数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||

| Yes | 1992年 | 19 | 53 | 86 | 73 | 59 | 38 | 328 |

| 1993年 | 22 | 80 | 126 | 142 | 119 | 60 | 549 | |

| 1994年 | 17 | 44 | 65 | 83 | 99 | 86 | 394 | |

| 1995年 | 26 | 70 | 129 | 122 | 101 | 65 | 513 | |

| 1996年 | 13 | 54 | 69 | 73 | 86 | 79 | 374 | |

| 小計 | 97 | 301 | 475 | 493 | 464 | 328 | 2158 | |

| No | 1992年 | 75 | 122 | 106 | 49 | 26 | 4 | 382 |

| 1993年 | 100 | 199 | 143 | 98 | 26 | 14 | 580 | |

| 1994年 | 55 | 78 | 103 | 83 | 72 | 29 | 420 | |

| 1995年 | 127 | 162 | 108 | 82 | 44 | 4 | 527 | |

| 1996年 | 66 | 114 | 118 | 62 | 36 | 11 | 407 | |

| 小計 | 423 | 675 | 578 | 374 | 204 | 62 | 2316 | |

| 全体 | 520 | 976 | 1053 | 867 | 668 | 390 | 4474 | |

| 満足比率(%) | 18.65 | 30.84 | 45.11 | 56.86 | 69.46 | 84.10 | 48.23 | |

(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |

|---|---|---|---|---|

| 見通し指数 | 12.996 | 0.190 | 68.481 | 0.0001 |

| 定数 | 18.346 | 0.575 | 31.931 | 0.0001 |

図2.3 見通し指数と満足比率(JPC92〜JPC96調査)

表2.5 見通し指数と退出願望比率(JPC92〜JPC96調査)

(A)見通し指数の値ごとの退出願望比率

| Q2. チャンスがあれば転職 または独立したいと思う。 | 見通し指数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||

| Yes | 1992年 | 72 | 110 | 96 | 66 | 33 | 8 | 385 |

| 1993年 | 90 | 170 | 123 | 86 | 38 | 16 | 523 | |

| 1994年 | 60 | 119 | 104 | 55 | 33 | 13 | 384 | |

| 1995年 | 99 | 130 | 111 | 85 | 47 | 13 | 485 | |

| 1996年 | 50 | 90 | 92 | 50 | 33 | 14 | 329 | |

| 小計 | 371 | 619 | 526 | 342 | 184 | 64 | 2106 | |

| No | 1992年 | 21 | 63 | 95 | 56 | 52 | 33 | 320 |

| 1993年 | 31 | 107 | 143 | 155 | 106 | 58 | 600 | |

| 1994年 | 44 | 86 | 97 | 79 | 71 | 44 | 421 | |

| 1995年 | 54 | 102 | 125 | 119 | 98 | 55 | 553 | |

| 1996年 | 29 | 78 | 96 | 87 | 88 | 76 | 454 | |

| 小計 | 179 | 436 | 556 | 496 | 415 | 266 | 2348 | |

| 全体 | 550 | 1055 | 1082 | 838 | 599 | 330 | 4454 | |

| 満足比率(%) | 67.45 | 58.67 | 48.61 | 40.81 | 30.72 | 19.39 | 47.28 | |

(B)退出願望比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |

|---|---|---|---|---|

| 見通し指数 | -9.484 | 0.237 | -39.966 | 0.0001 |

| 定数 | 67.986 | 0.718 | 94.624 | 0.0001 |

図2.4 見通し指数と退出願望比率(JPC92〜JPC96調査)

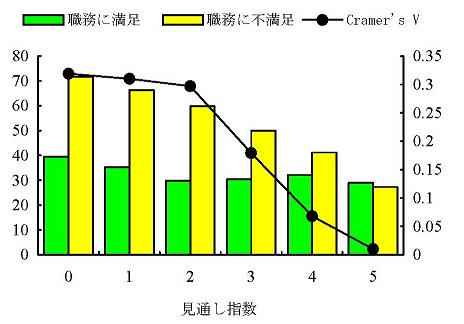

さらに、同じJPC92〜JPC96調査の合併データを使って、3重クロス表を作ると、表2.6のようになった。見通し指数の各値ごとに職務満足と退出願望のクロス表を作って比較してみると、見通し指数の値の小さいときの各クロス表は強い相関関係が認められるが、見通し指数の値が大きくなると、相関係数である Cramer's V の値が小さくなる傾向がある(図2.5)。つまり、見通し指数が大きくなるほど、現在の職務満足は退出願望に影響しなくなるのである。後述する追試、CC&C95調査の場合には、この傾向はさらに鮮明に現れる(図2.11)。こうしたことは一見奇妙に思えるかもしれないが、見通し指数が未来係数の一種だと考えれば、未来傾斜原理に則ると当然のことなのである。

表2.6 見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(JPC92〜JPC96調査の合併データ)

| 見通し指数 | 現在の職務に満足感を感じる | 相関係数 Cramer'sV |

χ2 | |

|---|---|---|---|---|

| 1. Yes | 2. No | |||

| 0 | 43.88( 98) | 72.57(452) | -0.234 | 30.194*** |

| 1 | 42.28(324) | 65.84(729) | -0.221 | 51.318*** |

| 2 | 40.72(501) | 55.61(579) | -0.149 | 23.851*** |

| 3 | 35.09(493) | 49.27(341) | -0.142 | 16.759*** |

| 4 | 28.38(437) | 37.27(161) | -0.085 | 4.367* |

| 5 | 17.71(288) | 30.95( 42) | -0.112 | 4.113* |

図2.5 見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(JPC92〜JPC96調査の合併データ)

前章で指摘したように、未来が実現する確率、つまり未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながる。そして過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという未来傾斜原理が機能しやすくなる。個人の場合で考えれば、たとえ現在、職務に対する不満があったとしても、その会社での未来への見通しさえ立っていれば、それに寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながり、退出行動はおろか、退出願望にも至らないのである。見通し指数が大きければ、現在の職務満足は退出願望に影響しないという表2.6と図2.5の関係は、見通し指数が未来係数の一種であると考えると、まさに未来傾斜原理そのものであり、うまく説明することができるのである。つまり調査データでは、見通し指数が高いほど、未来傾斜原理が機能するようになることを示唆している。

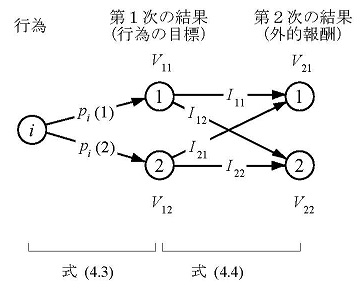

そこでいま一度、表2.2に見られるような職務満足と退出願望の間の相関関係を再考してみると、これは両変数とも見通し指数との間に強い線形の関係があるために現れる疑似相関であると説明することもできることになる(安田・海野, 1977)。ところが、職務満足の研究において注目されてきたのは、職務満足と退出願望等との相関関係だけであり、これまで「見通し」や未来係数は重要視されてはこなかった。例えば、第4章でも取り上げるが、ブルームの期待理論(Vroom, 1964)では、ゲーム理論や決定理論で考えられている期待効用原理ときわめて近い形で外的報酬による動機づけを扱っている(高橋, 1993b)。また、ローラー=ポーター(Lawler & Porter, 1967)は、職務遂行と職務満足との間に、第3の変数である報酬(rewards)を入れて、高い職務遂行はある場合には報酬を生み出し、報酬は職務満足を引き起こすと主張する。しかしこれでは、職務満足の概念は職務遂行や報酬に対する「過去から現在に至るまで」のいわば後向きの評価の産物ということになる。果たして、職務満足は単に後向きの評価の産物なのだろうか。根拠はなかったのである。

ところで、見通しと未来係数との間には、違いがあるということも考えておかねばならない。それは、見通しが自分と会社のかかわりという比較的変動しやすい「変数」として考えられているのに対して、アクセルロッドの考えた未来係数は、モデル上は変数ではなくて「定数」だったということである。もちろん、モデルを簡単にするための仮定だったのであるが、仮に未来係数が実際上も定数であるならば、それはおそらくパーソナリティーに近い性格をもっていることになろう。もしそうだとすると、見通し指数よりも、よりパーソナリティーに近い未来係数的な指数であったとしても、職務満足や退出願望を見通し指数同様にうまく説明できる可能性がある。

そこで実際に、そのことを確かめてみよう。利用したデータは社会経済生産性本部のメンタル・ヘルス研究所が実施している「JMI(Japan Mental Health Inventory)-心の健康診断」の調査(以下「JMI調査」と略記)で収集されたデータの一部である。JMI調査では596項目から構成される質問調査票に従業員個人が答える。今回利用したのは、見通し指数と調査時点、調査対象を揃える意味もあって、1992〜1994年にJMI調査を受けた企業のうち、大企業67社の全従業員(ただし、非常に規模の大きな企業については1事業所のみとなっている企業もある)、実に232,957人分のデータである。

JMI調査では個人毎に596項目の質問から職場領域、精神領域、性格領域、身体領域の4領域の55尺度が求められる。今回はこうしたJMI調査の既存の尺度とは別に、未来係数及び未来傾斜原理の概念的吟味に基づいて、性格領域のパーソナリティーに分類されている項目の中から、次の5項目を選びだした。

そして、それぞれの質問で「はい」ならば1点、「いいえ」ならば0点を与え、5項目の合計点数を求めて、それを未来傾斜指数と定義した。そこで見通し指数のときの満足比率、退出願望比率と同様に、次の質問

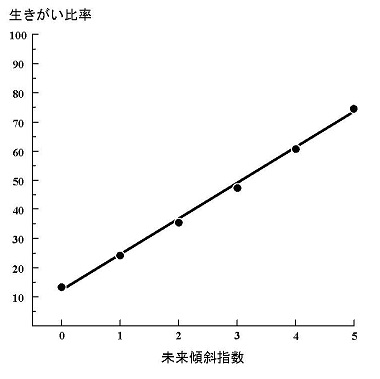

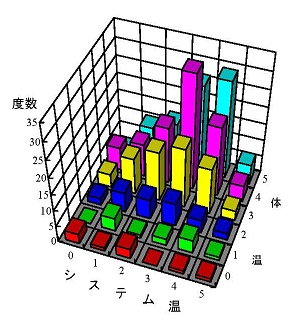

表2.7 未来傾斜指数と生きがい比率(JMI調査)

(A)未来傾斜指数の値ごとの生きがい比率

| Q3. 今の仕事に生き がいを感じている。 | 未来傾斜指数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |

| はい | 4,489 | 12,307 | 18,868 | 21,434 | 19,702 | 13,857 | 90,657 |

| いいえ | 28,699 | 37,631 | 34,567 | 23,877 | 12,810 | 4,716 | 142,300 |

| 全体 | 33,188 | 49,938 | 53,435 | 45,311 | 32,512 | 18,573 | 232,957 |

| 生きがい比率(%) | 13.53 | 24.64 | 35.31 | 47.30 | 60.60 | 74.61 | 38.92 |

(B)生きがい比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |

|---|---|---|---|---|

| 未来傾斜指数 | 12.151 | 0.335 | 36.310 | 0.0001 |

| 定数 | 12.289 | 1.013 | 12.129 | 0.0003 |

図2.6 未来傾斜指数と生きがい比率(JMI調査)

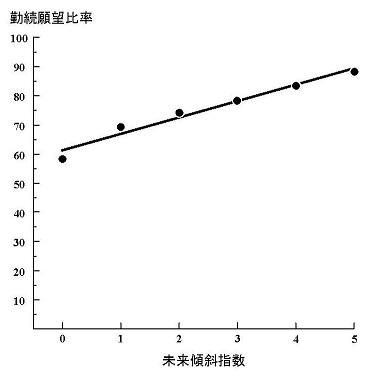

表2.8 未来傾斜指数と勤続願望比率(JMI調査)

(A)未来傾斜指数の値ごとの勤続願望比率

| Q4. 私は今後ともこの 会社で働き続けたい。 | 未来傾斜指数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |

| はい | 19,361 | 34,590 | 39,557 | 35,537 | 27,060 | 16,387 | 172,492 |

| いいえ | 13,827 | 15,348 | 13,878 | 9,774 | 5,452 | 2,186 | 60,465 |

| 全体 | 33,188 | 49,938 | 53,435 | 45,311 | 32,512 | 18,573 | 232,957 |

| 勤続願望比率 | 58.34 | 69.27 | 74.03 | 78.43 | 83.23 | 88.23 | 74.04 |

(B)勤続願望比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |

|---|---|---|---|---|

| 未来傾斜指数 | 5.592 | 0.510 | 10.973 | 0.0004 |

| 定数 | 61.274 | 1.543 | 39.711 | 0.0001 |

図2.7 未来傾斜指数と勤続願望比率(JMI調査)

既に述べたように、未来傾斜指数の5項目は、いずれもJMI調査のパーソナリティー項目に含まれている。実際、今回の利用データでは、未来傾斜指数とJMI調査の「目標遂行性」との相関係数は0.8760と高い。そして、この目標遂行性はJMI調査では性格領域のパーソナリティーと位置付けられている。そのことは5つの質問項目をもう一度見てみると良くわかる。このことから、職務満足や退出願望は、見通し指数という変数で説明できるだけではなく、長期にわたって安定しているはずのパーソナリティーつまり定数である未来傾斜指数でも説明ができるのかもしれない。しかし、実際にはJPC調査での見通し指数、職務満足、退出願望の質問項目はJMI調査の調査項目には入っていないし、逆に、JMI調査での未来傾斜指数、生きがい、勤続願望の質問項目はJPC調査では調べられていない。したがって、本当に、職務満足や退出願望が、見通し指数だけではなく未来傾斜指数でも説明ができるのかどうかを検証する必要がある。また見通し指数と未来傾斜指数のどちらが説明力があるのかも見極める必要がある。

前章で指摘したように、未来が実現する確率、あるいは未来に対する重みづけである未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながる。そして過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという未来傾斜原理が働く。日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、未来傾斜原理の典型的な発露である。同様にして、個人の場合でも、たとえ現在、職務に対する不満があったとしても、その会社での未来への見通しさえ立っていれば、それに寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながり、参加の意思決定を促すだろう。

しかし、これは見通し指数についての話である。未来傾斜指数の場合はこうはいかない。仮にパーソナリティーとしての未来傾斜指数が高かったとしても、どんな会社に対しても長く勤めようとする一般的な傾向があるとは考えにくい。むしろ、未来傾斜指数が高いからこそ、将来性など未来のことを考え、長期の勤続に値しない会社だと判断するケースもありうる。そうだとすると、おそらく未来傾斜指数が見通し指数と同様の性質をもっているのは二次的な理由によるものだろう。それには次の二つの可能性が考えられる。

いずれにせよ、こうして考えると、変数としての見通し指数も、定数としての未来傾斜指数も同様の傾向をもっていることを矛盾なく説明できる。この際、1と2のどちらが正しいかという議論は、学問的にはともかく、実際上はあまり重要な問題ではないだろう。なぜなら、パーソナリティーとしての未来傾斜指数の高い人は、既に従業員になっている場合でも、これから新規になろうとする場合でも、変数としての見通し指数を高くするような経営を常日頃から選好していると考えられるからである。つまり企業の内側に入っているのか、それともまだ外側にいるのかの違いはあっても、両者は表裏一体というわけである。言い方を変えれば、企業の境界をまたいで連続性があるはずである。

このことは大学生を考えるとよりはっきりする。大学生は親からはかなりの独立性をもって一消費者、一顧客として行動している。同時に大学生は、現在の日本ではほとんどが卒業とともに就職するわけであるが、大学の4年生ともなると、今度は企業を就職の対象として考え始める。そして卒業すると、今度は企業という境界を踏み越えて内側に入り、従業員として組織に参加するわけである。しかし、その前の就職活動の段階では、

このことを確かめるためには、従業員だけではなく、大学生、特に就職が内定している大学生をも調べてみる必要がある。

そこで、こうしたことを検証するために、「大学生」「内定者」「従業員」の3グループを対象としたCC&C95 (Corporate Communication and Culture 1995)調査が企画、実施された。このCC&C95調査では、

の3群を調査しているが、A群の大学生調査の結果については、ここでは取り上げない(高橋(1996b)で分析を行なっている)。今回取り上げたB、Cの2群の間では、できるだけ共通の質問調査票を用いた調査が行われた。

A群で東京大学経済学部及び経済学部進学内定者を調べたために、それとの接続を考えて、B群、C群は過去3年間に東京大学経済学部の卒業生の採用実績のある民間企業から選ばれている。手順としては、まず該当する63社の人事部長宛に1995年8月1日付で「CC&C調査への参加のお誘いとお願い」を送付し、そのうち8月中に反応のあった15社と調整を行い、実施条件などで調整のついた9社が調査対象となった。各企業において、B群については全員、C群については、入社1年目の新入社員全員と約100人規模のホワイトカラー部門を対象にして、10月から12月にかけて、質問調査票を配布・回収してもらう方法で調査が行われた。このうちB群の「内定者」については、10月2日(月曜日)の「内定式」の際に実施されたケースが多かった。

ここで分析に用いたのは、CC&C95調査の調査対象9社のうち、B群、C群の2群が両方とも調査できた7社に限定している。7社全体では、B群: 配布530人; 回収451人; 回収率85.1%、C群: 配布1603人; 回収1168人; 回収率72.9%となり、両群合わせると、配布2133人; 回収1619人; 回収率75.9%であった。ほとんど無回答の調査票は未回収扱いとした。

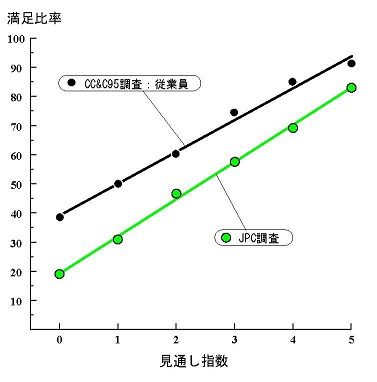

まず、満足比率と見通し指数、未来傾斜指数の関係を確認してみよう。職務満足についての質問は、本質的に「内定者」には答えられない質問なので、ここでわかるのは「従業員」群についての関係のみである。表2.9と図2.8から明らかなように、JPC調査同様に、かなりきれいな線形の関係がある。決定係数は0.9911という高さである。しかし、JPC調査と比べると、上方に10ポイント近く平行にシフトしている。これは東大生が就職するような企業を調査対象にしたことにより、その社会的ステータスの高さが、生きがいや満足感を押し上げているからかもしれない。こうした傾向はこれまでにも指摘されていた(高橋, 1994)。CC&C調査の対象企業は就職人気ランキング上位に名を連ねるような企業だけに事実上限定されてしまっている。JPC調査の対象企業も大企業には違いないが、知名度、大きさなどの点で、必ずしもすべての調査対象企業が、CC&C調査の対象企業に比肩するほどではない。

表2.9 見通し指数と満足比率(CC&C95調査)

(A)見通し指数の値ごとの満足比率

| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 未来傾斜指数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||

| 従業員 | はい | 38 | 87 | 141 | 188 | 193 | 115 | 762 |

| いいえ | 60 | 87 | 93 | 64 | 34 | 11 | 349 | |

| 全体 | 98 | 174 | 234 | 252 | 227 | 126 | 1,111 | |

| 満足比率(%) | 38.78 | 50.00 | 60.26 | 74.60 | 85.02 | 91.27 | 68.59 | |

(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 従業員 | 見通し指数 | 10.910 | 0.516 | 21.163 | 0.0001 | 0.9911 | 0.9889 | 447.873 |

| 定数 | 39.380 | 1.561 | 25.230 | 0.0001 |

図2.8 見通し指数と満足比率(CC&C95調査; JPC調査)

また、JPC調査では調べていなかったが、未来傾斜指数と満足比率の関係を調べると、表2.10と図2.9のようになり、線形の関係はあるものの、決定係数は0.8743で、満足比率については、見通し指数の方が、説明力が高いことがわかる。

表2.10 未来傾斜指数と満足比率(CC&C95調査)

(A)未来傾斜指数の値ごとの満足比率

| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 未来傾斜指数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||

| 従業員 | はい | 27 | 71 | 148 | 171 | 170 | 182 | 769 |

| いいえ | 36 | 45 | 77 | 84 | 65 | 48 | 355 | |

| 全体 | 63 | 116 | 225 | 255 | 235 | 230 | 1,124 | |

| 満足比率(%) | 42.86 | 61.21 | 65.78 | 67.06 | 72.34 | 79.13 | 68.42 | |

(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 従業員 | 未来傾斜指数 | 6.172 | 1.170 | 5.274 | 0.0062 | 0.8743 | 0.8429 | 27.819 |

| 定数 | 49.300 | 3.543 | 13.915 | 0.0002 |

図2.9 未来傾斜指数と満足比率(CC&C95調査)

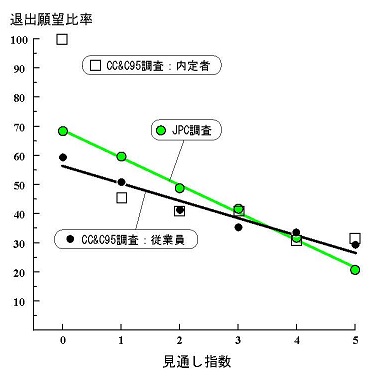

次に、見通し指数と退出願望比率の関係を調べてみよう。「内定者」「従業員」の各群について、見通し指数と退出願望比率の関係を調べてみると、表2.11と図2.10のようになった。いずれもJPC調査ほどにはきれいではないが、線形の関係を示している。しかも、見通し指数0のところを除いて両群ともほぼ同じ退出願望比率を示している。見通し指数0のところで「内定者」の退出願望比率が極端に高いのは、該当者が3人しかいなかったための標本誤差と考えられ、本質的なものではない。つまり企業外であっても、「内定者」は見通しに基づいて、企業内の「従業員」とほぼ同程度の退出願望をもつことがわかった。JPC調査と比べると、全般的に直線の傾きが幾分小さく、見通し指数の値の割には退出を考えないという傾向が見られるが、JPC調査とほとんど同じ直線を描いているといっていいだろう。

表2.11 見通し指数と退出願望比率(CC&C95調査)

(A)見通し指数の値ごとの退出願望比率

| Q2'. チャンスがあれば 転職したいと思う。 | 見通し指数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||

| 内定者 | はい | 3 | 5 | 13 | 32 | 44 | 29 | 126 |

| いいえ | 0 | 6 | 19 | 46 | 98 | 62 | 231 | |

| 全体 | 3 | 11 | 32 | 78 | 142 | 91 | 357 | |

| 満足比率(%) | 100.00 | 45.45 | 40.63 | 41.03 | 30.99 | 31.87 | 35.29 | |

| 従業員 | はい | 58 | 87 | 97 | 89 | 76 | 37 | 444 |

| いいえ | 40 | 84 | 137 | 164 | 152 | 89 | 666 | |

| 全体 | 98 | 171 | 234 | 253 | 228 | 126 | 1,110 | |

| 満足比率(%) | 59.18 | 50.88 | 41.45 | 35.18 | 33.33 | 29.37 | 40.00 | |

(B)退出願望比率を被説明変数とする回帰分析

| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内定者 | 見通し指数 | -10.961 | 4.242 | -2.584 | 0.0611 | 0.6253 | 0.5316 | 6.675 |

| 定数 | 75.730 | 12.844 | 5.896 | 0.0041 | ||||

| 従業員 | 見通し指数 | -5.942 | 0.722 | -8.230 | 0.0012 | 0.9442 | 0.9303 | 67.725 |

| 定数 | 56.420 | 2.186 | 25.809 | 0.0001 |

図2.10 見通し指数と退出願望比率(CC&C95調査; JPC調査)

ところで今回のCC&C調査では、勤続願望は退出願望の裏返しと考え、勤続願望についての質問は入れずに、退出願望についての質問だけを入れている。ところが、JMI調査で従業員に見られた未来傾斜指数と勤続願望比率の線形の関係は、今回の未来傾斜指数と退出願望比率の間には見出せなかった。「従業員」の決定係数は 0.1078 ( p=0.5253)しかなかった(同時に調べた「内定者」は決定係数 0.7509 ( p=0.0255)で、有意であった)。退出願望を未来傾斜指数で説明することは難しいようだ。

さらに、JPC調査のときと同様に、「従業員」群について3重クロス表を作ってみると、表2.12のようになった。「内定者」については職務満足について聞いていないので、クロス表は作れなかった。見通し指数の各値ごとに職務満足と退出願望のクロス表を作ると、見通し指数の値の小さいとき、各クロス表の相関係数である Cramer's V の値は大きいが、見通し指数の値が大きくなると、相関係数が小さくなる傾向が見られる。図2.11でも示されているように、職務に満足している人の退出願望比率はほぼ29〜39%の範囲内で安定しているのに比べて、満足していない人は、見通し指数が大きくなると急速に退出願望が低下する傾向がある。そして、見通し指数が大きくなると、両者の差はほとんどなくなり、見通し指数が5に至ると、職務満足と退出願望の間に有意な相関は消失する。つまり、見通し指数が大きければ、現在の職務満足は退出願望に影響しなくなるのである。このことは既にJPC調査の所で、未来傾斜原理によってうまく説明できるとしていた通りである。しかもJPC調査よりも、さらに鮮明にその関係が現れている。つまり、見通し指数が高いほど、未来傾斜原理が機能していることが、このことからわかるのである。

表2.12 「従業員」の見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(CC&C95調査)

| 見通し指数 | 現在の職務に満足感を感じる | 相関係数 Cramer's V | χ2 | |

|---|---|---|---|---|

| はい | いいえ | |||

| 0 | 39.47 ( 38) | 71.67 ( 60) | -0.319 | 9.981 ** |

| 1 | 35.29 ( 85) | 66.28 ( 86) | -0.310 | 16.422 *** |

| 2 | 29.79 (141) | 59.78 ( 92) | -0.297 | 20.614 *** |

| 3 | 30.32 (188) | 50.00 ( 64) | -0.179 | 8.096 ** |

| 4 | 32.12 (193) | 41.18 ( 34) | -0.068 | 1.064 |

| 5 | 28.95 (114) | 27.27 ( 11) | 0.010 | 0.014 |

図2.11 「従業員」の見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(CC&C95調査)

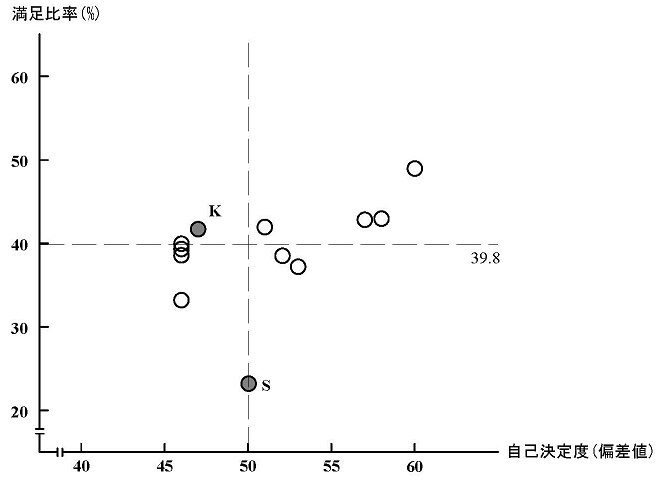

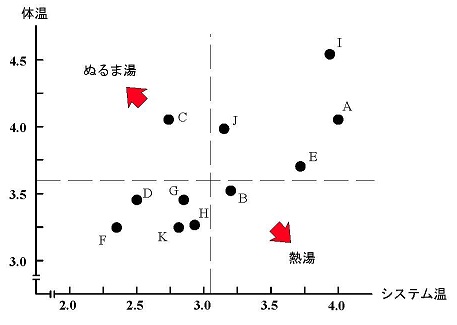

それでは、見通し指数と未来傾斜指数の関係はどうなっているのだろうか。両者の間の相関係数は0.327 (N=1464; p=0.0001)となっている。データ数が多いので統計的には有意になっているが、相関関係自体は弱い。それに対して、会社別に「内定者」と「従業員」に分けて見通し指数・未来傾斜指数の平均を求め、プロットしてみると、図2.11のような相関係数0.8795の強い相関関係が見出される。データ数14個でも統計的に有意である( p=0.0001)。図を見ればわかるように、「内定者」は高見通し・高未来傾斜で「従業員」は低見通し・低未来傾斜だが、各点はどれもほぼ同じ直線にのりそうに見える。つまり、見通し指数と未来傾斜指数の相関は、個人レベルでは低いが、企業レベルでは高いのである。未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まっていると考えられるし、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されていると考えられる。

図2.12 会社別に見た内定者・従業員の見通し指数・未来傾斜指数(CC&C95調査)

これまでの調査結果をまとめると、次のようになる。

要約すれば、未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まり、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されるので、見通し指数と同様の傾向が未来傾斜指数でも見られることがあるが、個人レベルで両指数の相関が高いわけではないので、例えば、退出願望については、説明力があるのは見通し指数に限られるということになる。しかも退出願望と見通し指数の関係は「従業員」も「内定者」もほとんど同じであることがわかったのである。

それでは、こうした結果に、一体どのような組織論的意義があるのだろうか。 もともと企業は外部環境から内部環境を隔離する「境界」の概念である。それに対して、組織はそれとは異質な、独立に定義される要素間の関係、結合といった「システム」の概念なので、その関係が企業という境界からはみ出していても一向にかまわない(高橋, 1995b)。事実、もともと近代組織論では、組織は企業という境界を超えて広がっていると考えられていたのである。例えばバーナード(Barnard, 1938)とサイモン(Simon, 1947)によって探究された組織均衡(organizational equilibrium)の概念では、組織は参加者と呼ばれる多くの人々の相互に関連した社会的行動のシステムとされ、「参加者(participants)」(バーナードに言わせると「貢献者(contributors)」)の範囲として、通常、われわれが組織メンバーと考える従業員に加えて、投資家、供給業者、顧客といった、今言うところの、いわゆるステークホルダー(stakeholder)まで含めて考えられていたのである(cf. March & Simon, 1958, p.84 邦訳p.128)。

ところが、1970年代以降、内部組織の経済学が隆盛を迎える頃には、経済学者だけではなく、経営学者によっても、組織概念は企業の内部に封じ込められ、「組織」といえば、まさに企業の内部組織だけを指すようになっていた。つまり、いつしか組織均衡論のもっていたステークホルダーまで含めるという組織の広がりは失われてしまっていたのである。

近年になって、マーケティングの分野で注目される関係性マーケティングの考え方(嶋口, 1994, ch.8)では、ステークホルダーまで含めて組織を考え、その組織の均衡を考えているので、まさに組織均衡論は蘇りつつある。しかも、こう考えると、企業外の市場においてリピーターのような特定の顧客層に対するマーケティング活動で最近話題になる顧客満足(customer satisfaction; CS)と、企業内の従業員に対するモティベーション管理で扱われてきた職務満足とは、企業という境界の外と内の違いはあっても、両者ともちょうど同じ組織均衡を扱っていることになる。このことは先ほどの大学生の例でもよくわかる。

ただしCC&C調査でも大学生を調べる時に苦労したように、職務満足はその企業に勤めるまでは生まれないし、顧客満足だって製品・サービスを試用するまでは生まれない。つまり、顧客満足や職務満足が存在しているのは限定された状況下だけなのである。だとすると、「満足」によって、企業を超えた広がりをもつ組織への参加の意思決定を扱うこと自体が、理屈の上で無理があったことになる。言い換えれば、組織均衡論的な視点に立てば、満足と参加の意思決定の関係を調べるという課題設定自体が、論理的に無意味なのである。事実、組織均衡概念では、各参加者が組織を去るか否かについて無差別になるとき、誘因の効用と貢献の効用とのバランスがとれていると考えるわけだが、この誘因・貢献効用スケール(inducement-contribution utility scale)を満足スケールで代替することには論理的に問題があるとされていた(March & Simon, 1958, ch.4)。

正確に言えば、誘因・貢献効用はそもそも操作的な概念ではなく、構成概念にすぎなかったのかもしれない。その意味では、退出願望と見通し指数の関係が、企業内の「従業員」にとっても、企業外の「内定者」にとってもほとんど同じであったという事実は、未来係数が誘因・貢献効用の実体であった可能性を示唆していて注目される。実際、図2.12で示したように、CC&C調査では、組織に参加している「従業員」も「内定者」も、彼らの未来傾斜指数は組織がもたらす見通しとバランスがとれていた。しかも「見通し」は顧客に対しても有効である。例えば、リピート購入するような消費者の場合には、その企業の行動に対して、ある種の「見通し」をもっていると考えた方が自然である。パーソナル・コンピュータの機種の選定やソフトの選定に際しても、消費者は現在の製品の品質や価格だけをもとにして選んでいるわけではない。むしろ、今後もより高機能の新機種を出し続け、ソフトのバージョン・アップをし続けるという「見通し」の高い企業のものを選んでいると考えられる。

そしてなんといっても、第1章でも述べたとおり、未来係数が大きいことは、囚人のジレンマ状況でも全面裏切りが集団安定になることを阻止し、協調行動を引き出すことにつながるのである。これは、未来係数が大きければ組織均衡が維持されるということを直接的に意味している。つまり、組織均衡論は、見通し指数という未来係数の一種を得たことで、企業という境界を超えて広がっている組織への参加の意思決定を現実的に説明できる理論として再構築される可能性が出てきたことになるのである。

[10] ただし、これは発表されるのが翌年末と遅い。そのためJPC93調査のときは、当時バブル崩壊直後ということもあり、変動も予想されたために、より近い時点の統計数字として、別の統計も参考にした。それは労働省の労働市場センター業務室が毎年、雇用保険被保険者の記録から新規学校卒業者の就職・離職状況をまとめたもので、毎年8月発行の『労政時報』にその紹介が掲載される。後ほどの参考のために、1989〜1992年の数字を挙げておくと、例えば、『労政時報』(1993年8月20日) No.3128, pp.36-38 によれば、全国の新規学校卒業就職で雇用保険適用事業所に雇用されて新規に被保険者資格を取得した者、1989年3月卒27,292名、1990年3月卒25,873名、1991年3月卒23,241名を対象として、1992年10月31日現在で就職・離職状況を取りまとめると次のようになるという。

[11] 『雇用動向調査報告』でいう離職者とは「調査期間中に雇用関係が終了した者及び系列企業への移動者(移籍出向を含む)」であり、離職理由別に離職者をみると、1993年は個人的理由71.6%、契約期間の満了9.0%、経営上の都合7.0%、本人の責5.0%、定年4.5%、死亡・傷病2.8%となっている。これらのうち、参加の意思決定と関係しているといえるのは、個人的理由による離職だけなので、JPC93調査では、自己都合による退職者だけをカウントすることを考えたのである。ちなみに、1992年は個人的理由が77.0%を占めていたが、1994年には71.5%、1995年には68.2%であり、1993年以降はほぼ7割前後だったことがわかる。こうしたことからバブル崩壊後の自己都合だけを考えた離職率は『雇用動向調査報告』の離職率、約14%よりも3割程度低い値、つまりほぼ10%程度になっていたと考えられる。

[12] 職務満足については、多元的概念として扱う研究者が多いが、それがどんな次元から構成されているのかということについては、多くの研究者の間で合意があるわけではない。しかも代表的なコーネル系のJDI (Job Descriptive Index)やミネソタ系のMSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire)のように、幅広く職務要因の種類ごとに多くの質問項目を用意し、それをもとにして合成得点として職務満足を求めてしまうと(坂下, 1985, pp.140-142)、本書のように、多くの質問項目を探索的に分析に用いる場合には、分析の過程で、説明変数側と被説明変数側とで質問項目が実際上重なるケースも出てくる可能性がある。しかし、それを事前に回避して職務満足を定義するのでは、かえって恣意的で客観性に欠ける。したがって本書では、あえて合成得点を用いずに、質問Q2.1でストレートに職務満足を表すことにする。

[13] ただし、未来傾斜指数と未来係数の厳密な意味での違いには注意しておく必要がある。未来傾斜指数は、そのもとになった質問を見てもわかるように、一定時間(たとえば3年)たった後の未来と現在の重みの比較を行ったものである。それに対して、アクセルロッドが繰り返しゲームの状況で考えていた未来係数は、次回と今回の重みの比較である。つまり、対戦を頻繁にすることで、一定時間内の対戦回数を増やすことができれば、次回と今回の時間間隔は短くなり、未来傾斜指数は一定のままでも、未来係数は向上させることができる。そしてそのことで、協調行動は生まれやすくなるのである(Axelrod, 1984, p.130 邦訳p.137)。

日本企業とその従業員のもつ未来係数の高さは、未来係数という用語こそ存在しなかったが、実は、従来より日本的経営論の中で繰り返し、かつ一貫して主張されてきているものである。日本企業では、雇い主は従業員の解雇や一時解雇をしようとしないし、また従業員も辞めようとしないということを指して用いられている終身コミットメントの指摘は、その典型であろう。

戦後、比較的早い時期から、進んだ米国の経営に対比して、遅れた前近代的な経営というニュアンスを込めて「日本的経営」という言葉が日本国内で使われていたといわれている。このころの議論の中心は、日本の労使関係であった。後に、日本的労使関係の「三種の神器」として有名になる終身雇用、年功賃金、企業別組合なども、1960年代までは、欧米の労使関係研究者の間でも、欧米の労使関係制度の枠組みを大きく逸脱する前近代的で家父長主義的な枠組みを引きずるものであり、後進性の現れととらえられていたのである。

それが1950〜1960年代の日本経済の復興と高度成長を経て、1970年代になると、欧米の学者によって「日本的経営」が評価されるようになる。さらに、1980年代に入ると、米国企業の生産性の伸びの低下と日本企業の躍進を背景に、米国企業では日本的経営の長所を見習って、それを取り入れようという動きまでが見られるようになる。このように日本経済と日本企業の活躍の度合によって、日本的経営に対する評価は大きく振れ、評価が右往左往する。それでも、終身「雇用制度」であったかどうかはともかく、終身「コミットメント」は戦後、一貫して指摘されてきたのである。しかし、従来、これと年功賃金(それと企業別組合)をワン・セットにして、日本的経営の中心に据えた議論が多かったが、両者が「日本的経営」という一つの実態の二つの側面なのだという捉え方には疑問がある。

そこでこの章では、こうした流れを整理した上で、バブル崩壊後「日本的経営の存亡の危機」説がマスコミ等で喧伝されるようになったインパクトを利用して、日本的経営の内部構造を探ってみることにしよう。1994年に実施した40歳代の管理職の調査では、終身雇用への態度と年功賃金への態度は、連動していないことが明らかになる。終身コミットメントを基本に考えると、年功賃金ではなく、生活費保障給が本来の姿なのである。

また、多国籍企業の文化的側面の研究として先駆け的な研究を参考にして、1996年に日本企業3社の国内の情報処理技術者について行った調査結果と、そのうち1社の9カ国の海外現地法人のエンジニアについて行った調査結果とをもとにして、日本の企業の位置付けも行ってみよう。こうすることで、バブル崩壊後も、依然として、日本における終身コミットメントは国際比較の点からも特徴的であることがわかってくる。

終身「雇用制度」ではなく、終身「コミットメント」こそが日本では企業の未来係数の高さを示唆している。そして、未来係数が高ければ、企業とその従業員が未来傾斜原理を意思決定原理として採用することは容易になるのである。

アベグレン(James C. Abegglen)は、非欧米国でしかも一貫してアジア的なものを残していながら、当時既に工業国といえるようになっていた日本で、1955年から1956年にかけて19の大工場と34の小工場を訪問調査し、その結果をもとにして、1958年に『日本の経営』(The Japanese Factory, 1958)を著わした。これは、日本的経営に関する海外の文献でこの本を引用しないものはほとんどないというほどの記念碑的業績である。その中でアベグレンは「米国式の組織および管理の制度は、工業化に対する数個の可能な方式の一つをなすにすぎない」(「日本語版への序」)と考え、当時、日本の工場では組織等が欧米とは著しく異なっているということにほとんど何の注意も払われないままに、欧米の生産において有益だった方法や機械がそのまま導入されていることに疑問を呈した。そして、日本の工業化の研究を通じて、欧米的な生産組織の方式の限界とその適応の限界を調べようとしたのである(1958, ch.1)。

アベグレンは、米国の工場との決定的な違いとして、日本で見られる終身コミットメント(lifetime commitment)に着目する。これは、日本の工場では、雇い主は従業員の解雇や一時解雇をしようとしないし、また従業員も辞めようとしないということを指している。実態から考えても、終身雇用というよりもこちらの方が正確だと思われるが、それ以上に、終身コミットメントの定義は未来係数の高い状態を直接的に指し示していて注目される。それに対して、アベグレンによれば、米国の会社では、逆に高い移動率は望ましいものと考えられていたというのである。

そして、終身コミットメントがあるために、そのままでは日本の工場では、景気変動や需要変動に適応できなくなってしまうので、環境の経済的・技術的変化に対するバッファーとして、日本の工場では、現在でも広く観察される次の二つの方法が既にとられていたという。

こうして、この終身的なコミットメントは、求人や採用の制度、動機づけと報酬の制度との間に相互に密接な関係をもっており、まさに日本の工場組織全体の基本的な部分をなしていると指摘するのである(1958, ch.2)。そのことをアベグレンの著書にしたがって、順に整理しておこう。

まず終身的であれば、採用時の選考の失敗はなかなか正せないし犠牲も伴うので、注意深く選考が行われる(1958, ch.3)。また、いくつかの工場での例を挙げて、職員と工員では賃金体系が違うものの、工員に対する生産性手当は、通常は生産高が標準生産高基準を超えているために、実質的には恒常的かつ安定的に支払われていることを指摘し、日本の工場では、給与制度が基本給の基準方式の上に立てられていて、勤続年数と入社時の教育程度によってのみ決まるとする(いわゆる年功賃金)。賞与もそれを当てにして従業員が生活水準を考えられるほどに定期的な賃金制度となっているが、この賞与のおかげで、経営者は基本的な賃金制度を改めることなしに、報酬に対する組合の要求に応えることができる。そして福利厚生費は直接労務費総額に対して20%の付加分をなしている工場もあった。

こうして、作業の成果に対する動機づけは、大部分、忠誠心と集団への一体感に依存しており、それはほとんど米国の家族集団に近いものであるとされる。日本の制度は家父長的な制度といっていいと主張する。それに対して、米国では、現金支払賃金は報酬のはるかに大部分を占めていて、従業員が会社に対する自分の価値や自分の職務に対する成功度を評価するのに用いられる。欧米の制度は職務と現金報酬との間の非人格的交換を強調し、生活水準や健康水準は個人の責任の問題となっていると対比されるのである。(1958, ch.4)

また日本の工場の管理組織は公式的には精巧であるが、機能的には不明瞭で、粗雑にしか定義されていない。決定に際して、直接にその個人的責任を負う危険にあえて一個人をさらすことをせず、能率を犠牲にしてでも会社内の人間関係を維持しようとする。また、通常、共通の大学の経験と背景を基礎にして、大会社にははっきりとした閥が作られており、それは昇進と成功に対してインフォーマルにではあるが、非常に重要な役割を果たす。訓練は主としてOJT (on-the-job-training)であり、先輩や上司から学ぶことである。こうして従業員と上司との密接な関係を促進することで、本質的に家父長的関係で従業員を会社に結び付けるきずなを強めているとされる(1958, ch.5)。実際、「良い職長は、父親が自分の子供を見るように、自分の工員を見る」という所見にすべてのグループから強い同意が得られたという。米国の大企業の比較的非人格的かつ合理化された生産方式・組織的制度と比較すると、日本の工場は家族的であるように思われるというのである(1958, ch.6)。

しかし、こうした日本の工場に対するアベグレンの評価は、特に生産性に関しては否定的である。第7章「日本の工場における生産性」では、生産性に関連して、終身雇用や年功賃金に対する否定的な見解が述べられていた。すなわち、日本の工場の生産性は、それと同等の米国の工場の50%もなく、多くは20%程度しかない。それは日本企業が終身的であるために、規模と費用の点で固定した非常に大きな労働力を維持しなければならないためである。非能率的な従業員を会社から除くことは非常に困難で、管理階層または現場で不適当と証明された人達のために害のない地位を見つけだすことになる。しかも、少なくとも欧米流の着実かつ効果的な生産に対するおもなインセンティブは取り去られる。また、生産における誤りや失敗の責任を特定の個人に帰することを習慣的に回避するために、米国では考えられないような品質管理上の問題が発生しているというのである。こうした主張は、40年を経たバブル崩壊後の日本で声高に主張されていることと全く同じで驚かされる。しかし、こうした生産性に関する見解は、その新版として1973年に『日本の経営から何を学ぶか』(Management and Worker, 1973)を著わした際には、章ごと完全に削除されることになる。

こうした中で、「日本的経営」を題に入れた日本で最初の書物といわれているのが、小野豊明の『日本的経営と稟議制度』(1960)である[14]。ただしその中では、「日本的経営」という用語は全く用いられず、山城章にしたがい、日本の企業経営を「稟議的経営」と呼んでいる。そして、日本的経営を理解するための中心的な概念として「稟議制度」が取り上げられる。小野は「業務の執行にあたって広く上長または上部機関の決裁または承認を受けることを定めている場合」(p.28)を広く稟議制度としてとらえているが、こうなると、1960年当時の日本企業の経営はまさに稟議的経営であった。つまり、前近代的な要素を多分にもっていて、職能分化が不十分で、スタッフも未発達で、責任体制も欠如しているということになる。

小野によれば、日本では、「封建的農村社会において長い伝統を持つ家族制度が、西欧から輸入された近代企業にそのまま移植され」(p.4)たのである。その原因は一つには、「近代企業の経営を担当したのが、主として封建時代から存在した同族的商人経営の専門家」(p.4)であったためで、もう一つには「近代企業が農村に近接して成立し、その労働力は農村からの出稼労働者によって満たされたため、伝統的な農業社会の家族制度的な考え方が、そのまま企業社会にもちこまれた」(p.4)ためだというのである。

しかし小野は、企業の近代化につれて、稟議制度はやがて発展解消し、廃止される運命にあるとしていた。それまでは、職位とその職務権限に関する概念がまだ確立しておらず、稟議書の立案者と決裁者・承認者を明らかにした稟議規定が、職位の権限に関する唯一のものだった。しかし、当時、企業経営の革新が進行中であり、稟議制度のもっていたマネジメント機能を他の制度の導入によって整備して、稟議制度の発展的解消をはかることこそが、まさに近代化の過程だというのである[15]。

一方同じ頃、日本の労務管理、労使関係について、その歴史的変遷を分析すると共に、比較的早い時期から「日本的経営」という用語を用いていた間宏は、その著書『日本的経営の系譜』(1963)で、戦前の日本的経営の特質を経営家族主義で要約してみせる。そしてこの戦前の経営家族主義を再編したものとして、戦後の日本的経営が位置付けられる。つまり管理施策の面では、戦前のものを引きずっていて、形式的には全く類似しているというのである。より具体的には

といったものがそれだとされる。戦前と戦後で変わったのは理念の面で、戦前の経営家族主義では(戦前の家族制度での)親子関係的な労使一体論で労使関係を考えていたものが、戦後は、労使協調論に立って、企業の繁栄、従業員の生活向上、社会への福祉へ向けての労使協力を考える(これを経営福祉主義と呼んでいる)というように転換されたというのである(pp.261-263)。

1960年代の日本経済の高度成長期を経て、1970年代になると、欧米の学者によって「日本的経営」の見直しが行われるようになった。つまり、日本企業の経営スタイルにも積極的に評価すべきところがあるというのである。それまでの日本的経営に関する否定的評価が肯定的評価に変わったターニング・ポイントともいえる論文がドラッカー(Peter F. Drucker)によって発表されたのが1971年だった。ドラッカー(Drucker, 1971)は、当時の米国の経営者の直面する最重要課題として三つを挙げ、日本の経営者がこれらの問題に対して欧米とは異なる対処の仕方をしていることが、日本の経済成長の重要な要因だとした。すなわち、

その翌年出版された『OECD対日労働報告書』(1972)では、時の労働事務次官、松永正男の寄せた「序」において「OECDが日本の労働力政策を検討するにあたっての中心的な関心と問題意識は、日本的風土のもとに形成された生涯雇用、年功賃金、企業別労働組合という雇用賃金慣行−報告書ではこれらを総称して「日本的雇用制度」(Japanese Employment System)といっている−が、いわゆる<三種の神器>として日本の経済成長にいかに貢献したか、それが現在どのように変貌しつつあり、労働力政策に対してどのような課題を投げかけているか、ということにあった」と肯定的な評価が与えられている。こうして、終身雇用、年功賃金、企業別組合などが日本的労使関係の「三種の神器」と呼ばれるようになったのも、ちょうどこの時期であった。戦後直後に発表されたGHQ労働諮問委員会(Labor Advisory Committee)の「恒久的賃金制度に関する勧告」では、当時の年齢、性、婚姻状態の相違に基礎を置く賃金給料制度は経済的に不健全であり、不公平であり、将来、排除されるべき雇用慣習の一部と考えられていた(高田, 1982)というから、まさに様変りである。

間と共同で日立製作所の日立工場・多賀工場を、そして英国のイングリッシュ・エレクトリック社の2工場を調査して比較したドーア(Ronald P. Dore)の『イギリスの工場・日本の工場』(British Factory-Japanese Factory, 1973)は、日本の工場について、間と類似した企業福祉集団主義を指摘した。しかし実は間もそうだったのだが、ドーアは日本的経営の集団主義的性格については、戦後の社会民主革命を経てもなお残る前近代的な家父長主義的性格のものという考えはとらなかった。それどころか、ドーアは逆に、産業社会が向かいつつある発展傾向の最も先端的な姿として捉えていたのである。

同じ1973年には、アベグレンが1958年の『日本の経営』(The Japanese Factory, 1958)の新版として『日本の経営から何を学ぶか』(Management and Worker, 1973)を著わし、旧版を第2部とした3部構成で出版している。その際、旧版で終身雇用や年功賃金に対して否定的な評価を与えていた第7章「日本の工場における生産性」については、これを章ごと完全に削除するとともに、新たに付加した第1部「70年代における日本の終身雇用制」では、「日本の終身雇用制が非常に大きな強みをもっているにもかかわらず、それは非能率的であり、実際にはうまく働かないと西欧では一般的に見られている」ために西欧中心主義に陥りやすいのだとしてしまう。そして、まず年功賃金であるために、学卒者を多数採用する成長企業は人件費を引き下げると同時に最新の技術教育を受けた人材を確保でき、しかも終身雇用のため、学卒者は慎重に成長企業を選択するというように、成長企業には有利なシステムになっているとする。さらに終身雇用と企業別組合のおかげで、日本企業は労使関係に破滅的なダメージを与えることなく、企業内の配置転換によって、急速に技術革新を導入できたというのである。

こうして、海外での見直しの動きに背を押されるように、1970年代半ばからは、日本の研究者にとっても、日本的経営のブームが到来することになる。代表的な論者としては、津田眞澂は、戦前の経営が家族的編成の原理に立っていたのに対して、戦後の経営はそれとは別の原理によって編成されていて、たまたまそれらが外形的に近似したに過ぎないとした『日本的経営の擁護』(1976)を序曲として、自身の日本的経営論の集大成と評する『日本的経営の人事戦略』(1987)まで、「日本的経営」をタイトルに入れたものだけでも8冊を著わしている。

これに対して、戦前、戦後を通じて日本的経営の根底にある一貫した編成原理が存在していたとする立場のものとしては、岩田龍子が『日本的経営の編成原理』(1977)で、日本的経営の背景を、日本の伝統的な社会や文化、あるいは日本人固有の心理特性として安定性志向の強いある種の集団主義に求める。他方、アベグレンの翻訳者でもある占部都美は『日本的経営を考える』(1978)において、終身雇用、年功昇進、年功賃金といった制度は、いずれも日本的経営の不変の要素というわけではなく、その根源に、経済合理的、適応的な側面があるのであって、低成長経済のもとでは、終身雇用には雇用調整、年功昇進には能力主義、年功賃金に対しては職務給という変化が現れてきているとする。

こうして日本企業の経営システムが国の内外で注目を集める中で、1980年代以降の日本的経営のブームの火付役を果たすことになる研究が、米国で伏流的に静かに進行していたことを指摘しておかなければならない。1970年代以降、日本企業の海外直接投資が本格化し始めたなかで、例えば、米国の日系企業と純粋な米国企業との比較研究が行われていたのである。パスカル(Richard Tanner Pascale)とオオウチ(William G. Ouchi)は、1973〜1974年に20社以上の日本と米国の企業を訪問調査した。その成果は1974年の共著論文 (Johnson & Ouchi, 1974)に著わされるが、その後、パスカルはさらに詳細なデータ収集に進み、一方、オオウチは「セオリーZ」的な米国企業の調査に進む。

パスカルによる米国の日系企業の研究によれば、ボトム・アップ・コミュニケーション、公式文書、協議による意思決定という点で、日本企業の特徴が指摘される(Pascale, 1978a)。さらに業種、組合組織化の程度、事業所の設立年、技術要因などをコントロールして、米国の現地企業と日系企業の各11社について、従業員に対するアンケート調査、管理者へのインタビュー調査、文書調査を行った。その結果、日系企業は従業員の交流、レクリエーションに米国企業の2倍以上の額を支出しているし、第一線管理者1人当りの作業員数は米国企業29.1人に対して日系企業14.8人、20分間に同僚と話す頻度も米国企業44%に対して日系企業66%、といったようにコミュニケーション面では違いが見出された。しかし、仕事の満足度については両者に差は見られず、また日系企業の方が欠勤、遅刻、離職が多いというように、必ずしも、日系企業のパフォーマンスが良かったわけではない(Pascale, 1978b)。

米国では、1980年に『ビジネス・ウィーク』誌(Business Week, October 27, 1980, pp.148-160)が、1983年には『フォーチュン』誌(Fortune, October 17, 1983, pp.66-72)が企業文化の特集を組んだことで、「企業文化」(corporate culture)という用語が急速に普及したといわれている。学術誌でも1983年には『アドミニストレーティブ・サイエンス・クオータリー』誌(Administrative Science Quarterly: ASQ, Vol.28, No.3, 1983)が「組織文化」の特集を行い、日本では組織学会編集の『組織科学』誌(Vol.17, No.3, 1983)が「コーポレート・カルチャー」の特集を行っている。

こうした流れの背景には、1980年代に入ると目立ってきた米国企業の生産性の伸びの低下がある。そんな米国企業に取って代わって躍進してきた日本企業を目の当たりにして、文化という言葉がキーワードになってきたのである。それは、企業の活動が国境を越えて行われるようになり、米国企業だけではなく日本企業も多国籍企業化して米国をはじめとする世界中に生産拠点等をもつようになったという時代の反映でもあった。

このような米国企業の生産性の伸びの低下を嘆く論調は、米国で「企業文化」「組織文化」をブームにしただけではなく、それと同時並行する形で、日本的経営の長所を見習って、それを取り入れようという動きにつながった。その代表的存在が、オオウチのベスト・セラー『セオリーZ』(Theory Z, 1981)なのである。

そこではまず、日本企業の組織の理念型としてタイプJ、米国企業の組織の理念型としてタイプAを考える。タイプJの終身雇用、遅い人事考課と昇進、非専門的なキャリア・パス、非明示的な管理機構、集団による意思決定、集団責任、人に対する全面的な関わりという特徴とは対照的なものとして、タイプAの短期雇用、早い人事考課と昇進、専門化されたキャリア・パス、明示的な管理機構、個人による意思決定、個人責任、人に対する部分的関りを挙げている。例えば、米国では経営幹部ですら離職率が高い。管理職は3年間も重要な昇進がないと失敗したという気持ちになり、早期に昇進しないと企業をすぐに変えてしまうというヒステリックな症状を示す。その結果、短期雇用となり、早い人事考課と昇進が必要になると指摘する。1960年には4,000人ほどしかいなかったMBA新規取得者が1980年には45,000人にもなったことも火に油を注ぐ結果となっているというのである[16]。

ところが、オオウチは米国企業の中にもタイプJと類似した特徴をもっている企業があることに気がつく。IBM、ヒューレット・パッカード、インテルなどの企業である。これらの企業は日本の真似をしたわけではなく、米国で独自の発展をしてきた企業なのである。そこでオオウチはこれをタイプZと呼び、このタイプZによる経営が米国においても可能であり、このことで生産性が左右されることを主張したのである[17]。

これに対して、オオウチと共同研究していたパスカルも、エイソス(Anthony G. Athos)との共著『ジャパニーズ・マネジメント』(The Art of Japanese Management, 1981)を同じ年に発表する。こうしてオオウチの『セオリーZ』は、翌1982年のピーターズ(Thomas J. Peters)=ウォーターマン(Robert H. Waterman, Jr.)の『エクセレント・カンパニー』(In Search of Excellence, 1982)、ディール(Terrence E. Deal)=ケネディー(Allen A. Kennedy)の『企業文化』(Corporate Cultures, 1982)といった日本企業を意識した一連の企業文化ものの先駆けとなったのである。

ただし、後者の2冊は、日本企業を見習えと主張したわけではないことには注意がいる。例えば、ディール=ケネディーの主張は米国企業はNCR, GE, IBM, P&G, 3Mといった米国の偉大な会社を作り上げたオリジナルの概念やアイデアに帰る必要があるというもので、1960年代後半からのM&Aブーム、コングロマリット・ブームが始まる前の米国の企業を見習えというものだった。そしてその頃の米国企業は出版当時の日本企業と同じ様な企業文化をもっていたのである。例えば、「マサチューセッツ工科大学を卒業したてのエンジニアの卵が、真新しい計算尺をもって、新調のスーツを着て、ゼネラル・エレクトリック社(GE)に初出社したときの話。出迎えた無愛想な年配の上司に、いきなりほうきを渡されて床を掃けと言われる。しばしぽかんと口を開けて突っ立っていたものの、新入社員ということもあり、言われた通りにしたけれど、あれは自分の人生でまたとない最良の教訓だった……。」(Deal & Kennedy, 1982, p.65 邦訳pp.107-108)というように。

しかし、オオウチの議論については、そのモデルを日本の経営に求めていることは明白である。オオウチやパスカルの著書の出現により、日本的経営の見直しの動きは新しい局面を迎えた。この時期のメイン・テーマはなんといっても生産性であり、その源泉として、当初は企業文化的なものが注目され、1980年代半ば頃からはより直接的に、自動車産業を中心とする日本企業の生産システムが注目を浴びることになる。それは、日本経済がバブル景気に浮かれていた1990年前後には最高潮に達する。

トヨタの生産方式に焦点を当てた門田安弘の『トヨタシステム』(Toyota Production System, 1983)は、数ヵ国語に翻訳され、読まれた。ここでトヨタ生産方式あるいはジャスト・イン・タイム生産システム(JIT生産方式)とは、必要な物を必要な量だけ必要な時に生産することで、過剰在庫や過剰な人件費を排除して、コストを低減させるシステムである。そのための手段として、後工程で使った部品を定期的に前工程に引き取りに行き、前工程は引き取られた量だけ生産するという「かんばん方式」がとられる。こうした生産システムであれば、文化とは異なり、日本以外の国でも導入可能なはずで、実際に、こうした生産方式を採用した日本の自動車メーカーの米国進出工場が成功をおさめている様子は、島田晴雄の『ヒューマンウェアの経済学』(1988)でも紹介された。

そして、こうした関心は、製造工程だけにとどまらず、自動車の製品開発プロセスにまで向けられる(Clark & Fujimoto, 1991)。1990年には、MITが中心になってそれまで5年間続けてきた自動車産業に関する大規模な国際研究プロジェクトの最終報告書が出される。世界の優れた自動車生産システムの主流はかつて米国が誇っていた大量生産方式ではなく、日本企業がとっている企画、製品開発、製造、さらには部品業者、販売業者に至るまでの無駄なく柔軟な「リーン(lean=痩せた)生産方式」に移行したと指摘するのである(Womack et al., 1990)。

また、こうした動きは生産システムだけに限ったことではない。雇用システムでも同様の動きが指摘されている。もともとドーア(1973)は、英国など先発先進国が市場志向型から日本的な組織志向型雇用システムへ移行していると仮説を出していた。つまり、雇用の期間と条件は、労働者の熟練が他の雇主から外部市場においていかなる対価を受け取るかということから影響される度合をますます弱めていき、各企業独自の相対的ランク付けの内的構造に適した比較的安定的な長期雇用の存在を予想するものへと移行するとしていたのである。

しかし出版当時(1973年)は、英国の学会でそのようなことを発表すると、「とんでもない」と退けられるのが普通だったという。ところが、やはり1980年代後半になると、事情はかなり変わってくる。当時、日本語版(1987年)に寄せられた「日本語版への序」によれば、英国では、

1992年にバブルが崩壊すると、経営環境や制度的制約の変化によって、日本的経営の要素として「三種の神器」にも数えられていた終身雇用と年功賃金はその存亡の瀬戸際に立たされていると論じられることが多くなってきた。具体的に言えば、本来、年功賃金であれば、昇給の続くはずの40歳代の管理職で、年収が頭打ちになったり、あるいは減収に追い込まれる可能性が出てきたり、あるいは終身雇用を標榜することをやめ、40歳代の管理職にまで早期退職勧奨を制度化する動きなどが、景気低迷の中で進行し、マスコミでしきりに取り上げられるようになってきたのである。

このマスコミ等で喧伝される「日本的経営の存亡の危機」説は、そのインパクトを利用して、日本的経営の内部構造を探る絶好の機会を提供してくれた。というのも、従来、終身雇用と年功賃金(それと企業別組合)をワン・セットにして、日本的経営の中心に据えた議論が多かったのだが、本当に両者が「日本的経営」という一つの実態の二つの側面なのかについては疑問があったからである。アベグレンの主張していたように、終身雇用、正確に言えば終身コミットメントこそが、日本的経営の本質で、年功賃金は別なのではないだろうか。だとすれば、終身雇用への態度と年功賃金への態度は、必ずしも連動していないはずである。

そこで、終身雇用と年功賃金がゆらぐ中での従業員側の態度を調べるため、1994年5月に実施された「高齢化時代に適合した人事管理モデルに関する調査」(これ以降「AGE94調査」と略称する; 翌1995年にも第2回調査が行われているが、調査項目が異なるので、ここでは取り上げない)のデータを使って、そのことを検証してみよう。このAGE94調査は『ダイヤモンド会社職員録上場会社版』に掲載されている役員・管理職約25万人のうち、40歳代のいわゆる団塊の世代とその前後の世代から、5,000人をランダム・サンプリングして、郵送法によって質問票の配布・回収を行ったものである。このうち1,519人から回答が得られた。回収率は30%ということになる。

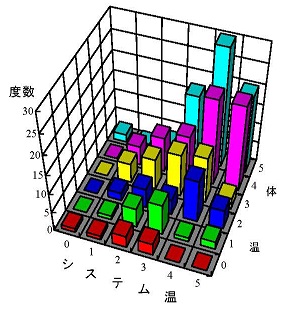

AGE94調査では、次の質問によって、百万円単位の「現在の年収」額と「転職しないかわりに受け入れる減収」率を聞いている。

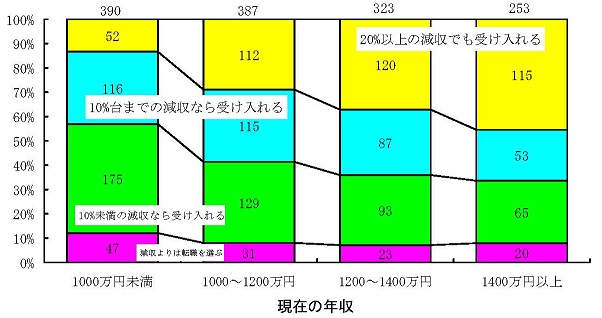

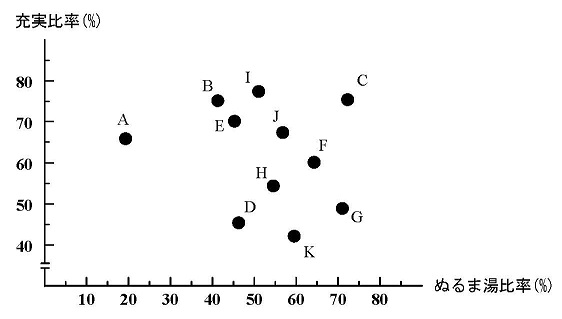

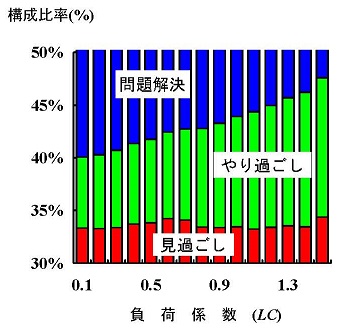

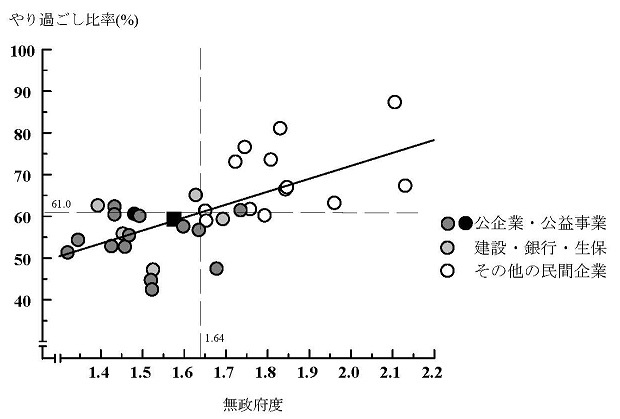

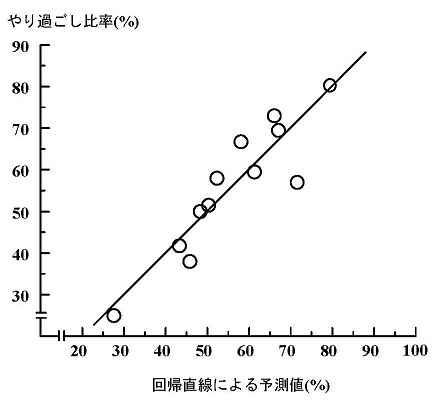

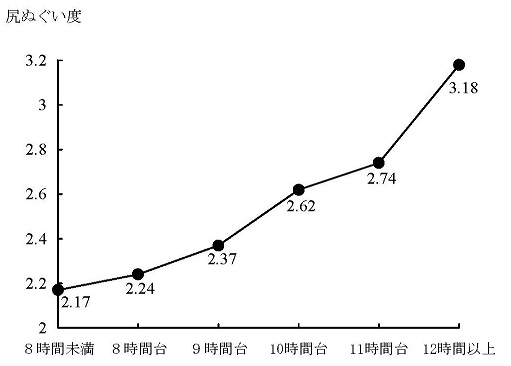

調査結果は図3.1に示されている。まず現在の年収にかかわりなく、ほぼ一定に10%前後の人が、減収よりは転職を選ぶとしていることが注目される。逆に言えば、転職よりも減収を選ぶ人がほぼ一定で90%前後いるということになる。つまり、90%程度の人は、賃金よりも雇用の安定を求めていたことになる。

図3.1 現在の年収と転職しないかわりに受け入れる減収率

(AGE94調査; Cramer's V=0.153, χ2=95.575, p<0.001)

そして、一見してわかるように、転職しないかわりに(=会社に残れる代わりに)20%以上の減収を受け入れる人の割合は、現在の年収が増えるにしたがって増えてくる。10%以上の減収を受け入れる人の割合で見てもこの傾向は同じで、現在の年収が1000万円未満の人では57%の人が10%以上の減収を受け入れないが、現在の年収が1400万円以上の人では、逆に66%の人が10%以上の減収を受け入れるとしていて、多数派が入れ代わる。すなわち、会社に残るという人は、年収が高いほどより大幅な減収を受け入れるが、年収が低いと大幅な減収を嫌がる傾向があり、給与の額に対する生活費保障給的な意識が強いことがわかる。

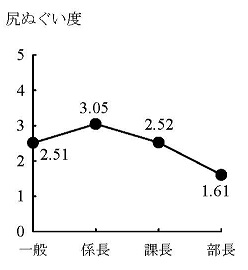

次に「早期退職勧奨への対応」について質問してみた。

表3.1でもわかるように、早期退職勧奨を断ることと、会社に残る代わりに10%以上の減収を受け入れることとは関係がなく、この両者の分類は無相関で、表3.1の四つのセルはほぼ4分の1ずつに均等に割られている。つまり、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動していないことになる。

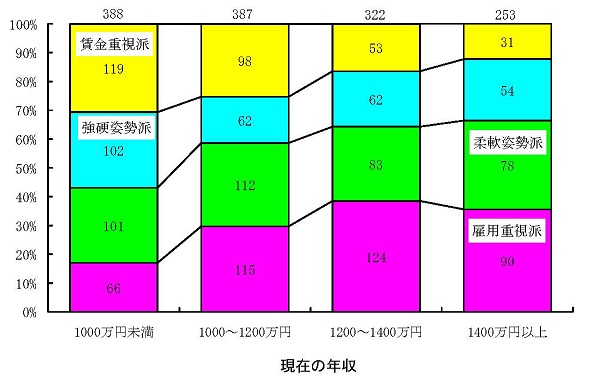

いま、表3.1の各セルに「柔軟姿勢派」「強硬姿勢派」「賃金重視派」「雇用重視派」というラベルをつけた上で、現在の年収階層別に分布を調べたのが図3.2である。この図で示されるように、現在の年収が増えるほど、「賃金重視派」が減り、「雇用重視派」が増えるという傾向があることがわかる。しかし、各年収階層別に、表3.1のようなクロス表を作ってみても、図3.2の下にも示されているように、早期退職勧奨を断ることと、会社に残る代わりに10%以上の減収を受け入れることとは、現在の年収1000〜1200万円の階層でやや負の相関が見られるもの、各年収階層別に見てもほぼ無相関なのである。つまり、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動していない。

ということは、現在の年収が減るほど「賃金重視派」が増えるという傾向は、もともと低収入の人が、これ以上収入が減っては暮らしていけないと考え、それならば金銭的な優遇措置で早期退職・転職に踏み切らざるをえないということを示しているといえよう。つまり、賃金が年功ベースで上昇し続けるという理由で年功賃金が重要視されていたわけではなかったのである。年齢に応じた生活費を保障するような賃金水準を維持することこそが重要なのである。したがって、日本の大企業では、経営環境が悪化した時に、従業員も労働組合もある程度、賃金や配属などでじっと我慢をしようという態度が現れるし(例えば、1996年秋に三井金属がべア廃止を打ち出したように)、企業側もまずは雇用保障をしようという判断につながるのである。

以上のことから、これまで終身雇用と年功賃金をワン・セットで日本的経営の柱に据える論調が多かったものの、実は、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動しておらず、両者は「日本的経営」という一つの事象の二つの側面というより、高度成長期にたまたま同時に観察されてきた別々の事象だったことになる。こうして、終身雇用と年功賃金をワン・セットにして考えるという呪縛から抜け出し、あくまでも、終身コミットメントを基本に考えると、重要なのは賃金が年功ベースで上昇し続けることではなく、年齢に応じた生活費を保障するような賃金水準を維持できるかどうかなのだということが、より明確になってくる。つまり、終身コミットメントの帰結は、年功賃金ではなく、生活費保障給なのである。このことは歴史的経緯としても確認できる。

表3.1 日本的経営の存亡に直面した対応の4モード(AGE94調査)

| 会社に残れるなら10%以 上の減収でも受け入れる | 早期退職勧奨への対応 | ||

|---|---|---|---|

| 受けてもよい | 断りたい | 計 | |

| 受け入れる | 柔軟姿勢派 380(27.64) | 雇用重視派 405(29.45) | 785( 57.09) |

| 受け入れない | 賃金重視派 305(22.18) | 強硬姿勢派 285(20.73) | 590( 42.91) |

| 計 | 685(49.82) | 690(50.18) | 1,375(100.00) |

図3.2 現在の年収と日本的経営の存亡に直面した対応の4モード(AGE94調査)

| Cramer's V | 0.066 | -0.118 | -0.058 | 0.095 |

| χ2 | 1.705 | 5.365 | 1.087 | 2.282 |

| p | 0.192 | 0.021 | 0.297 | 0.131 |

日本の大企業では、戦後直後の労働組合による「経営民主化」「身分制撤廃」運動の結果として、ホワイトカラーとブルーカラーの間に、基本的に同じ賃金制度が適用されるようになった。準戦時体制、戦時体制のもとで確立した大企業の賃金カーブは、戦後直後の生活給的賃金制度に受け継がれ、さらに春闘方式のもとで「年齢別生活費保障型」の賃金カーブが定着する。その結果、日本のブルーカラー労働者とホワイトカラーのスタッフとは、年齢・賃金プロフィール、勤続年数別構成、企業福祉費の割合等において、マクロ・データのレベルで近似することになるのである(小池, 1981)。

したがって、こうした傾向は賃金だけにとどまらなかったことになる。ドーアは産業化の進展につれて、人々の社会的な平等への欲求が強まり、日本の大企業では「英国ならばミドル・クラスの職員に限られている特権である年金や疾病手当のような付加給付、かなりの程度の雇用保障、家族生計費の出費増に応じた賃金の上昇などを、現場労働者にまで与えている」と日英間の雇用システムの違いを指摘している(Dore, 1973, p.264 邦訳p.293)。

ドーアが研究対象に選んだ日立製作所について、菅山(1995)をもとにして見てみよう。1920年に久原鉱業から独立した株式会社日立製作所は、1939年に至るまで、「社員」の規則と「職工」の規則が全く別立てであった。社員は新規学卒者の定期採用により採用され、すべて年給、月給の定額給で定期昇給する制度になっていた。1930年代の離職率は年平均3%程度と、ほとんどの者が永年勤続する現象が見られた。まさに「社員」は年功賃金で終身雇用だったのである。

しかし、職工は定額の日給をもらっている者も少数派で、多くは出来高払制度が適用されていた。定期昇給は期待できず、職長や現場の係員の恣意的な査定で昇給、昇進が決められることに対して、不平不満が強かったという。1930年代半ばに採用された「定傭工」のうち定期採用者は7%程度で、ほとんどは定期採用者ではなく、最初は「日雇工」として入所して、1年以内に定傭工となった者だった。日雇工の数は定傭工の約半数にのぼっていたという。しかし、1939年、日立工場では「職工」という呼称が「工員」に改められ、戦争経済の破綻が進む中で、生活程度を考慮しない出来高払制の不合理が指摘され、1940年には、標準的労働者のライフサイクルと能力曲線に基づき、単価請負から時間請負への切り換えが行われた。1943年には、固定給部分が設定され、日給の半額に相当する額が事実上の固定給部分となった。こうして、第二次世界大戦末期には、ブルーカラー労働者の賃金のホワイトカラー化はかなりの進展をみせたのである。

日本全体で見ると、労働組合は、終戦から1年半の間に約500万人、雇用労働者の4割を組織したが、1947年8月に実施された調査によれば、そのほとんどすべてが企業単位に組織されており、工員・職員一本の混合組合の比率が8割を超え、職長や係長にも、そして3分の1の組合では課長にまで組合員資格を与える「従業員組合」となっていた。日立工場でも、従業員の間では、工員層でも、優遇されている社員層でも、社員・工員の身分制度撤廃を望む声が強く、1946年5月には工員が組織する組合と社員が組織する組合が合併して「日立工場労働組合」が誕生する。1947年1月には、社工員の身分を撤廃し新たに所員とする協定が成立し、日立製作所の経営陣は身分制度の撤廃に同意する。

1947年5月には、年齢を重視する生活給的色彩の強い新基本給が労使間で合意され、これによってかつての社員・工員間の賃金格差は一挙に消滅した。それでも、直接現業職については基本給に対する加給の比率が高かったが、実績においてあまり大幅には変動せず、能率給はインセンティブ・システムとしては有効に機能しなかった。

このことは他の企業でも同様で、日経連が能率給制度の宣伝に努めたにもかかわらず、製造業で能率給制度を適用されている労働者の比率は1950年の46%から、1965年には17%にまで大幅に低下する。こうして、ホワイトカラーとブルーカラーの間に、実質的にも同じ賃金制度が適用されるようになったのである。そして、1960年代に入ると、日本経済の高度成長に伴う深刻な労働力不足と高校進学率の急速な伸びで、企業はそれまで下級のホワイトカラー職として雇っていた高卒を現場労働者として採用するようになった。このことで、高卒者に対してとっていた定期採用方式が、ブルーカラー労働者に対しても見られるようになり、ブルーカラー労働者の雇用制度面でのホワイトカラー化はほぼ完成を見ることになる。こうして、生活費保障型賃金が、ホワイトカラー、ブルーカラーを問わず、日本企業に定着するのである。

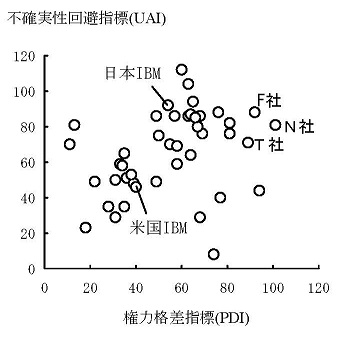

ところで、こうした終身コミットメントは、本当に日本企業にとってある程度共通の特徴なのであろうか。仮にそうだとして、それは日本国内だけでの特徴なのだろうか、それとも多国籍企業としての日本企業の企業文化の特徴なのだろうか。そこでここでは、1970年前後に行われた調査をもとにして、1980年に発表され、多国籍企業の文化的側面の研究として先駆け的な存在となったホフステッド(Geert H. Hofstede)の研究をとりあげる。さらに独自の最新データを使って日本企業3社の企業文化との比較も行ってみよう。

ホフステッドの『経営文化の国際比較』(Culture's Consequences, 1980)は、多国籍企業における文化の国際比較を40ヶ国にわたって行なったという点で注目すべき研究である。そこでさっそく、ホフステッドの行なったIBMを対象としたといわれる調査の概要をまとめておこう(Hofstede, 1980, ch.2)。ホフステッドの調査は1967〜1973年に行われたもので、66ヶ国、延べ約117,000人からデータが集められたという。調査は第1次調査と第2次調査とからなり、表3.2のようなスケジュールで行われた。

表3.2 ホフステッドの調査の概要(Hofstede, 1980, ch.2)

| 第1次調査 | (1967〜1970年、53ヶ国(18ヶ国語)、約6万人) |

|---|---|

| 1967年6月 | 製品開発部門(6ヶ国(5ヶ国語)) |

| 1967年11月 | アジア、ラテン・アメリカ、太平洋諸国の全社員(26ヶ国(4ヶ国語)) |

| 1968〜69年 | ヨーロッパ、中東諸国の全営業・管理部門 |

| 1970年 | 全製造工場(13ヶ国) |

| 第2次調査 | (1971〜1974年、66ヶ国(18ヶ国語)、約6万人*) |

| 1971年 | 製品開発部門の再調査……古い項目と新しい項目からなる過渡的な調査票 |

| 1971〜73年 | 営業・管理部門の再調査…新しい調査票 |

| 第1回 1967〜1969年 31,218人 | |

| 第2回 1971〜1973年 40,997人 |

第1次調査のうち、1967年6月の調査データはそれ以後の調査とは異なる質問が非常に多かったので用いられなかった。第1次調査の結果、新しい調査票が作られた。新調査票はすべての第2次調査で用いられる60問の中核的質問(A1〜A60)と、使用が推薦される66問のオプション質問(B1〜B66)とから構成されていたとされる。

第1次・第2次調査のデータのうち、国間の比較のための国別得点は、営業部門、管理部門のデータが用いられ、製品開発部門、製造部門のデータは用いられなかった。したがって、具体的に特定すれば、国間比較に用いられたのは、表3.2のうち網掛け部分の調査で収集されたデータということになる。

職種カテゴリーのいくつかで欠けているデータは、他の職種カテゴリーから推測したとされる。1回だけ欠けている場合には、第1次・第2次の2回の調査の間にその国の他の職種で生じた平均の変化を用いて推測し、2回とも欠けている場合には、全世界データでの職種間差異で修正した上で、その国の他の職種のデータから推測されているという。この結果、39ヶ国のデータが利用可能となり、うち30ヶ国が第1次・第2次と調査を2回実施した国である。これにIBMの支社ではないが、旧ユーゴスラビアで他の製品とともにIBM製品の販売・サービスをしている労働者自主管理の輸出入組織のデータが1971年に得られたので、この旧ユーゴスラビアを40番目の国として加えている。

こうして第1次調査から1967〜1969年にかけて集められた31,218人分のデータ、第2次調査から1971〜1973年にかけて集められた40,997人分のデータが分析に用いられたことになる。つまり、ホフステッドの分析は1967年〜1973年に行われた40ヶ国のIBMの営業部門、管理部門の延べ72,215人の回答をもとにして行われたということになる。

分析には、第1次・第2次の2回の調査で比較的安定していたスピアマンの順位相関係数ρ>0.5の質問が使用されたが、ρ≦0.35 の該当5問は除き、0.39≦ρ≦0.49 の該当5問は当分残すことにして分析が始められる(うち2問は後で除かれた)。

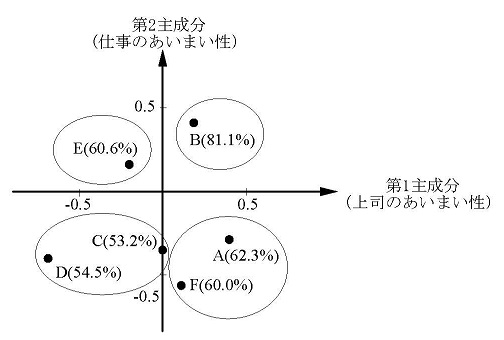

ホフステッドによって、IBMデータに現れたとされる国民文化の四つの次元、(a)権力格差、(b)不確実性の回避、(c)個人主義化、(d)男性化、が具体的にどのように調査され計算されたものかを順に見ていくことにしよう。ただし、このうち(c)(d)については、指標の具体的な算出方法がブラック・ボックスで(高橋, 1995b, ch.5)、(3)節で取り上げる独自の調査にも使われなかったので、ここではふれない。

権力格差とは、上司と部下の間の権力格差のことで、「上司が部下の行動を規定することができる程度と部下が上司の行動を規定することができる程度との差である」と定義されている(Hofstede, 1984, p.72 邦訳p.78)。実際の分析では、

がそれぞれ大きいほど大きな値をとるようになっている権力格差指標(power distance index; PDI)が用いられる。

権力格差指標PDIは値が大きいほど権力格差が大きいとされ、具体的には、定数項135でレンジを調整して、次のように算出される。

| PDI=135−25 | ×B46(平均) | −A54(3の%) | +A55(1+2の%) |

| しりごみ | 相談的管理者 を選好する% | 上司を独裁的か説 得的と知覚する% |

実際の値は 11≦PDI≦94 であったが、理論的には -90≦PDI≦210 の値をとりうることになる。またPDIは職種によって非常に異なり、教育レベル、地位レベルの低い職種ほどPDIは高くなる傾向がある(決定係数 R2=0.88)。PDI算出のもとになっている質問項目は次のとおり[19]。

A54 & A55. ここに次のような4人の異なるタイプの管理者がいます。この文章をよく読んで、質問に答えてください。

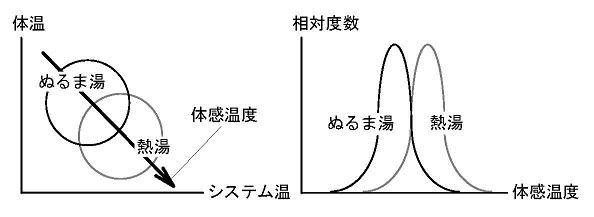

不確実性の回避については、

がそれぞれ大きいほど大きな値をとるようになっている不確実性回避指標(uncertainty avoidance index; UAI)が用いられている。このうち3でストレスが取り上げられるのは、不確実性を回避する二つの方法である1、2との間に、不安水準と安全への欲求とを挟んで次のような関係があるためとされている。

こうして求められた不確実性回避指標UAIの値が大きいほど、不確実性回避の傾向が強いとされ、具体的には、定数項300でレンジを調整して、次のように算出されている。

| UAI=300 | −30×B60(平均) | −A43(1+2の%) | −40×A37(平均) |

| 規則への志向性 | 長くてあと5年し か勤務しない% | 仕事で神経質、緊張 |

実際の値は 8≦UAI≦112 であったが、理論的には -150≦UAI≦230 の値をとりうることになる。UAIは回答者の平均年齢との間に相関があった。算出のもとになっている質問項目は不確実性を回避する二つの方法である規則への志向性(質問B60)と雇用の安定性(質問A43)、そしてこの2変数と関連のあるストレス(質問A37)についての質問項目で、次のとおり。

ディール=ケネディーに言わせると、文化がいかにして人々を結び付け、日々の生活に意味と目的を与えているのかについて、先人の教訓を学び直す必要がある。米国企業の創立者達は強い文化(strong culture)が成功をもたらすと信じていた。従業員が生活の不安を感じることなく、それゆえ事業の成功に必要な仕事ができるような環境つまり事実上の文化を社内に作り出すことが自分達の役割であると考えていた。これら初期のリーダーたちの教訓は社内で代々の経営者に受け継がれ、彼らが注意深く築き、育んだ文化が、景気の浮沈を乗り越えて、組織を維持してきたというのである(Deal & Kennedy, 1982, p.5 邦訳pp.16-17)。

ホフステッドのいう4指標のようなものが、仮に何らかの意味で文化を見る指標として有効であるならば、これらの指標が40ヶ国でどの程度の値の散らばり、分散になるかを見ることで、まさにディール=ケネディーの言う「企業文化の強さ」を測定することができるのかもしれない。あるいは逆に、ある国の中で、いくつかの企業でこれらの指標の値の散らばり、分散がどの程度であるのかを見ることで、国民文化の強さを見ることもできるのかもしれない。そこで、その後者の試みを次に見てみることにしよう。

ホフステッドのIBM調査との比較を目的として、1996年1月から3月にかけて、コンピュータの分野で日本を代表する大手電機メーカーF社、N社、T社の3社でIT96 (Information Technology 1996)調査が行われた(高橋, 1997b, ch.1)。対象は各社の情報処理部門及び各社が日本国内にもっている情報処理関連子会社に所属する情報処理技術者である。調査は質問調査票を用い、留置法によって行われた。調査対象になっている情報処理技術者とは具体的には、次のような職種についている者である。

これら以外の職種に就いている者からの調査票も若干名から回収されたが、集計、分析からは除外されている。

調査対象に情報処理関連子会社の従業員まで含めたのは、日本のコンピュータ・メーカーは、そのソフトウェア開発のかなりの部分を本体から分離して子会社や関連会社に切り出しているためであり、実際F社、N社の場合には、会社本体で実際に情報処理技術に携わっている者の数は驚くほど少なくなっている。またIBM調査では多国籍企業としてのIBM全体を調査対象としているために、米国本国を除いては、現地法人すなわち現地子会社が調査対象であったことを考えると、子会社を含めることは、比較の際にはむしろ適切に思われる。