本書は日本企業の「ぬるま湯的体質」の解明に挑戦している。この純和風な上にあいまいな概念との悪戦苦闘の中で、「変化性向」という概念を創り出した。変化性向とは、現状を打破し変化をもたらそうとする傾向を指している。人の側の変化性向と経営・組織の側の変化性向を考えることで、どうやらぬるま湯感と職務満足感の発生メカニズムを体系的に説明し、かつ測定する道を探り当てたような感触を今はもっている。

しかし、一つの問題をある程度解決すると今度は別の問題という具合に、新しい問題が次々と浮び上がってきてしまう。最初の問題である「日本企業の中でぬるま湯感はどうして生じるのか?」から始まって、「なぜぬるま湯的体質が企業から問題視されるのか?」「ぬるま湯感を他の要因から予測できないか?」あるいは、ぬるま湯感と職務満足感が共存しているということがわかっているが、「職務満足はどこから来て、なぜぬるま湯感と共存しうるのか?」「ぬるま湯的体質と生産性、職務遂行とはどんな関係にあるのか?」そして、こうした問題に逐一答えていく中で、当初は黒子的存在であった個人の変化性向の重要性が次第に浮き彫りになってくる。個人の変化性向を考えることで、色々な経営現象に説明が付けられるのである。それでは、その「個人の変化性向が企業によってかなり異なるのはなぜか?」

こうした一連の研究課題に対して、本書の第1〜6章がそれぞれ当てられている。第6章冒頭で、こうした内容を「変化性向の枠組み」としてまとめ、要約しているので、本書の全体像を確認、整理するために、あるいは手短に知るためには便利であろう。結果的に、「ぬるま湯的体質」というきわめて日本的なイシューの解明にも、経営学というディシプリンの主要な知見を総動員することになりそうな気配である。

このように、新しい研究課題に次々とぶつかるたびに、理論を考え、調査を企画、実施し、データによって仮説を検証するという作業を5年間繰り返してきた。この間に本書が直接利用している分だけでも「組織活性化のための従業員意識調査」としてのべ44社、4,194人分のデータが集められた。その概要については巻末付録にもまとめてある。その他にも、予備調査として行なったものや、一連の「組織活性化のための従業員意識調査」とは別の機会に行なったヒアリング調査などもあったが、調査手順の違いなどもあって、それらについてはほんの一部しか触れていない。

本書は調査データで検証しながら議論を進めるために、常識的に理解可能な範囲での統計的手法はどうしても使用せざるをえない。しかし多変量解析手法を必要とするような分析は、すべて各章の付録に押し込めたので、読者がその部分を読み飛ばしたとしても本書の理解に差し支えないはずである。本書は基本的には統計学の知識がなくても理解できるようになっている。

それでもその常識的に理解可能な範囲での統計分析をよりしっかり理解したいという読者は、手元にあるごく初歩的な統計学テキスト、あるいは拙著『経営統計入門−SASによる組織分析−』東京大学出版会を参照してほしい。同書は「組織活性化のための従業員意識調査」を例として、実際の調査の仕方も含めて、統計的な分析の基礎を懇切丁寧に解説している。統計パッケージSASを用いた集計・分析も初心者向けに詳述してあるので、本書にあるような調査を実際に自分でやってみたいという読者にも大いに参考になろう。

なお、本書はもともと既発表の論文をまとめる形で書き始められたが、結果的には大幅な書き直しのために、ほとんど原形をとどめないようになってしまった。そのため、対応関係もすっきりしないが、一応、読者の便宜を図って巻末の参考文献リストでの初出年をあげておくと:第1章(1989c)(1990b)、第2章(1990a)(1992b)、第3章(1992c)、第4・5章(1990c)、第6章(1992a)、ということになろうか。

本書がもとにしている調査データの収集の機会と場を与えてくれた財団法人日本生産性本部経営アカデミーにはこの場をお借りして御礼を申し上げたい。特に同本部の新井一夫氏には一連の調査のはじめから親身になって協力していただいた。また本書は原稿の段階で、同本部の経営アカデミーで行なわれた実際の企業人を相手とした講義で何度かテキストとして使用しているし、筆者の勤務する東京大学教養学部教養学科及び同大学院総合文化研究科の授業や非常勤講師を勤める筑波大学大学院経営政策科学研究科の授業でもその原稿を教材として使用してきた。いずれの機会でも授業に参加してくれた皆さんからは貴重な質問、意見を聞くことができたことを感謝したい。本書1冊でどの程度それにこたえられたであろうか。そして東洋経済新報社の足達堅三氏には、編集、校正のみならず、本書の内容を的確に理解された上で、執筆上のヒントまで与えていただいたことに感謝申し上げたい。

最後になるが、本書の執筆のために、夏休みの予定の大半をあきらめてくれた妻敦子と息子伸之に心から感謝したい。

1992年11月

高橋伸夫

本書は純和風の概念である「ぬるま湯的体質」の解明に挑戦している。この問題はやがて、企業業績や職務満足、職務遂行、さらには組織の成り立ちそのものといった組織と経営の問題にも深く広くかかわりをもってくることになるが、この章ではとりあえず、「組織の活性化していない状態」の典型として、日本企業の「ぬるま湯的体質」について探ることにしよう。ぬるま湯の現象はどのような状態のとき発生しているのだろうか? そして、ぬるま湯的体質は組織の活性化にどのような意味をもっているのだろうか?

こうした問題を解明するために、1987年〜1991年の5年間に5回の「組織活性化のための従業員意識調査」を行ない、のべ44社、4,194人分の質問票調査のデータが分析されてきた(詳しくは巻末の付録Aを参照されたい)。こうした一連の調査と分析作業が進められてきた結果、ぬるま湯感と活性化の関係を「変化性向」の概念を基にして体系的に説明するための枠組みが考え出された。この章は、その枠組みを提示し、それを調査データに基づいて検証することを目的としている。なお、この章では、ぬるま湯的体質の解明のために、1987年に実施された調査(以下「1987年調査」と略記)、1988年に実施された調査(以下「1988年調査」と略記)の2回の調査結果を取り上げているが、そのうち1987年調査ではA社〜K社、1988年調査ではA社〜H社と独立別個にラベルを付けることにする。

「ぬるま湯」現象とはどういった組織現象、特に職場内や個人の意欲上の現象を表しているのであろうか。また、ぬるま湯感と職務満足等との間にはどのような関係があるのだろうか。企業のぬるま湯的体質は、組織の活性化していない状態の典型であると、とりあえずは考えているが、本当に、そう考えてしまってよいのであろうか。こうした一連の問題意識に基づいて、ぬるま湯感についての事実発見を主目的として、1987年調査が企画された。

1987年調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1987年度の参加者の所属企業11社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。

第1段階のヒアリング調査では、1987年6月12・13の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの11人と筆者の計12人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、ぬるま湯現象を典型とする組織の不活性状態を表していると思われる職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、「個人の仕事に対する姿勢に関する」25の質問項目と、「職場に関する」25の質問項目の計50項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。

調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場を構成する正社員に対して、原則として、全数調査を行った。(全数調査の意味、意義、あるいは標本調査ではなく全数調査を行なう理由については、統計学の解説になってしまうので、本書では省略する。興味のある読者は、高橋(1992d, ch.1; ch.6)に解説されているので、それを参照されたい。本書で取り上げられている5回の「組織活性化のための従業員意識調査」はいずれも全数調査である。なお本書では、全数調査では本来意味のない有意性検定の結果を併記するようにしているが、これは判断材料となりうる数字については貪欲でありたいという姿勢の現れと理解されたい。)

各社において選ばれた職場数は1ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数にも25人から154人まで開きがあるが、総職場数は39ヶ所、総調査対象者数は690人、職場当りの平均調査対象者数は17.7人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた11社690人に対して、1987年8月26日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月7日(月曜日)までに回収するという形のいわゆる留置法で質問票調査が行われた。その結果、580人から質問調査票が回収できた。回収率は84.1%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。

使用した質問調査票は、ぬるま湯現象を典型とする組織の活性化していない状態を表すと思われる、もしくは、逆に活性化した状態を表すと思われる前述の計50のYes-No形式の質問項目の他に、個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。

そこで、この1987年調査のデータを基にして、ぬるま湯現象について考察していくことにしよう。ぬるま湯現象を典型とする組織の活性化していない状態を表すと思われる前述の50のYes-No形式の質問項目のうち、ぬるま湯感についての、いわば鍵となる質問:

Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。について最初にみてみよう。この質問に対しては、55.4% (316人)がYes、44.6% (254人)がNoと答えている。つまり、調査対象となった人のほぼ半数がぬるま湯感を感じていることになる。

ぬるま湯感を感じているかどうかというこの質問Q1については、会社別には「統計的に意味のある」(以下これを単に「有意な」ということにする)相関が見られたが、性別、年齢階層別、既婚・未婚別、学歴別、職種別、職位別には有意な相関は見られなかった。また、このぬるま湯感と他の質問項目との間の相関係数をみてみると、「職場に関する」質問項目との相関が高いが、「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問項目との相関が全般的に低いという特徴のあることもわかった。このことから、ぬるま湯感は、その人の個人的特性というよりも、会社・職場の特性との関係が深いということがわかった。

しかし、いかに「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問とはいえ、組織の不活性状態を表すと考えていた質問項目との間で相関があまりないということは、組織の不活性状態の代表的な現象としてぬるま湯現象を位置付けることに対して疑問を抱かせる。少なくとも「典型的」とはいえないのではないだろうか。

この疑問は、調査の第1段階のヒアリングで、組織のメンバーの活性化の重要な指標と見ていた職務満足に関するYes-No形式の質問:

Q2. 自分の仕事に充実感を感じている。との相関をみていくと、よりはっきりしてくる。この質問に対し、62.0% (355人)の人がYes、38.0% (218人)の人がNoと答え、ほぼ6割の人が仕事に充実感を感じていると答えている。しかし、この仕事の充実感はぬるま湯感とは異なり、会社別に有意な相関があるだけではなく、性別にみれば男性の方が、年齢階層別にみれば高い年齢階層の方が、既婚・未婚別にみれば既婚者の方が、学歴別にみれば高学歴の方が、職位別にみれば高い地位の方が、より仕事の充実感を感じているという有意な相関がみられるのである。しかも、この仕事の充実感は、「職場に関する」質問項目、「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問項目との相関がともに高いという特徴のあることもわかった。つまり、われわれが調査開始当時に抱いていた活性化のイメージとかなりよく合っているということがわかったのである。

実は、この充実感についての質問Q2は、ぬるま湯感と有意な相関のあった、数少ない個人の仕事に対する姿勢に関する質問の一つで、なおかつその中では一番相関係数の大きいものだったのである。しかし、クロス表の形で示すと表1.1のようになり、ぬるま湯感と仕事の充実感の間には有意な負の相関関係があるものの、仕事に充実感を感じている人のほぼ半数がぬるま湯感も同時に感じており、仕事の充実感とぬるま湯感との間にはかなりの重なりが存在していることもわかる。(クロス表の詳しい見方、及び相関係数の一種であるCramer's V、独立性のχ2検定については、高橋(1992d, ch.5)を参照されたい。ここではそうした予備知識がなくても、素直に表1.1を読んでもらえばいい。なお、Cramer's V いわゆる V 係数は、本来、非負であるが、ここで適用されている2×2クロス表では、負の相関があるときには、慣習的にマイナスの符号を付けることが多い。したがって、このとき量的データで一般に用いられる相関係数(Pearsonの積率相関係数)とも等しい値をとることになる。本書も、2×2クロス表については、この慣習にしたがうことにする。)

表1.1 ぬるま湯感と充実感(1987年調査)

| Q2. 自分の仕事 に充実感を感じ ている。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま 湯」だと感じることがある。 | ||

|---|---|---|---|

| Yes | No | 計 | |

| Yes | 175 (49.9) | 176 (50.1) | 351 (100.0) |

| No | 138 (64.2) | 77 (35.8) | 215 (100.0) |

| 計 | 313 | 253 | 566 |

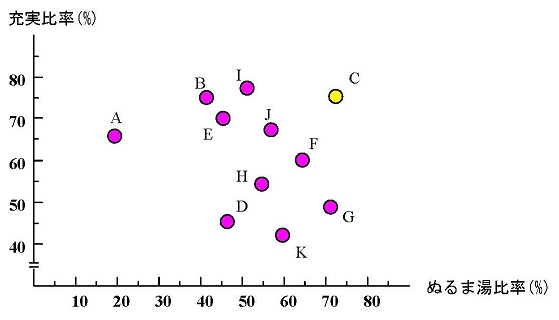

しかも、会社別に、ぬるま湯感を感じている比率と、仕事の充実感を感じている比率を求め、会社をプロットしてみると、図1.1が得られ、この両者の間には、全体的にはやはり負の相関関係があるものの、C社については、こうした傾向からはずれる特性を示していることがわかった。このC社は、71.7%がぬるま湯だと感じていて、その比率は11社中もっとも高くなっているが、一方、仕事に充実感を感じている者も72.9%もいて、この比率も11社中3番目に高い会社なのである。つまり、C社においては、まさに仕事の充実感とぬるま湯感が共存していることになる。

図1.1 会社別ぬるま湯感・充実感散布図(1987年調査)

このように述べると、C社だけが特殊な会社であるかのような印象を与えかねないが、実は同様の散布図に、会社ではなく、今度は職場をプロットしてみると、なんのことはない、ぬるま湯感と仕事の充実感の共存する職場が、C社に限らず、かなり存在していることもわかっている。つまり、表1.1の示す通りに、ぬるま湯感と仕事の充実感とが共存していることは、ごくありふれた現象だったのである。このことが偶然の産物ではなかったことは、後の調査でもほとんど同じ結果が得られたことで確認されている(第4章の表4.1を見られたい)。

以上の調査結果から、ぬるま湯現象を組織の不活性状態における典型的現象として単純に割り切って考えることは、かえって不自然に思われる。つまり、ぬるま湯現象とはどういう現象であるのかを、安易に組織の不活性状態や、職務不満足の状態と結び付けてしまわずに、きちんとした枠組みに基づいて相互に関係づけを行った上で説明する必要が出てきたのである。(なおここでは、「職務満足感」と「仕事の充実感」とを区別せずに用いて記述しているが、本質的にはやや問題があるかもしれない。しかし、職務満足は多元的概念で、しかも、それがどんな次元から構成されているのかについては、多くの研究者の間で必ずしも意見の一致はないとされている(坂下, 1985, p.140)こともあり、ここでは、とりあえず質問Q2で職務満足を測定することにする。もっとも第4章の4.1節でも明らかになるように、本質的にはともかく、実際上にはほとんど問題はないといってよい。)

そこで、原点に戻って考えてみることにしよう。職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じるということはどういう現象なのであろうか。岩波書店の『広辞苑』第3版(1983)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす。」とされている。さらに、小学館の『国語大辞典』(1981)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。ぬるみ。びおんとう。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「安楽な現状に甘んじて呑気に過ごす。」とされている。

それでは、風呂のアナロジーで考えるときに、職場のぬるま湯感を表す際の「温度」とは何を意味しているのだろうか。またそれは何によって測定できるものなのだろうか。この研究では、そのヒントを「ぬるまゆにつかる」の意味の中に求めた。つまり、現状に甘んじることなく変化を求める傾向、現状を打破して変化しようとする傾向、これを変化性向(propensity to change)と呼び、ここでは、組織としての変化性向をまず考え、変化性向が大きければ、「温度」が高く、熱いと感じ、逆に、変化性向が小さければ、「温度」が低く、ぬるいと感じると考えるのである。

そこで、前述の50の質問項目のうち、データ分析の結果等も参考にしながら、基本的には論理的に考えて、組織のシステムとしての変化性向を表すものと考えられる「あなたの職場に関する」質問のなかから、次の五つの質問を選び出した:

S1. 仕事上の個人の業績、貢献の高い人は、昇進、昇格あるいは昇給などを確実に果たしている。

S2. 仕事上の前向きの失敗は問わないと言う雰囲気がある。

S3. 職場の上司は、その上の上司を動かす力があると思う。

S4. 今までの仕事の進め方は、今後、変わりそうにない。(−)

S5. 年次さえ来れば、ある程度まで昇進できると皆思っている。(−)

この五つの質問のうち、S1、S2、S3については、Yesと答えた方が、変化性向が大きいと考えられる。他方、S4、S5については(−)でも示してあるように、逆にNoと答えた方が、変化性向が大きいと考えられる。そこで、この五つの質問に対する回答を、S1、S2、S3についてはYesと答えた比率、S4、S5についてはNoと答えた比率について会社別にまとめると、表1.2が得られる。この表からもわかるように、この五つの質問については、いずれも会社別のクロス表に1%水準、もしくは0.1%水準で有意な関連がみられた。

表1.2 システムの変化性向とシステム温(1987年調査)

| 会社 | N | S1 1. YES | S2 1. YES | S3 1. YES | S4 2. NO | S5 2. NO | システム温 SINDEX |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. A社 | 19 | 89.47 | 84.21 | 84.21 | 52.63 | 89.47 | 4.00 |

| 2. B社 | 27 | 37.04 | 85.19 | 55.56 | 66.67 | 74.07 | 3.19 |

| 3. C社 | 55 | 63.64 | 56.36 | 63.64 | 43.64 | 45.45 | 2.73 |

| 4. D社 | 18 | 66.67 | 61.11 | 50.00 | 5.56 | 66.67 | 2.50 |

| 5. E社 | 96 | 68.75 | 81.25 | 80.21 | 62.50 | 79.17 | 3.72 |

| 6. F社 | 78 | 37.18 | 64.10 | 65.38 | 41.03 | 28.21 | 2.36 |

| 7. G社 | 65 | 60.00 | 70.77 | 61.54 | 44.62 | 49.23 | 2.86 |

| 8. H社 | 53 | 69.81 | 75.47 | 60.38 | 47.17 | 39.62 | 2.92 |

| 9. I社 | 26 | 53.85 | 92.31 | 92.31 | 88.46 | 65.38 | 3.92 |

| 10. J社 | 40 | 45.00 | 82.50 | 82.50 | 57.50 | 47.50 | 3.15 |

| 11. K社 | 48 | 52.08 | 68.75 | 39.58 | 58.33 | 62.50 | 2.81 |

| 全体 | 525 | 57.52 | 73.33 | 66.86 | 52.00 | 55.43 | 3.05 |

| χ2 | 38.93*** | 26.40** | 44.47*** | 44.45*** | 70.55*** | F =8.80*** | |

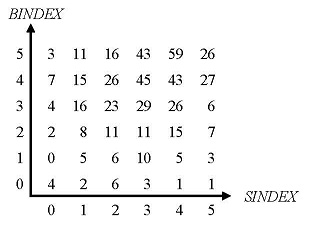

この五つの質問を基にして、各個人について、S1、S2、S3についてはYesならば1点、Noならば0点を与え、S4、S5についてはYesならば0点、Noならば1点を与える。このように、二つのカテゴリーのうちどちらかに属することを0か1で表すように定義した変数をダミー変数と呼ぶが、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点をSINDEXと定義し、これをシステム温(system temperature)と呼び、これによって、組織のシステムとしての変化性向をみることにした。

システム温は本来、組織のメンバーがつかっている湯の温度を表しているものであるが、湯温という用語を用いると、システムの温度ではなく、回答者の周囲の人々の温度を表しているかのような誤解を与えるので、ここではあえてシステム温という用語を用いることにする。システム温は0、1、2、3、4、5の値をとることになる。

そこで、前述の質問Q1で、職場の雰囲気をぬるま湯と感じている人を「ぬるま湯」群と呼び、そうではない人を「非ぬるま湯」群と呼ぶことにしよう。このシステム温とぬるま湯感の関係をみるために、両群の間で、システム温についての平均値の差の検定を行ってみた。(平均値の差の検定について詳しくは、高橋(1992d, ch.3)を参照のこと。ここでは2群の平均値の間に差があったとき、それが統計的に意味のある「有意な」差であるか、それとも統計的にはよく起こりうる誤差の範囲内の無意味な差であるのかを調べる手法であると理解されたい。) すると、全体での平均は3.05であったが(N =525)、予想通り、「ぬるま湯」群のシステム温の方が2.72 (N =292)と、「非ぬるま湯群」の3.46 (N =233)よりも0.1%水準で有意に低く(t =−6.61)、システム温が低いことが確かめられたのである。

以上のことから、システム温によって、個人のぬるま湯感を説明する試みは、有望そうである。それでは、このシステム温を使うことで、会社別にみたときのぬるま湯感を説明できるであろうか。つまり企業のぬるま湯的体質を説明することができるであろうか。会社別のシステム温については、既に、表1.2に示してあるが、各社のシステム温の平均には0.1%水準で有意な差がみられるものの、11社中で最高の71.7%の人がぬるま湯感を感じている前述のC社のシステム温が、この表1.2では2.73になっていて、確かに全体の平均よりは低くなっているものの、システム温が特に低いというわけではない。したがって、ぬるま湯感を説明するためには、システム温だけではまだ不十分と考えた方が良いようである。また組織のシステム的側面に着目するだけでは、C社のような職務満足の高い会社で、なぜぬるま湯感が強いのかを説明することができないということも明らかである。そこで、ぬるま湯感を説明するための新たな枠組みが必要となるのである。

組織のシステムの変化性向であるシステム温だけを基にしてぬるま湯感を説明することは、C社のようなケースには不十分であるということがわかった。それでは、その代わりにどのような説明が考えられるだろうか。そこでC社のもつ特徴について、もう一度思い起こしてみよう。C社は71.7%がぬるま湯と感じていて、ぬるま湯感が11社中で最も高かった一方で、仕事に充実感を感じているものも72.9%と11社中3番目に高かった会社である。そのことを考え合わせると、ぬるま湯感には、単に、組織のシステム側の要因だけではなく、人の側にも原因がありそうである。そこで、次のように考え、仮説を立ててみることにしよう。

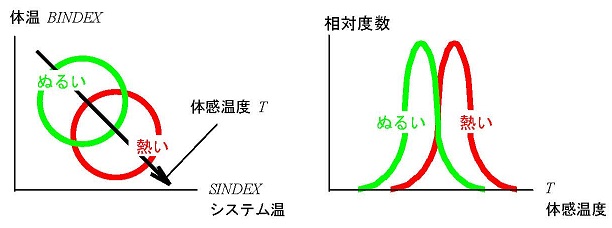

生物としての人間の体温は、誰でも約36〜37℃でほぼ一定している。だから、システム温という湯の温度を考えて、ぬるま湯感を説明することを自然に思いついたのである。しかし、組織人としての人間の体温は、果して、誰でも、いつでも一定なのであろうか。つまり、C社のメンバーのような仕事の充実感の高い人は、実は組織人としての体温も高いのではないだろうか。そして、「ぬるい」と感じるか「熱い」と感じるかということは、組織人としての体温をベースとした体感温度の問題なのではないだろうか。

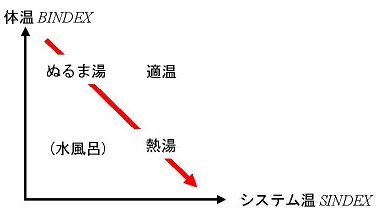

ここで「体温」とは、組織のメンバーの組織人としての変化性向であり、組織のメンバーが現状を打破して、変化をもたらそうとする意欲がどの程度あるのかを表す指数と考えられる。一方、「システム温」とは、既に定義したように、組織のシステムとしての変化性向であり、組織のシステムがメンバーの変化を受け止め、あるいは促す仕組み、制度にどの程度なっているのかを表す指数であった。そこで、組織人としての変化性向として BINDEX を定義し、これを体温(body temperature)と呼び、この体温とシステム温との温度差で、ぬるま湯感を説明することを考えよう。つまり、思いきって単純化をして、体感温度を

のように定義し、ぬるま湯感がこの「体感温度」(effective temperature または bodily sensation temperature)によって説明できると考え、次のような仮説を立てる。

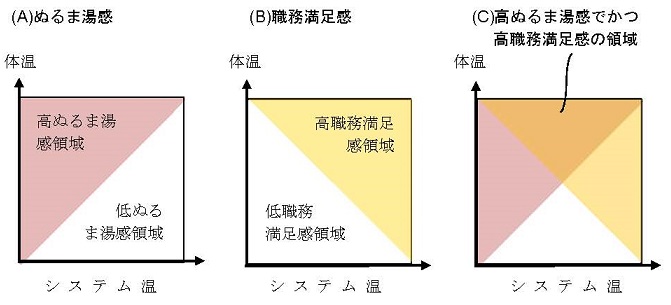

仮説1 (体感温度仮説). 職場の雰囲気をぬるいと感じる人の方が、熱いと感じる人よりも体感温度が低く、ぬるいと感じる人と熱いと感じる人の分布は、図1.2のようになる。図1.2 体感温度仮説

(A)システム温・体温と体感温度 (B)体感温度による相対度数折れ線

実は、ここで用いる体感温度算出式は、システム温と体温が「同一単位」で測定されているということを暗黙のうちに前提としているが、この前提については、章末付録において、多変量解析によるデータの分析によって、吟味が行われることになる。興味のある読者は章末付録を読むとわかるが、多変量解析を用いた吟味の結果、こうした前提が置いてあっても、実際上は問題がないということがわかっている。そこでここでは、調査データを基にして、この体感温度仮説を検証することを考えてみよう。

体感温度仮説を検証するためには体温について定めなくてはいけない。そこでまず、システム温と同様にして、データ分析の結果等も参考にしながら、基本的には論理的に考えて、今度は「あなたの仕事に対する姿勢に関する」質問の中から、組織人としての変化性向を表す質問項目と考えられる次の五つの質問を選び出した:

B1. 自分の仕事については、人並の仕事のやり方では満足せずに、常に問題意識をもって取り組み、改善するように心がけている。

B2. 今の職場では、業績を残すよりも、大きな問題やミスを起こさないようにしたい。(−)

B3. 自分の仕事に関する業務知識、専門知識を修得しようと常日頃から心がけている。

B4. 新しい仕事をどんどんやりたい。

B5. できれば人よりも早く昇進したいと思っている。

このうち、(−)で示してあるように、B2についてはNo、他のB1、B3、B4、B5についてはYesと答えた方が変化性向が大きいと考えられる。

そこで、SINDEX と同様にして、この五つの質問を基にして、各個人について、B2についてはYesならば0点、Noならば1点、他のB1、B3、B4、B5についてはYesならば1点、Noならば0点として点数を与え、ダミー変数化した上で、この五つの質問について点数を合計したものを体温(BINDEX )と呼び、定義し、これによって、組織人としての変化性向をみることにした。体温(BINDEX )はシステム温(SINDEX )と同様に0、1、2、3、4、5の値をとることになる。ぬるま湯感と個人の仕事に対する姿勢に関する質問との間に、あまり相関が高くなかったことを反映して、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の体温の平均値は、それぞれ3.46 (N =292)、3.56 (N =233)となり、両群の間に有意な差はみられなかった(t =0.68)。全体での平均は3.60であった(N =525)。

この五つの質問に対する回答と体温BINDEX を会社別にまとめると表1.3が得られる。この五つの質問のうち、B1、B2については会社別のクロス表に有意な関連がみられたが、他の三つについては5%水準で有意な関連は見いだされなかった。しかし、各社について体温BINDEX の平均を求めると、平均については0.1%水準で有意な差がみられる。これによると、予想された通りC社はやはり体温の平均値も4.04と高く、これは充実感と同様に、11社中3番目に高い値になっている。

表1.3 組織人としての変化性向と体温・体感温度(1987年調査)

| 会社 | N | B1 1. YES | B2 2. NO | B3 1. YES | B4 1. YES | B5 1. YES | 体温 BINDEX | 体感温度 T |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. A社 | 19 | 94.74 | 78.95 | 94.74 | 89.47 | 47.37 | 4.05 | -0.05 |

| 2. B社 | 27 | 70.37 | 74.07 | 85.19 | 85.19 | 37.04 | 3.52 | -0.33 |

| 3. C社 | 55 | 92.73 | 60.00 | 92.73 | 92.73 | 65.45 | 4.04 | -1.31 |

| 4. D社 | 18 | 83.33 | 44.44 | 88.89 | 83.33 | 44.44 | 3.44 | -0.94 |

| 5. E社 | 96 | 84.38 | 56.25 | 86.46 | 88.54 | 52.08 | 3.68 | 0.04 |

| 6. F社 | 78 | 70.51 | 41.03 | 79.49 | 83.33 | 48.72 | 3.23 | -0.87 |

| 7. G社 | 65 | 75.38 | 36.92 | 84.62 | 93.85 | 53.85 | 3.45 | -0.58 |

| 8. H社 | 53 | 58.49 | 58.49 | 84.91 | 77.36 | 47.17 | 3.26 | -0.34 |

| 9. I社 | 26 | 96.15 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 65.38 | 4.54 | -0.62 |

| 10. J社 | 40 | 90.00 | 47.50 | 97.50 | 90.00 | 72.50 | 3.98 | -0.83 |

| 11. K社 | 48 | 58.33 | 52.08 | 79.17 | 87.50 | 47.92 | 3.25 | -0.44 |

| 全体 | 525 | 77.71 | 54.29 | 86.86 | 88.00 | 53.33 | 3.6 | -0.55 |

| χ2 | 46.81*** | 40.28*** | 17.40+ | 14.91 | 16.50+ | F =4.07*** | F =3.34*** | |

そこで、仮説の検証にとりかかることにしよう。ただし、仮説では、「ぬるい」と感じる人と「熱い」と感じる人という分類を用いているが、今回の調査では質問Q1しか使うことができないので、「ぬるま湯」「非ぬるま湯」という分類しか用いることができない。このため「非ぬるま湯」の中に、「熱い」と感じる人だけではなく、「適温」だと感じている人なども入ってきて、仮説1の図1.2 (A)(B)の「ぬるい」「熱い」ほどには「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群がきれいに分れないことが考えられる。

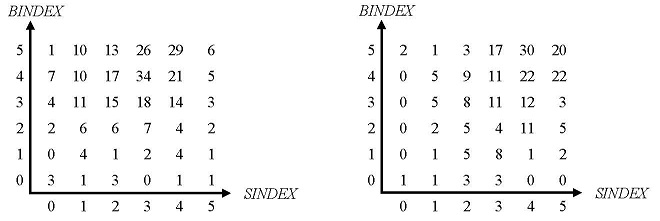

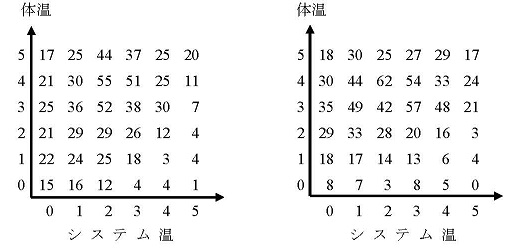

図1.3 体温・システム温散布図(1987年調査)

(A)全体

Cramer's V =0.146 (χ2=56.021***)

(B)「ぬるま湯」群 (C)「非ぬるま湯」群

Cramer's V =0.158 (χ2=36.470+ ) Cramer's V =0.219 (χ2=55.980***)

このことは実際、データによって確かめられる。体温を縦軸、システム温を横軸とする散布図にメンバーをプロットしてみよう。その結果は、図1.3の(A)(B)(C)のようになった。傾向としては、「ぬるま湯」群が左上に厚く分布しているように、仮説通りの傾向が現れている。ただし、やはり、図1.2(A)ほどにはきれいに分れていない。事実、図1.3(C)の実際の「非ぬるま湯」群の分布は仮説の中で「熱い」としていた右下の位置だけではなく、右上隅にも分布していて、分布の中心はむしろこの右上隅の方である。右上隅はシステム温も体温も高い状態、すなわち、組織のシステムも人も変化性向が大きく、システム、人が一体となって変化することを指向した組織であることを意味した領域である。まさに「適温」の状態といってよいだろう。つまり、図1.3(C)の分布は「非ぬるま湯」群の大部分がいわば「適温」に分類すべきメンバーであったことを示唆しているのである。

このように、「熱い」の代わりに「非ぬるま湯」を使わなくてはならず、しかも「非ぬるま湯」群の中心は「熱い」というより、むしろ「適温」であったという事実発見があったにもかかわらず、体感温度仮説は期待通りに検証される。まず、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群とで、体感温度 T に差が認められるかどうかをみてみることにしてみよう。T =SINDEX −BINDEX と定義しているので、体感温度 T は-5から5までの整数値をとることになる。体感温度を計算して求めると、全体での平均は−0.55 (N =525)となった。「ぬるま湯」群の体感温度は−0.91 (N =292)、「非ぬるま湯」群の体感温度は−0.09 (N =233)と両群では、体感温度の平均値に0.1%水準で有意な差があり(t =−5.79)、仮説通りに、「ぬるま湯」群の体感温度の方が「非ぬるま湯」群の体感温度よりも低いことがわかった。

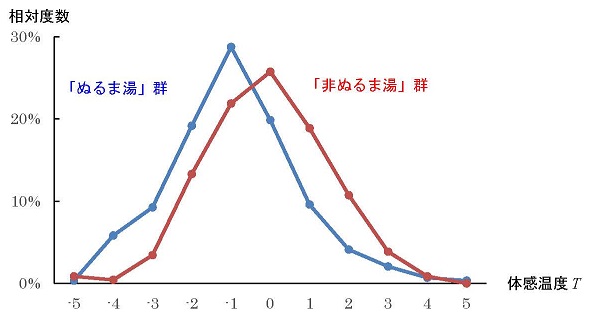

以上のことは、表1.4のように、「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群両者の分布を相対度数でみるとより明確になる。この表1.4をもとにして相対度数折れ線を描くと図1.4のようになり、体感温度仮説の図1.2(B)とほぼ同じ図が得られる。ただし、やはり図1.2(B)ほどには、はっきりと両群の分布は分れてはいない。ところで、図1.4は図1.2(B)と対応させる都合上、相対度数折れ線になっているが、相対度数ではなく度数で折れ線を描くと、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の度数折れ線の交差する点が体感温度−1と0の間にあることが、表1.4からもわかる。そこで、判別の境界を整数にとれば、T ≦−1ならば「ぬるま湯」、T ≧0ならば「非ぬるま湯」と判別するとき、誤判別は200人、誤判別率38.1%と最小になる。

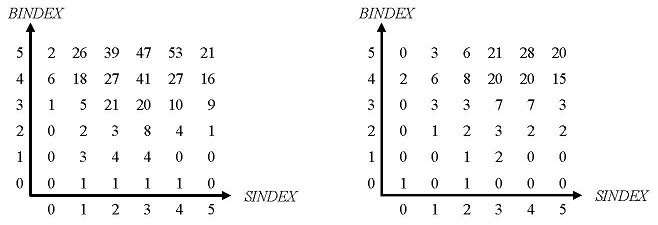

表1.4 ぬるま湯感と体感温度の分布(1987年調査)

| 質問Q1 | 体感温度 T | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」群 | 1 | 17 | 27 | 56 | 84 | 58 | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 292 |

| 2. No 「非ぬるま湯」群 | 2 | 1 | 8 | 31 | 51 | 60 | 44 | 25 | 9 | 2 | 0 | 233 |

| 計 | 3 | 18 | 35 | 87 | 135 | 118 | 72 | 37 | 15 | 4 | 1 | 525 |

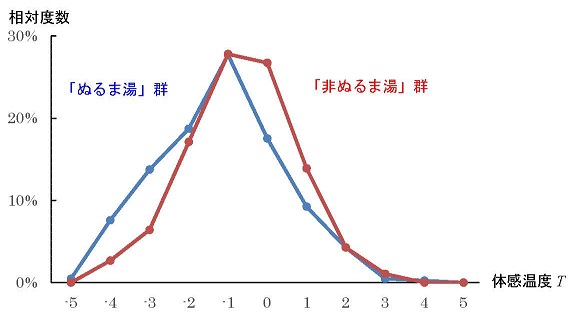

図1.4 相対度数折れ線(1987年調査)

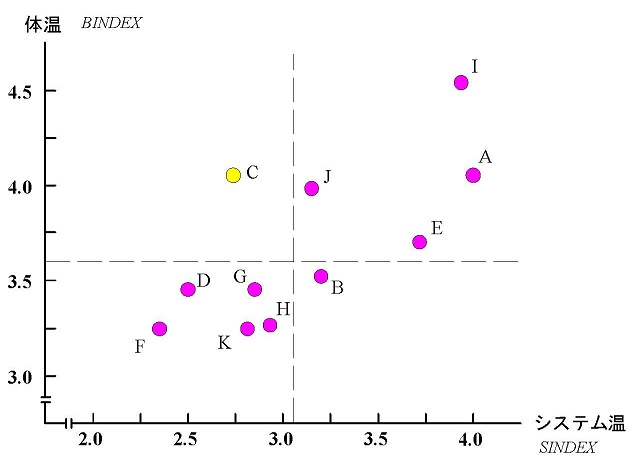

ところで、この散布図や体感温度を使うと、問題のC社は相対的にどのように位置づけられるであろうか。会社別に体感温度の平均値を求めたものは既に表1.3に示してあるが、0.1%水準で会社によって体感温度の平均値に有意な差のあることがわかる。その中で、ぬるま湯感を感じているメンバーの比率が最も高かったC社の体感温度は、期待された通り−1.31と一番低くなっている。また会社をシステム温、体温の平均値で散布図にプロットしてみると、図1.5のようになり、C社だけが予想された「ぬるま湯」領域にプロットされる。以上のことから、システム温と体温を使えば、C社も含めて企業のぬるま湯感をかなり説明することができるということがわかる。

図1.5 会社別散布図(1987年調査;破線は平均値)

これまでは1987年調査から得られた事実発見などをもとにして、職務満足と体温、システム温についての枠組みについて考察してきた。そこで、1987年調査によって、一応、裏付けられたとはいうものの、体感温度仮説が一度限りの偶然ではなく、より一般的に妥当性をもつものであるかどうかを確認するために、1988年調査が企画、実施された。この1988年調査は中間管理職を対象として行われた。

実は、1987年調査のような通常の調査でも、職位については調べているが、中間管理職に関する限りは、この形式的な肩書による比較は企業間比較の場合、適切ではない。というのは、中間管理職が管理職と非管理職の境界に接しているためで、日本では比較的転職が少なく、生え抜きの人が連続的に昇進していくことが事情を複雑にしている。同じ肩書が同じ会社の中で管理職と非管理職のどちらにも使用されているケースすらある。

異なる会社間ともなると、肩書の比較がほとんど意味をもたないほど、肩書の重さも意味も各会社が「独自に」与えているのが実情である。そこには、誰にでも納得可能な社会常識は存在しない。例えば、企業によっては、「課長」でも社内的には管理職として扱われておらず、組合員のままの人もいる一方で、現在は肩書も直属の部下ももっていなくても、非組合員でかつ社内的に管理職として認知されているようなケースも珍しくはない。

こうした事情から、中間管理職の識別をするには、それぞれの会社の内部事情に精通した上で、細心の注意が必要になってくる。そこで、この調査では、最低限、非組合員であるという条件をつけた上で、各社で社内的に中間管理職として認知、周知されている従業員ということで、「中間管理職」を定義し、実態に即して、各社の社内での認定、抽出作業を行うことにした。このようにして、この調査では、形式的な肩書による分類では得られない中間管理職の実態、実像に迫ることを意図している。

1988年調査で調査対象となったのは、1987年調査と同様に、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの今度は1988年度の参加者の所属企業8社である。調査は1987年調査と同様の手順を踏んで、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。

第1段階のヒアリング調査では、1988年6月17・18の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この質問票調査に参加する会社の各社1人ずつの8人と質問票調査には参加しなかった会社の2人、そして筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、職場内の現象、個人の仕事に対する意識の状態をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、個人の仕事に対する姿勢に関する25の質問項目と、職場に関する25の質問項目の計50項目のリストを作成した。これに1987年調査でシステム温、体温を算出するために用いた個人の仕事に対する姿勢に関する5つの質問項目と、職場に関する5つの質問項目をそれぞれに加えて、30問ずつの計60問の質問項目リストを作成した。

調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。前述のように1987年調査とは異なり、調査対象者は中間管理職に限定している。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場の中間管理者に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は2ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数には30人から190人まで開きがあるが、総職場数は37ヶ所、総調査対象者数は770人、職場当りの平均調査対象者数は20.8人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた8社770人に対して、1988年8月31日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月5日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。

その結果、626人から質問調査票が回収できた。回収率は81.3%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。使用した質問調査票は、前述の60のYes-No形式の質問項目の他に、1987年調査と同様の個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。

1988年調査では、1987年調査と同じぬるま湯感についての質問Q1「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」に対しては、69.7% (434人)がYes、30.3% (189人)がNoと答えている。これは、1987年調査でYesが55.4%、Noが44.6%と調査対象となった人のほぼ半数がぬるま湯感を感じていたことと比べると、ぬるま湯感を感じている人が7割という高レベルになっている。このように中間管理職にぬるま湯感が高いことは、後述するように、体感温度仮説によってうまく説明することができるので、ここでは、ぬるま湯感を感じている比率の高いデータとなっていることに注意しながら、さっそく1987年調査と同じ質問項目を用いて、システム温、体温を求めてみることにしよう。

システム温 SINDEX、体温 BINDEX、体感温度 T を計算して求めてみると、全体の平均はそれぞれ、3.06、4.09、−1.03 (N =609)となった。「ぬるま湯」群でそれぞれ2.90、4.09、−1.19 (N =422)、「非ぬるま湯」群でそれぞれ3.43、4.10、−0.66 (N =187)となる。両群の間で平均値の差の検定を行うと、システム温については0.1%水準で有意(t =−4.85)、体感温度についても0.1%水準で有意(t =−4.11)だったが、体温については有意な差はみられなかった (t =−0.09)。このように、体感温度の平均値に有意な差があり、体感温度仮説の通りに、「ぬるま湯」群の体感温度の方が「非ぬるま湯」群の体感温度よりも低いことがわかった。

さらに、1987年調査と同様に、体温を縦軸、システム温を横軸とする散布図にメンバーをプロットしてみると、その結果は、図1.6の(A)(B)(C)のようになった。相対的な傾向としては、仮説に近い傾向が現れている。ただし、1987年調査と同様に、やはり、図1.2(A)ほどにはきれいに分れてはいない。図1.6(C)の分布は、「非ぬるま湯」群の分布の中心が右上隅になっていて、いわば「適温」に分類すべきメンバーが中心になっていることを示唆している。

図1.6 体温・システム温散布図(1988年調査)

(A)全体

Cramer's V =0.111 (χ2=37.736*)

(B)「ぬるま湯」群 (C)「非ぬるま湯」群

Cramer's V =0.158 (χ2=26.066) Cramer's V =0.226 (χ2=47.774***)

表1.5 ぬるま湯感と体感温度の分布(1988年調査)

| 質問Q1 | 体感温度 T | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」群 | 2 | 32 | 58 | 79 | 117 | 74 | 39 | 18 | 2 | 1 | 0 | 422 |

| 2. No 「非ぬるま湯」群 | 0 | 5 | 12 | 32 | 52 | 50 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 187 |

| 計 | 2 | 37 | 70 | 111 | 169 | 124 | 65 | 26 | 4 | 1 | 0 | 609 |

図1.7 相対度数折れ線(1988年調査)

また、「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群両者の分布を相対度数でみると表1.5のようになり、これをもとにして相対度数折れ線を描くと図1.7のようになる。1988年調査では、「ぬるま湯」群が7割を占め、「非ぬるま湯」群が3割程度しかいない上に、体温が上限にはりついて、両群では体温にほとんど差がなく、相対度数では図1.2(B)ほどには、はっきりと両群の分布は分れてはいない。このため、仮に1987年調査の際と同一の基準で、T ≦−1ならば「ぬるま湯」と判別し、T ≧0ならば「非ぬるま湯」と判別してみると、このとき、誤判別は235人、誤判別率は38.6%となっている。これは1987年調査の誤判別率38.1%とほとんど同水準であり、体感温度による判別は安定していることがわかる。

ところで1988年調査では、なぜこのように高水準のぬるま湯感が存在するのだろうか。1987年調査と比較しても1988年調査のぬるま湯感は高水準である。解明の糸口は1988年調査の体温の高さにある。1987年調査のデータと比較すると、1988年調査のデータは体温の分布が4と5に偏りすぎていることが、図1.6(A)からわかる。体温5が43.7%、体温4が33.8%とこの両者だけで77.5%も占めている。このことは1988年調査が中間管理職だけを対象としていることに起因していると考えられる。つまり、ヒアリング段階から十分に予想されていたことであったが、中間管理職が一般に現状を打破しようという意欲を強くもっているという事実が、高体温に反映されていると考えられるのである。したがって、中間管理職を対象とした1988年調査では、体温はほぼ上限に張り付いてしまったために、差がほとんど出なくなり、図1.6の(B)(C)をみても、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の違いは、システム温の違いだけのようにみえる。

しかし、この図1.6に示されるような1988年調査だけに限定すれば、システム温だけでぬるま湯感の説明をつけることは可能なのだが、1987年調査との比較において、なぜこのように高水準のぬるま湯感が存在するのかということを説明することができない。実際、1988年調査のシステム温の平均値は3.06で、1987年調査のシステム温の平均値3.05とほとんど同じであり、システム温だけで1988年調査での中間管理職の高水準のぬるま湯感を説明することはできないのである。

ところが、体感温度仮説によれば、1987年、1988年の2回の調査で、システム温の平均はほぼ同じなのに、1988年調査の体温の平均が4.09と、1987年調査の3.60を大きく上回っていたために、1988年調査の中間管理職の場合には、その体温の高さゆえに体感温度が低下し、その結果、ほぼ7割がぬるま湯感を感じることになってしまったと説明することができる。

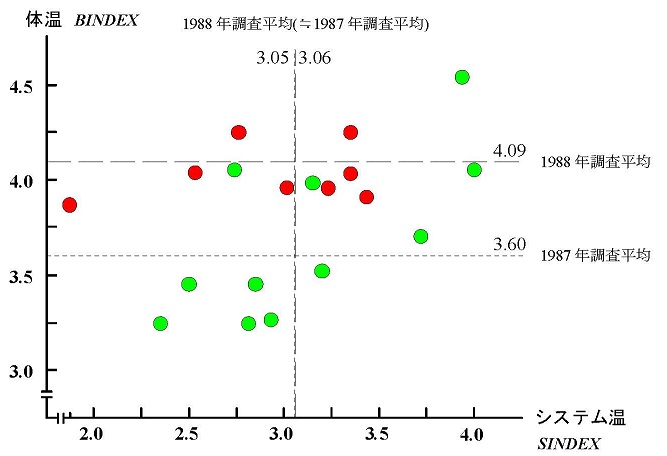

会社別の体感温度の平均値は表1.6に示されるが、0.1%水準で会社によって体感温度の平均値に有意な差があり、その中で、ぬるま湯感を感じているメンバーの比率が87.5%と群を抜いて最も高かったH社の体感温度はやはり群を抜いて一番低くなっている。また会社別にシステム温、体温の平均値を求め、散布図に会社をプロットしてみると、図1.8のようになる。

表1.6 システム温・体温・体感温度(1988年調査)

| 会社 | N | システム温 SINDEX | 体温 BINDEX | 体感温度 T |

|---|---|---|---|---|

| 1. A社 | 46 | 3.02 | 3.96 | -0.93 |

| 2. B社 | 111 | 3.35 | 4.25 | -0.90 |

| 3. C社 | 71 | 3.24 | 3.96 | -0.72 |

| 4. D社 | 56 | 3.43 | 3.91 | -0.48 |

| 5. E社 | 108 | 3.35 | 4.03 | -0.68 |

| 6. F社 | 142 | 2.77 | 4.25 | -1.48 |

| 7. G社 | 52 | 2.58 | 4.04 | -1.46 |

| 8. H社 | 23 | 1.87 | 3.87 | -2.00 |

| 全体 | 609 | 3.06 | 4.09 | -0.55 |

| F | 8.08*** | 1.52 | 6.26*** | |

1.8 会社別散布図(1988年調査;破線は平均値)

ただし、1988年調査のデータは、体温でほとんど差がないために、体温は「ぬるま湯」群「非ぬるま湯」群との間で有意な差がなかっただけではなく、会社別にみても有意な差がなかった。しかも、どの会社においても体温のレベルは高く、このことは1987年調査データによる図1.5と比較すると明白である。すでに述べたように、1987年調査データと比較すると、全体でのシステム温の平均値は3.05と3.06とほとんど同じなのに対して、全体の体温の平均値は、1987年調査の3.60と1988年調査の4.09とでは大きく異なる。このことは、中間管理職だからといって、システム温の評価は変わるものではないが、体温についてはレベルが高くなるために、体温4、5とほとんど上限に張り付いてしまい、会社によっての差がなくなってしまうという興味深い事実を物語っていると考えられる。

ちなみに、図1.8に1987年調査の体温の平均値線も破線で書き込んでみると、8社とも1987年調査の体温の平均値線よりも上の領域に入ってしまうことがわかる。前述のぬるま湯感を感じているメンバーの比率が87.5%と群を抜いて最も高かったH社も、予想された「ぬるい」領域にプロットされることになる。

以上のことから、中間管理職のように体温が高い調査対象の場合であっても、体感温度仮説によって、ぬるま湯感を説明できることが確認された。ところで、なぜ中間管理職は体温が高いのであろうか。これには次の二つの可能性が考えられる。

どちらが妥当性のあるものなのか、あるいはケース・バイ・ケースで起こり得るものなのかは、この段階では判断がつかない。このことは後の研究課題となってくる。

この章では、実際の調査を通して、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、それを検証するという作業を通して、ぬるま湯現象をかなり解明できたと考えている。

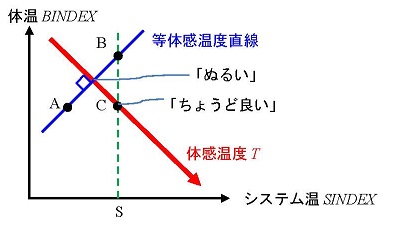

しかし、もし体感温度仮説が正しいとすると、ぬるま湯感だけで組織や職場の状態を判断することには問題があることになるので注意が必要である。つまり、組織や職場の状態を体感温度だけで判断することには盲点があるのである。なぜなら、体感温度はシステム温と体温の温度差なので、同じ水準の体感温度をもたらすシステム温(SINDEX )と体温(BINDEX )の組は一意には定まらず、システム温、体温が共に高くても、共に低くても、同じ体感温度になりうるからである。

このことを図1.9を使って示せば、等体感温度曲線は、体感温度を表す右下がりの直線への垂直な直線となるはずである。したがって、例えば、図の右上隅(システム温5、体温5)も左下隅(システム温0、体温0)も体感温度では、システム温−体温なので0になり、差がないことになる。しかし、この両者をともに「適温」と呼んでもよいのだろうか。両者の違いは重要かつ重大である。確かに右上隅は組織のシステムも人も変化性向が大きく、システム・人が一体となって変化することを指向した状態で適温と呼ぶのにふさわしいのに対して、左下隅は組織のシステムも人も変化性向が小さく、組織のシステムが現状に甘んじることを肯定しているだけではなく、そのメンバーも現状に甘んじることが体に染み着いているために、そうしたシステムの状況に気が付いていないという危険な状態にあると考えられる。

図1.9 体感温度の落し穴

このことは、組織や職場の状態を、その中にいるメンバーの「感じ」だけで判断してしまうことの危険性を示唆している。メンバー自身が「適温」だと思っていても、その実態はシステムも人も変化性向の低い状態になってしまっているかもしれないのである。例えて言えば、適温だ、いい湯だと思って風呂に長々と浸かっていると、湯(システム)の温度は自然に下がっていってしまう。しかるに、本人の体温もそれにつれて低下しているのでそのことに気付かず、いつしか平気で水風呂の中につかり、そのうち風邪をひいてしまうということが十分に考えられるのである。したがって、体感温度だけによって、組織や職場の状態を判断できないということは、体感温度の盲点であるとともに、体感温度仮説の重要な含意でもあるのである。

これと類似の現象が、経営学の領域で、Tichy & Devanna (1986, p.44 邦訳p.59) によって「ゆでガエル現象」(boiled frog phenomenon)として指摘されている。この現象はもともとがカエルが主役の古典的な生理学的反応実験に由来するものの例えなので温度の高低の設定は逆になっているが、カエルを突然熱湯に入れると、カエルはすぐに飛び出すが、カエルを冷水の鍋の中に入れて、ゆっくりと熱を加えていけば、温度の変化がゆっくりなので、カエルは熱湯になっていっていることに気付かず、飛び出すことなく、鍋の中でゆで上がって死んでしまうという現象を指している。米国の鉄鋼、自動車などの産業はこの現象の犠牲者だったというのである。本研究での体感温度仮説においては、体感温度の概念を定義、操作化することで、こうした指摘を単なる教訓話としてではなく、論理として議論の対象として提示することに、ある程度成功していると考えることができる。

体感温度仮説によれば、同じぬるま湯感、つまり、同じ低体感温度であっても、システム温が低いというケースだけではなく、1987年調査のC社の例のように、システム温はとりたてて低いというわけではないのに、体温が高いために、低体感温度になってしまうというケースも含まれうることには改めて注意する必要がある。例えば、図1.9に示されるように、同じ体感温度になるA点とB点とを比較してみよう。同程度のぬるま湯感をもたらすにもかかわらず、高システム温・高体温のB点の方が望ましい状態だということができるだろう。しかも、このB点をC点と比べた場合には、体感温度の危険性がより明らかになる。すなわち、組織外部の諸要因によって、どうしてもシステムの変化性向が低く抑えられてしまっているような企業の場合には、同じシステム温Sであるならば、ちょうど良いとかんじているC点よりは、ぬるいと感じているB点の方が、体温が高く、ゆでガエル現象の例えを待つまでもなく、この方がむしろ健全だということができるのである。

以上のことから、実は体感温度(T )よりも、この体温(BINDEX )を縦軸、システム温(SINDEX )を横軸にとった図の上での位置の方が重要ではないかということになる。一般には図1.10のようになるが、これを「湯かげん図」と呼んでいる。既に試験的にこの湯かげん図を用い、会社単位で職場間の比較を行ったケース研究が、1987年調査の調査対象企業の担当者自らの手によって試みられていて、そこでは、図1.10に体温、システム温の平均を破線で入れたものが使用されている。これらの一連のケース研究では、便宜上、右上の領域を「適温」領域と呼んでいるが、左下の領域については、前述の体感温度の盲点に関する風呂の例えからもわかるように、「適温」と呼ぶべきではなく、「水風呂」領域等、別の名称で呼ぶべきであろう。

図1.10 湯かげん図

湯かげん図において重要なことは、活性化していると呼ぶべき状態が「適温」の状態であることは確からしいが、他方、本来、活性化していないと呼ぶべき状態は「水風呂」の状態であって、「ぬるま湯」と感じている領域はどちらとも異なるということである。つまり、調査データの分析過程で疑問を感じた通り、やはり、ぬるま湯の状態は不活性状態の典型というわけではなかったことになる。

ところで、「熱湯」の読み方について注意をしておくと、もともと風呂のアナロジーで考えているので、「熱湯」は「あつゆ」と読むべきであろう。「ねっとう」と読むと煮えたっている湯になってしまい、とても入浴することなどできないからである。しかし、「ねっとう」ではなく「あつゆ」と読んだとしても、システム温が体温をはるかに上回る熱湯の状態や、組織も人も冷え切ってしまった水風呂の状態というのは、短期的にはありえても、定常状態としてはありえないのではないだろうか。ゆでガエル現象でも、カエルはゆで上がって死んでしまうのである。実際、図1.3や図1.6で、「非ぬるま湯」群の大部分が適温領域に分布し、水風呂領域や熱湯領域にはあまり分布していなかったという事実は、この予想を裏付けるものといえる。ただし、ぬるま湯の状態はどうなのであろうか。図1.3や図1.6でみても、ぬるま湯領域には十分に分布している。ぬるま湯的体質が問題になることを考え合わせると、ぬるま湯領域はまさにぬくぬくと過ごしやすい領域なのかも知れない。

図1.3、図1.6からも明らかなように、システム温と体温との間には強くはないが正の相関があり、システム温が高いと答えた人は、体温も高い傾向がある。さらに、図1.5のように、企業をプロットすると、企業レベルでもシステム温と体温との間には正の相関のあり、システム温の高い企業は体温も高いことがわかる。このことは重要なことである。つまり、システム温は客観的に測定されたものではなく、ある体温をもった各メンバーによって主観的に測定されたものであるために、システム温の段階で、体温が既に引かれてしまっていて、体温が織り込み済みとなり、システム温が疑似体感温度となっている可能性があったからである。もしそうならば、体感温度のように、体感温度のようにシステム温も体温が高いほど低下するという負の相関が見られるはずであったが、実際にはシステム温と体温とは正の相関があったわけで、こうした可能性が否定され、システム温が疑似体感温度となってはいないことが確認されたことになる。

それでは、強くはないが、正の相関があったということは、システム温を上げれば体温も上がる、あるいは、システム温を下げれば体温も下がるということを意味しているのだろうか? このことは、なぜ中間管理職は体温が高いのかという問題に対する二つの可能性とも密接に関係している。実はこの正の相関には二つの可能性が考えられる。

風呂のアナロジーで考えると一見もっともらしい1のケースについては、いままでのところ証拠はなく、真偽のほどは不明である。2のケースについては、「熱湯」領域にある企業では、人の出入りが激しく、離職率も高いというケースが、ヒアリング調査の中で見いだされている。どうも現時点では2のケースの方がもっともらしいと考えられる。

実際の入浴でも、湯船の中で熱くも冷たくもない不感温度は体温に近い36℃前後と言われるが、例えば、東京都衛生局は1951年に公衆浴場の浴槽温度で常に、42℃以上と定めている。もともと入浴温度自体が習慣、体調などで個人差があり、一概には論じえないが、昔から日本人は熱い湯を好んできたと言われる。しかし、東京で銭湯に外国人の客が増え、特に東南アジア系の人が熱い湯を苦手としていたり、シャワー志向の日本の若者も熱い湯を好まず、東京都衛生局が公衆浴場の浴槽温度を常に42℃以上と定めた都条例の見直しに着手していると言われる(朝日新聞1990年11月6日付)。この段階で単純化して言ってしまえば、ぬるま湯的体質、特に体温と湯温の関係については、先ほどの1のような一回限りの入浴のアナロジーではなく、2のような長期にわたるその人の入浴行動における湯温の好みのアナロジーの方がより正しい理解と言えるのではないだろうか。

それでは、システム温が下がれば、体温は下がるのだろうか? これについても否定的である。多くの企業で、システム温が下がっても、体温はかなりの期間、そのまま維持されていると考えた方が良いだろう。そのために、ぬるま湯的状況が発生していると考えた方が考えやすいのである。次の章で取り上げられるように、ぬるま湯感と成長性の関係を考えると、ぬるま湯感は、システム温が知らず知らずのうちに低下してきているという意味での危険信号、シグナルになっていると考えた方がよいのである。

システム温が上がるにせよ、下がるにせよ、どうも体温には恒常性があるようである。生物としての人間と同様に、組織人としての人間にも恒温性があるらしい。これは、個人の変化性向である体温が、個人にとってはパーソナリティーに近いものであることを暗示している。このことはやや意外な感じを受けるかもしれないが、第5章でより詳細に取り扱われる。ここでは、とりあえず次の仮説を立てておくことにしよう。

仮説2 (恒温仮説). システム温の変動にかかわらず、個人の体温は安定的である。この仮説を直接的に検証できるようなデータを示すことはまだできないが、次の章で取り上げられるように、CIによっても体温は変わらず、システム温だけが変化していたと考えられる事例が存在している。さらに、本書で扱っている調査とは別個のものであるが、CIをはさんで1989年と1991年に標本調査を行ない、3年間にシステム温は顕著に上昇したが、体温は全くといっていいほど変わらなかったという調査データも化粧品、トイレタリー関係の企業から筆者のもとに寄せられている。したがって、心証としてはこの仮説2の妥当性は検証可能と思われる。

この第1章では、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、ぬるま湯感を説明することに一応成功したといっていいだろう。しかし、既にあちこちで述べてきたように、いくつかの問題がまだ解明されないままに残っている。これを整理しておこう。

こうした大きく分けて五つの問題に答えるために、この後の五つの章が用意されている。1については第2章、2については第3章、3については第4章、4については第5章、5については第6章で、それぞれ解明を試みることにする。

この第1章では、システム温、体温、したがって体感温度も、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加減算したものになっている。そこで、この付録では、多変量解析によるデータの分析結果も考慮した上で、等ウェイトで実用上問題がないかどうかを検討・吟味してみることにしよう。そのことで、同時に、体感温度仮説の妥当性について多変量解析の角度からも吟味してみることにする。

システム温を算出する基となった質問S1、S2、S3、S4、S5について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.565, 0.969, 0.958, 0.772, 0.735となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は

SPRIN1=0.429S1+0.541S2+0.531S3+0.424S4+0.247S5

となり、S5に対する重み係数が小さめではあるが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができそうである。

同様に、体温を算出する基となった質問B1、B2、B3、B4、B5について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、2.050, 0.847, 0.769, 0.741, 0.592となり、第1主成分だけが1をはるかに超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は

BPRIN1=0.489B1+0.425B2+0.479B3+0.437B4+0.399B5

となり、各質問項目に対する重み係数はSPRIN1以上にほぼ一定したものになっている。

以上のことから、主成分分析によって、もとの変数群のバラツキを最も良く表現するような合成変数SPRIN1, BPRIN1を求めて、それを基にしてぬるま湯感の分析を行ったとしても、等ウェイトの場合とそれほど異なる結果になるとは考えにくい。

実際、システム温、体温、体感温度を以上の第1主成分の重み係数を使って計算し直すと、全体の平均はそれぞれ、1.36、1.62、−0.27となった。さらに、「ぬるま湯」群でそれぞれ、1.22、1.64、−0.41 (N =292)、「非ぬるま湯」群でそれぞれ、1.52、1.60、−0.08 (N =233)となる。両群の間での平均値の差の検定を行うと、等ウェイトの場合と同様に、システム温については0.1%水準で有意(t =−5.87)、体感温度についても0.1%水準で有意(t =−5.29)だったが、体温については有意な差はみられなかった(t =0.65)。また、会社別にSPRIN1, BPRIN1の平均値をとって散布図として会社をプロットしてみても、2本の平均値線によって区切られた四つの領域に属する会社の構成は変わらず、やはり等ウェイトの場合と同様な結果が得られる。したがって、本研究では等ウェイトにして体感温度の算出式を考えたが、主成分分析を行って求めた場合でも、これとほぼ同様の結果をもたらすことがわかった。

次に、システム温の算出に用いたS1、S2、S3、S4、S5の質問の5問、体温の算出に用いたB1、B2、B3、B4、B5の質問の5問の計10問を基にして、質問Q1の「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。

u=−1.125+0.589S1+0.153S2+0.401S3+0.414S4+0.956S5

−0.144B1−0.230B2+0.150B3−0.237B4−0.094B5

この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。

システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はS2、S5で多少ばらついているが、符号はすべて正である。他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はB3を除いてすべて負となっており、その大きさもほぼ一定していると考えてよさそうである。このように、質問S系には正、質問B系にはほぼ負という係数の符号が得られたことで、「体感温度=システム温−体温」によってぬるま湯感をとらえようとした本研究での試みが、かなり的を得たものであったことが、判別分析の結果からも確認されたと考えられる。

実際に、この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表1.7のようになっているが、誤判別は187人、誤判別率は35.6%となっていて、誤判別率は低いとはいえない。システム温、体温を等ウェイトで求めたときの誤判別200人、誤判別率38.1%でも、この判別分析の結果と比較すると大差なく、本研究での方法が多少なりとも有効なものであったことがわかる。

以上のことから、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題なく、1987年調査のデータで見る限り、多変量解析の結果ともかなりよく符合するものであることが明らかになった。このことと同時に、体感温度仮説の妥当性もある程度確認された。

表1.7 判別結果の比較(1987年調査)

| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 182 (62.3) | 110 (37.7) | 292 | 185 (63.3) | 107 (36.6) | 292 |

| 2. No 「非ぬるま湯」 | 77 (33.1) | 156 (66.9) | 233 | 77 (39.9) | 156 (60.1) | 233 |

| 計 | 259 | 266 | 525 | 278 | 247 | 525 |

| 誤判別数=187 誤判別率=35.6% | 誤判別数=200 誤判別率=38.1% | |||||

1987年調査の時と同様に、システム温、体温、したがって体感温度も、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加算した等ウェイト算出式で算出してしまって、実用上問題がないかどうかを、多変量解析によるデータの分析結果も考慮した上で、検討・吟味してみることにする。

システム温・体温の主成分分析を1987年調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった1987年調査の質問S1、S2、S3、S4、S5に対応する同じ質問項目について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.501, 1.081, 0.905, 0.808, 0.704 となり、第1、2主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は

SPRIN1=0.509S1+0.554S2+0.560S3+0.335S4+0.087S5

となり、S5に対する重み係数が小さいが、その他の質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができそうである。

同様に、体温を算出する基となった1987年調査の質問B1、B2、B3、B4、B5に対応する同じ質問項目について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.660, 0.962, 0.899, 0.820, 0.660 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は

BPRIN1=0.541B1+0.360B2+0.446B3+0.490B4+0.372B5

となり、各質問項目に対する重み係数はSPRIN1以上にほぼ一定したものになっている。

1987年調査と1988年調査の主成分分析の結果を比較してみると、主成分分析による重み係数は、計算の元になっているデータによって影響を受けやすいものであることもわかる。したがって、むしろ、この程度の重み係数の軽重は等ウェイトとみなしていてもかまわない許容範囲の中にあると考えた方が良いと思われる。1987年調査での結論と同様に、もとの変数群のバラツキを最も良く表現するような合成変数 SPRIN1, BPRIN1 を考えて、それを基にしてぬるま湯感の分析を行ったとしても、等ウェイトの場合とそれほど異なる結果になるとは考えにくい。

次に、1987年調査と同様に「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。

u=−1.303+0.225S1+0.365S2+0.118S3+0.178S4+0.928S5

−0.033B1−0.112B2+0.287B3+0.288B4−0.358B5

この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。1988年調査では体温が一様に高く、体温4、5に77.5%も集中して分布しているために、質問B系では「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の差があまりでない。したがって、質問B系の各質問項目は判別という点では重要な役割を果たしてはいないので、質問B系の各質問項目の重み係数はかなり不安定なものになっていると考えた方がよい。

そのことを念頭において線形判別関数をみると、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数は、S5については大きくなっているが、符号はすべて正である。他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はB3、B4を除いて負となっており、1987年調査のときほどにはきれいに現れてはいないものの、質問S系には正、質問B系にのみ負の符号の係数が存在していることは、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした本研究での試みが、ある程度は、的を得たものであったことが、判別分析の結果からも確認されたことになる。それと同時に、判別分析の重み係数が標本の特性に大きく影響を受けやすいものであることもわかった。

この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表1.8のようになっているが、誤判別は240人、誤判別率は39.4%となっていて、システム温、体温を等ウェイトで求めたときの誤判別235人、誤判別率38.6%よりも、むしろ悪くなっている。ただし、1988年調査のデータは、「非ぬるま湯」が30.3%しかいなかった偏ったデータだったため、すべてを「ぬるま湯」と判別した場合に誤判別率30.3%となり、誤判別率が低くなるので、全体での誤判別率を比較することは、1987年調査ほどには意味はないということには注意がいる。事実、表1.8をより詳細に検討すると、体感温度による判別の方が、「非ぬるま湯」についての判別が甘くなっていることがわかるが、いずれにせよ、体感温度による判別が判別分析の結果と比較しても大差のないものであることが明らかになった。

表1.8 判別結果の比較(1988年調査)

| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 244(57.8) | 178(42.2) | 422 | 288(68.2) | 134(31.8) | 422 |

| 2. No 「非ぬるま湯」 | 62(33.2) | 125(66.8) | 187 | 101(54.0) | 86(46.0) | 187 |

| 計 | 306 | 303 | 609 | 389 | 220 | 609 |

| 誤判別数=240 誤判別率=39.4% | 誤判別数=235 誤判別率=38.6% | |||||

以上のことから、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していることは、実用上は問題がなく、1987年調査、1988年調査ともに、かなりよく符合するものであることが明らかになった。それとともに、体感温度仮説の妥当性も確認されたといえるだろう。

ただし、以上の多変量解析を使った吟味は、採用されている10の質問項目が完全に満足のいくものであることを示すものではない。率直にいうと、その中にやや問題のある質問項目も含まれていることも示唆している。この章で採用されている質問項目リストは、第3章で、ぬるま湯比率を説明するという観点から大幅に改訂されることになる。本書の第2部で使用されるのは、この大幅改訂版の質問項目リストである。詳しくは第3章を参照のこと。

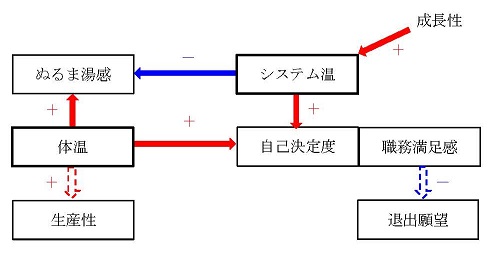

この章では、なぜ「ぬるま湯」現象が問題なのか、より具体的には、「ぬるま湯」現象と企業の業績、特に成長性との間にはどのような関係があるのか、ということを考察することにしよう。こうした作業を通して、なぜ、ぬるま湯的体質が企業から問題視されるのか、そして、なぜ、ぬるま湯的体質が「組織の活性化していない状態」の典型という発想が生まれるのかを明らかにして行きたい。

「ぬるま湯」現象については、第1章でまとめられたような一連の研究で、そして、組織の活性化については、既に高橋(1987c)で、それぞれの現象についての分析の枠組みと測定手法についての提案がなされ、ヒアリングと質問票調査によって得られたデータを基にした検討が行われている。高橋(1989f)はこれら一連の研究成果を結び付けることによって理論的な推論を行い、組織の活性化された状態とぬるま湯現象という、一連の研究の中で概念的にはまったく独立の現象として扱われていた二つの現象をつなぐ予想を「あとがき」の形で提示して締めくくっている。この予想は次のように仮説の形に整理することが出来る。

仮説3 (成長性先行仮説). (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、また活性化された状態が比較的容易に達成されうるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。組織の活性化された状態とぬるま湯現象は、もともと概念的には独立であり、直接的には因果関係の存在しない現象である。にもかかわらず、この仮説3によれば、

というように、両者には成長性という共通の先行変数があるため、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。この章は、この仮説を検証することを目的としている。そこで、まずは、この仮説に到達するに至った道筋を、高橋(1989f)に従って簡単に考察し、その後、この仮説を検証するために新たに企画され、1989年に実施された調査(以下「1989年調査」と略記)の結果からこの仮説3の妥当性を検証してみることにしよう。

なお、この章では、第1章でも取り上げられた1987年調査、1988年調査に加えて、1989年調査の計3回の調査データが用いられているが、そのうち、企業別のデータが扱われる1989年調査では第1章とは独立別個にA社〜J社とラベルを付けることにする。

「組織の活性化」という用語は、1970年代半ば頃からしばしば用いられるようになったが、主に組織開発の分野で日本にある考え方や技法などをすべて包括しているあいまいな概念であるといわれる(馬場, 1989)。実際、活性化にしろ、活力にしろ、ひろく使われている用語にもかかわらず、企業や組織に関して用いられる場合には、必ずしもその真意は明確ではない。例えば、通産省産業政策局 (1984) のレポートでは「活力ある企業活動」を「企業が市場ニーズに対応して、新製品の開発、製品の高品質・低価格・早納期を積極的に実現していくこと」と定義している (p.6)。こうして定義すると、これはコンティンジェンシー理論にみられる環境適応のアイデア(例えば、Lawrence & Lorsch (1967)、加護野(1980)、岸田(1985))と似ているようにも見える。

しかし、活性化の場合には、実際には、コンティンジェンシー理論のように、環境の様々な状態に対して、「それぞれの状態に適した組織の活性化」が考えられるわけではない。一般には、環境の状態が等しければ、より高い業績を挙げる組織の状態が普遍的に存在することを想定し、その状態を「活性化された状態」と考えているのである。すなわち、活性化された状態とは環境の状態にかかわらず、良い状態であり、環境の状態との組み合わせで善し悪しが決まるという性質のものではない。その上、必ずしも高業績に結び付いたものでもない。

活性化された状態とは、先程の通産省のレポートの定義で言えば、「積極的に実現していく」ということに重点が置かれた概念である。組織の活性化された状態(activated state)とは「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」ではないだろうか。この定義は、Barnard (1938, p.82 邦訳p.85)の組織成立の必要十分条件「組織は、(1)相互に意思を伝達できる人々がおり、(2)それらの人々は行為を貢献しようとする意欲をもって、(3)共通目的の達成をめざすときに成立する。」とも基本的に合致している。ちなみに、「組織の活性化」はもともと外来語ではないので、英語の原語は存在しないが、Takahashi (1992b)やKawai (1992)はこれに"organizational activation"という英訳語をあてている。

もともと、組織の活性化された状態をこのように定義しようという基本的なアイデアは、数理的な組織設計論(Takahashi, 1983; 1986a; 1987a; 1987b; 1987c; 1988)から得られたものである。これら一連の数理的組織設計論の研究、特に、Takahashi (1987c; 1988)では、課業の選択過程が逐次決定問題として定式化されるような組織についての組織設計問題を経営学及び経営組織論の概念的枠組みに基づいて考察している。組織構造は課業の割り当てシステムとして、管理システムは環境の観測過程における伝達システムとして定義された上で、組織形態はこの組織構造と管理システムとの組で表現され、課業の逐次決定モデルの一部を構成することになる。このとき組織設計問題とは、最も低い損失・コストで課業を決定し、実行しうるという意味での「効率的な組織形態」を求めることである。統計的決定理論の議論を適用すると、Davis & Lawrence (1977)の主張やBurns & Stalker (1961)の主張を支持する諸命題が得られるが、これらの諸命題は、実際に日本企業を対象として行なった実証研究(高橋, 1985; Takahashi, 1986; 1987a; 1987c; 1988)によっても支持されている。

ところで、このような数理モデルを用いて構築された理論は、その常として、いくつかの仮定の上に成り立っている。これらの仮定のうちのいくつかは、理論の一般性を制限するという点で厄介なものであるが、同時に、組織設計の制約条件として実質的に意味をもつものであることが、実際の日本企業の調査研究が進むにしたがって、しだいに明らかになってきた。それが、組織の活性化された状態の定義にある三つの条件なのである。

このような数理モデルと仮定の関係をふまえれば、数理的な組織設計論は、効率的組織形態が環境、特に環境の不確実性に依存していることを示しているが、こうした組織設計問題に対する解答は、ある一定の仮定の下でのみ意味をもっているということができる。そして、これらの仮定を満たす組織、すなわち活性化された状態にある組織は、環境の不確実性に応じて組織形態を選択しうる組織ということになる。効率的組織構造や効率的管理システムが環境の不確実性に依存していたとしても、活性化された状態にある組織は、組織設計問題の解がひとたび得られれば、その効率的な組織形態を選択することができるのである。つまり、環境の不確実性に応じて、常に「効率的」な組織でいることができる。コンティンジェンシー理論が主張するように、組織化に唯一最善の方法は存在しないが、状況に応じて最善の組織化の方法を選ぶことを可能にするような組織の類は存在する。それが活性化された状態にある組織なのである。

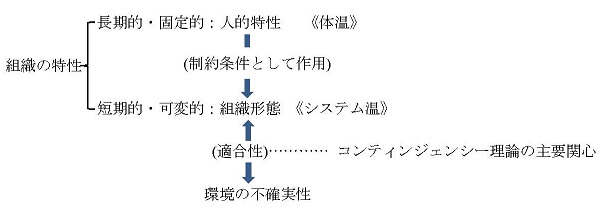

いまの話を組織特性という視点から整理してみよう。組織の特性は大きく二つの種類に分けて考えることができる。一つは長期的な特性で、組織設計の場合には所与と考えられている人的特性あるいは組織風土のような固定的なものである。これはトップが変えようと思っても、なかなか一朝一夕には変えられない。もう一つは短期的な特性であり、組織形態のように、トップが変えようと思えば変えることができる、いわば可変的な特性である。

この区分は、第1章の体感温度仮説の議論における体温とシステム温にそれぞれ対応させて考えるとわかりやすい。個人の体温は仮説2の恒温仮説のように、システム温の変動にかかわらず安定的であるのに対して、システム温の方はトップの経営施策や組織改編などによって高めることが可能である。仮に1.5節(3)での議論の通り、システム温が上昇すると、それに耐えられない低体温の人が組織を離れていくとすれば、人材の頭数の維持、確保を第一と考えたとき、メンバーの体温はシステム温を上げる際の制約条件となる。したがって、当然、高システム温をともなう組織形態を採用する際にも制約条件となるわけで、人的特性のような固定的で長い時間をかけないと変えられない特性は、組織形態のような可変的な組織特性を変える場合には、主に制約条件として作用することになる。

コンティンジェンシー理論では、通常、組織形態と環境(特にその不確実性)との間の適合性が論じられるが、Morse & Lorsch (1970)のように、人間の問題の重要性を主張したごく一部の例外を除くと、組織メンバーの人的特性にはほとんど注意が払われてこなかった(岸田, 1985, p.105)。しかし、組織形態と環境との間の適合性のみをみるのではなく、どの組織形態をとりうるのかについては人間的な要因を明確に制約条件として考慮すべきである。このことがまさに数理的組織設計論の示唆する重要な観点である。つまり、図2.1にあるように、単なる環境適応ではなく、人間的制約条件のもとでの環境適応の組織設計を考えるということが、組織設計論のより正確な姿なのである。

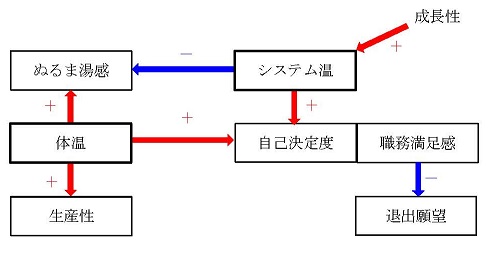

図2.1 組織の特性と変化性向

組織が活性化され、「組織のメンバーが、①相互に意思を伝達し合いながら、②組織と共有している目的・価値を、③能動的に実現していこうとする状態」にある組織は、少なくともTakahashi (1987c; 1988)で考えられている組織形態の選択に関しては、その人間的制約条件をクリアーしている。こうして活性化された状態にある組織は、環境に応じて、「効率的」な組織形態を選択していくことができるということが数理的な組織設計論によって示唆されているのである。

このような活性化された状態にある組織を考えることで、業績と活性化とが必ずしも結び付いたものではないということをより明解に議論することができる。いま、もし人間的制約条件の下での選択可能な組織形態の中に、効率的組織形態がたまたま属していれば、その組織は、活性化された状態となっていなくても、効率的な組織形態をとることができ、それは高業績につながるのである。つまり、活性化された状態は高業績の十分条件ではあるが、必要条件ではないのである。

こうした数理的組織設計論を背景とした組織の活性化された状態の評価、測定手法は、I I図法(I-I chart method)として既に開発され、その有用性も確認されている(高橋, 1987d; Takahashi, 1992b)。その概要については、章末付録の解説を参照のこと。

ところで、ここで提示されたような組織の活性化された状態の定義は、一般にもたれている「活性化」のイメージとどの程度重なるものであろうか。このことについて、第1章でも取り上げられた1987年調査、1988年調査のデータを再利用して調べてみることにしよう。

1987年調査では、次のような質問を設定しておいた:

Q3.あなたは、あなたの会社は活性化していると考えますか?さらに、1988年調査では、質問をYes-No形式に改めて、

Q3'.自分の会社は活性化していると思う。という質問を設定しておいた。これらの質問を除く1987年調査での50問、1988年調査での89問の計139問のYes-No形式の質問と質問Q3、Q3'との間で2×2クロス表を作り、それらのうち相関の高い質問項目として、便宜的に相関係数であるV 係数(Cramer's V )の絶対値が0.3以上のものを拾いあげてみると、1987年調査では0問、1988年調査では6問になった。それを、組織の活性化された状態の定義である「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」に対応させると、

といったように対応が付けられる。( )内は有効オブザーべーション数を示している。

以上のことから、「活性化」のイメージは組織の活性化された状態の定義とほぼ重なっていることがわかった。逆にいえば、組織が活性化された状態にあるかどうかは、前述のYes-No形式の質問Q3'を使っても、直接的にきくことができると考えられる。

それでは、組織の活性化とぬるま湯感が、なぜいま問題になっているのかという観点から、ここで提示した枠組みに基づいて、改めて考えてみることにしよう。

いま、成長期にある企業について考えてみよう。もし、企業が高成長を続けているのであれば、その組織のほとんどの特性、変数は、単調に大きく増加、もしくは単調に大きく減少といったように、単調に、しかも大きく変化することになるだろう。つまり、十分な成長性は企業、組織の内部に単調性と高い変化率をもたらすのである。このことは重要である。一つには、組織自体の変化率が大きいことから、組織が現状に留まることは、したくてもできず、組織のシステムとしての変化性向も大きなものとならざるをえない。そのため、仮説2の恒温仮説のいうように、メンバーの体温が安定しているのであれば、ぬるま湯感は自然と低く抑えられることになる。

もう一つには、単調性があれば、企業全体の方向性や戦略が明確に分らなくとも、メンバーは自らが向かうべき進路を、企業全体の方向性に反しない範囲で知ることができる。つまり、メンバーは全体のことを知らなくとも、自分の回りのごく狭い世界(これはMarch & Simon (1958)の状況定義にあたる)を構成する変数の過去から現在への動きを知っているだけで、単純に、その延長線上に進むべき未来像を描くことができる。これは組織の活性化された状態の定義である「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」のうちの(2)が容易に達成されることを意味している。さらに、高成長のもたらす活気が③をも可能にし、比較的容易に「活性化された状態」が達成されうることになる。

ところが、企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、こうした事態は一変する。単調性はあちらこちらで屈折し、混迷へと急速に推移する。企業全体の方向性や戦略が明確に打ち出されなければ、そして、それが、メンバーの間にきちんと浸透しなければ、メンバーは自らの向かうべき方向を見失う。自分がいま何をなすべきかを見失うのである。暗闇の中では、人は積極的に動くことができない。こうして、活性化された状態は失われてしまう。

しかも、組織自身の変化率が低下しているので、何か人為的に変化性向を高める努力をしない限りは、組織のシステムとしての変化性向も低迷することになる。たとえ、自分が能動的、積極的に動き、変化を求めたくとも、組織、職場のシステムがそれを受け止め、促すような状況にはなってはいないために、低システム温のもとで、体感温度仮説の筋書き通りに、ぬるま湯感もまた進むことになるのである。

以上のようなことから、組織の活性化された状態とぬるま湯現象は、概念的には独立の、直接的には因果関係の存在しない現象であるにもかかわらず、成長性という先行変数があるために、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。したがって、前述の仮説3が立てられることになる。仮説3を再掲しておこう。

仮説3 (成長性先行仮説). (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、また活性化された状態が比較的容易に達成されうるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。さて、そこでこの仮説3を検証するために、1989年調査が企画、実施された。対象となった企業は、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1989年度の参加者の所属企業10社である。調査は、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。第1段階として、まず、1989年6月9・10の両日に合宿形式で集中的に、1社平均80分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答が行われた。さらに、この各社1人ずつの10人と筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かヒアリングを行い、各社の特性を浮き彫りにする作業が行われた。

調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選んで、その職場の構成員に対して、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は5ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数にも93人から198人まで開きがあるが、10社全体で、総職場数は73ヶ所、総調査対象者数は1,392人、職場当りの平均調査対象者数は19.1人となっている。1989年8月30日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月4日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、1,228人から質問調査票が回収できた。回収率は88.2%であった。回収された質問票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。

仮説の検証のためには、あらかじめ、成長段階上に各社を相対的に位置付けておく必要がある。第1段階のヒアリング調査の結果、次のようにヒアリング対象者自身によって相互の比較、位置付けが行われ、10社が成長段階に沿って順序をつけられて並べられた。さらにその上で、10社を次のように3グループに分けた。

A社は1970年に日米の自動車メーカーの共同出資によって設立された自動車部品メーカーであるが、設立以来、順調に成長を続け、納入先も拡大して、売上高、販売台数ともに伸び、工場も次々と増設されている。1988年度の売上高、営業利益の対前年度比の伸び率はそれぞれ23%、35%にもなり、まさに成長段階にあるといえる。

B社は大手の百貨店であるが、順調に成長を続けている。売上高は1988年度は対前年度比で10%伸びている。業界の中での売上高の順位、特に、主力店舗のランキングも上昇している。しかしそれにもまして、むしろ百貨店単独というより、自ら中核をなす企業グループとしての事業領域の拡大がめざましい。

C社は生命保険会社である。生命保険会社の場合は、普通の企業でいえば利益に相当する剰余金は安定的にコントロールされるために、業績の指標にはならない。指標として用いられる総資産、収入保険料の点では、1988年度は対前年度比でそれぞれ36%、51%も伸びている。その業績の基礎となっている外勤職員も順調に増えている。企業規模、外勤職員数を2倍にしようという1987年度にスタートした5ヶ年計画の最中のこともあり、高成長を続けている。

D社は大手の総合不動産業者である。売上高、営業利益ともに順調に伸びており、1988年度は対前年度比でそれぞれ19%、22%伸び、13期連続の増益を記録している。事業領域も拡大を続け、子会社展開の形で、企業グループとして、ホテル、ショッピング・センター、レジャー、リゾート事業にも積極的に取り組んでいる。

E社は鉄道会社である。公益事業であるために、その点では、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。ただし、E社に限っていえば、規制の自由化の可能性があるために、近い将来の事業領域拡大の期待が高まっているが、まだ実現には至っていない。

F社は電気通信業者である。E社と同様に公益事業であるために、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。ただし、今回の調査はソフトウェアの技術部門に限定している。

G社は米国の国際石油資本を大株主とする外資系の石油輸入・精製業者である。近年の好景気と原油安、円高を反映して、石油業界全体として需要が堅調ということもあるが、それだけではなく、ガソリン中心の生産体制が、重油・灯油価格抑制政策の下で有利に作用して、業界他社が業績不振に苦しむ中でも高業績を維持し続け、最近10年間の平均経常利益でみても約500億円と業績は業界他社と比べ高水準で安定している。

H社は食品を主としたメーカーであるが、主力となっている乳製品が売上高、利益とも安定しているために、安定期にあると考えられる。

I社は農業機械の大手寡占メーカーの一つであるが、主力機種の普及率が向上してしまっている上に、国の減反政策をはじめとする農業政策のあおりを受けて、市場のパイ自体が縮小を続け、シェアは維持しているものの売上高は減少している。営業利益は改善しつつはあるが、調査時点ではまだ赤字になっている。

J社はもともと海上土木工事を中心とした建設業者であった。しかし、国内の港湾は整備が進んでしまっている上に、依存度が約7割と高い官公庁の財政難や公害反対運動などが影響し、海上土木工事は伸び悩んでいる。このため、陸上土木や建築工事への進出により総合建設業(ゼネコン)への脱皮をめざしている。現在のところ、進出したての建築工事は施工量が急速に増えている割には利益が薄く、他方、本来の海上土木工事の方はパイ自体が小さくなったため、部門による差異はあるものの、全体としてはまだ低迷期から完全に脱しきれているとはいえない。

以上のようなヒアリング調査の結果を、従業員の意識のレベルでも確認するために、第2段階の質問票調査では、成長期、安定期、低迷期という3グループをそのまま選択肢として、次のような質問を作成して、直接的にきいてみた。

Q4. あなたの会社の現状は次のどれに該当すると思いますか?その結果は、表2.1のようになった。各社における過半数を占める選択肢はヒアリング調査と一致しており、ヒアリング調査の結果を明確に裏付けているといっていいだろう。その中でただ1社、J社については、過半数を占める選択肢がなく、意見が三分された状態にあるが、これは部門による違いをそのまま反映したものと考えられる。

表2.1 成長段階についての回答(1989年調査)

| ヒアリング による分類 | 従業員の回答 (Q4) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 成長期 | 安定期 | 低迷期 | 計 | ||

| 成長期 | A社 | 153 (93.9) | 10 (6.1) | 0 (0.0) | 163 |

| B社 | 56 (68.3) | 9 (11.0) | 17 (20.7) | 82 | |

| C社 | 146 (82.5) | 30 (17.0) | 1 (0.6) | 177 | |

| D社 | 70 (59.8) | 47 (40.2) | 0 (0.0) | 117 | |

| 安定期 | E社 | 50 (39.4) | 71 (55.9) | 6 (4.7) | 127 |

| F社 | 48 (37.8) | 65 (51.2) | 14 (11.0) | 127 | |

| G社 | 6 (5.8) | 71 (68.9) | 26 (25.2) | 103 | |

| H社 | 27 (19.6) | 105 (76.1) | 6 (4.4) | 138 | |

| 低迷期 | I社 | 2 (2.7) | 1 (1.4) | 69 (95.8) | 72 |

| J社 | 35 (31.0) | 49 (43.4) | 29 (25.7) | 113 | |

| 全体 | 593 (48.6) | 458 (37.6) | 168 (13.8) | 1219 | |

こうした結果をふまえて、いよいよ仮説の検証に入る。この作業に使われる活性化とぬるま湯感についての質問についてみてみよう。ぬるま湯感については、第1章で取り上げたぬるま湯感についての質問

Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。を用いた。これには、63.8% (771人)がYes、36.2% (438人)がNoと答えている。

活性化については、前述の質問Q3'の「自分の」の部分だけを削った質問

Q3". 会社は活性化していると思う。というYes-No形式の質問で直接的にきいてみることにした。これには58.2%(709人)がYes、41.8%(510人)がNoと答えている。こうした方法をとる理由は、まず、活性化についてできるだけ簡単に1変数で取り扱いたいということ。もう一つの理由は、2.2節(3)で述べたが、1987年調査や1988年調査のデータから、この質問に対する回答が、組織の活性化された状態の定義とかなり合致したイメージをもっていたということである。

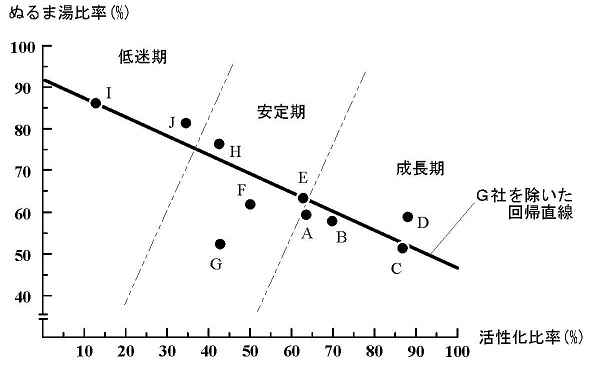

そこで、各社において、質問Q3"で、Yesつまり活性化していると答えた人の比率を「活性化比率」と定義し、質問Q1でYesつまりぬるま湯を感じると答えた人の比率を「ぬるま湯比率」と定義しておこう。わかりやすいように、この二つの比率を使って、各社のこの二つの質問に対する回答をみてみよう。その結果は表2.2に示されるが、この二つの質問に対する回答は会社間で0.1%水準で有意な違いがみられる。

表2.2 会社別の活性化比率とぬるま湯比率(1989年調査)

| ヒアリング による分類 | 活性化比率 | ぬるま湯比率 | |

|---|---|---|---|

| 成長期 | A社 | 63.2 (163) | 59.3 (162) |

| B社 | 69.5 (82) | 57.8 (71) | |

| C社 | 86.5 (178) | 51.1 (178) | |

| D社 | 88.0 (117) | 59.0 (117) | |

| 安定期 | E社 | 62.5 (128) | 63.6 (129) |

| F社 | 50.0 (126) | 61.9 (126) | |

| G社 | 42.6 (101) | 52.5 (101) | |

| H社 | 42.3 (137) | 76.3 (139) | |

| 低迷期 | I社 | 12.3 (73) | 86.3 (73) |

| J社 | 34.2 (114) | 81.4 (113) | |

| 全体 | 58.2 (1219) | 63.8 (1209) | |

| Cramer's V | 0.431 | 0.227 | |

| χ2 | 226.27*** | 62.45*** | |

明らかに、成長期の企業は活性化比率が高く、成長期にあるA社〜D社がこの活性化比率の上位4位までを占めている。さらに、低迷期にある企業2社はぬるま湯比率が飛び抜けて高く、80%以上となっている。この表2.2は仮説3を支持している。実は、1987年〜1989年の3回の調査を行ってきた中で、このようにはっきりと低迷期と判断される企業が調査対象に含まれていたのは、この1989年調査だけであった。1989年調査が、1988年調査のように中間管理職に対象を限定したわけでもないのに、ぬるま湯比率が63.8%と比較的高く、1987年調査と1988年調査のちょうど中間あたりの値になっている背景には、こうした低迷期の企業が含まれていたことも一因になっていたと考えられる。

さらに、仮説3が正しければ、ぬるま湯感と活性化との間には疑似相関が見られるはずだが、実際に、ぬるま湯感と活性化との間には表2.3のクロス表に示されるような相関がみられる。これによると、両者には負の相関関係があり、これは0.1%水準で有意となっている。仮説3は、こうした相関関係が、表面的、間接的なものであり、成長性という先行変数があるために、見かけ上の疑似相関があるということを主張しているのである。

表2.3 活性化とぬるま湯感の関係(1989年調査)

| Q3". 会社は活性化 していると思う。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」 だと感じることがある。 | ||

|---|---|---|---|

| Yes | No | 計 | |

| Yes | 385 | 313 | 698 |

| No | 380 | 123 | 503 |

| 計 | 765 | 436 | 1201 |

そこで、そのことを確かめるために、各社ごとにぬるま湯感と活性化の相関関係を示した3重クロス表を作ってみよう。表2.4はその3重クロス表を示している。このクロス表によると、10社のうち、A社、F社、H社の3社については、ぬるま湯感と活性化との間に有意な相関関係がみられたが、他の7社については、10%水準でも有意な相関関係は見いだせなかった。相関係数の大きさで見ても、全体での相関と同程度、もしくはそれ以上の相関係数が見いだせたのは、A社、F社、H社の3社だけであった。特に、C社、G社、I社、J社については、ほとんど無相関といってもよい。このことから、仮説3はほぼ検証されたといっていいだろう。

表2.4 会社別・活性化別のぬるま湯比率(1989年調査)

| ヒアリング による分類 | Q3".会社は活性化していると思う。 | 相関係数 Cramer's V | χ2 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Yes群 | No群 | ||||

| 成長期 | A社 | 51.46(103) | 72.88(59) | -0.210 | 7.132** |

| B社 | 54.00(50) | 66.67(21) | -0.117 | 0.972 | |

| C社 | 52.29(153) | 45.83(24) | 0.044 | 0.346 | |

| D社 | 56.31(103) | 78.57(14) | -0.147 | 2.524 | |

| 安定期 | E社 | 58.75(80) | 70.83(48) | -0.121 | 1.885 |

| F社 | 46.77(62) | 76.19(63) | -0.302 | 1.431** | |

| G社 | 51.22(41) | 52.63(57) | -0.014 | 0.019 | |

| H社 | 56.90(58) | 89.87(79) | -0.381 | 9.891*** | |

| 低迷期 | I社 | 77.78(9) | 87.50(64) | -0.093 | 0.631 |

| J社 | 76.92(39) | 83.78(74) | -0.084 | 0.795 | |

つまり、図式化すると、さきほどの表2.3のクロス表は

というように、活性化しているほど、ぬるま湯感が減少しているように、あるいは、ぬるま湯感が減少するほど活性化しているように見える。しかし、表2.4の3重クロス表によれば、実は、これは大部分が「成長性」という先行変数があるための疑似相関であって、

という関係があるのだということになる。したがって、成長期の企業は活性化していて低ぬるま湯感、低迷期の企業は活性化していなくて高ぬるま湯感という特徴を持ち、全体として総計すると、見かけ上、活性化とぬるま湯感の間に相関関係がみられると考えられるのである。

このように、ぬるま湯感と活性化という2変数に対して、成長性という第3の変数を導入して、分析することは、エラボレイション(elaboration)と呼ばれる。ここでの場合は、仮説3から成長性を先行変数として導入し、ぬるま湯感と活性化の疑似相関を説明するので、特にエクスプラネイション(explanation)とも呼ばれる(安田・海野, 1977)。

したがって、疑似相関であるから、ぬるま湯比率と活性化比率との間には、直接の因果関係は存在せず、ぬるま湯比率を人為的に変化させても、直接的には活性化比率に変化は生じないはずである。そのことは実際にも確かめることができ、その良い例がG社である。G社は、調査年の1989年に社名を変更して、調査時点ではCIの真っ最中であった。しかも実際には、その数年前から、実力主義による賃金・処遇の決定、新部門の設置や合理化の推進に伴う本社及び事業所の既存組織の改組などの組織の積極的な改革、改訂、そして、広報機能の充実による企業イメージの向上といった様々な経営施策の展開、実施を行っている。

このような場合、第1章の仮説2の恒温仮説が正しく、個人の体温が比較的安定しているならば、CIなどによってシステム温が上昇したときには、ぬるま湯感が低下することになる。しかし活性化については、それほど短期間には成果のあがるものではない。そのことは図2.2によってはっきり示されている。図2.2は表2.2をグラフ化したものであるが、これによると、成長期の4社、安定期の4社、低迷期の2社はそれぞれグループをなしていて、さらに、G社を除くと、決定係数R2は0.8575(G社を含めたままだと0.6121)とほぼ線型の関係が見いだされる。しかし、安定期に分類されたG社は、その線型の関係からははずれている。つまり、活性化比率については確かに安定期の水準にあるが、ぬるま湯比率については成長期の企業と同水準になっているのである。したがって、G社については、他社の傾向と比較して、活性化比率についてはあまり変わらずに、ぬるま湯比率だけが低下したということがはっきり示されているのである。以上の分析の諸結果から、仮説3は検証された。

図2.2 活性化比率とぬるま湯比率(1989年調査)

注) G社を除いた回帰直線は次のようになる。

y = 91.92 − 0.4535x

(21.539***)(−6.490***)

R2=0.8575 (F =42.117***)

これまでの分析によって、冒頭に掲げた仮説3は検証され、活性化とぬるま湯感が、企業の成長性によって結び付けて考えられることが明らかになった。しかし、前章でも述べたように、ぬるま湯の状態は確かに「適温」の状態ではなかったが、不活性の典型である「水風呂」とも違っていた。活性化あるいは不活性化とぬるま湯感の重なりは、常態として存在しているといっていいだろう。そのことは、どの企業にとってもいえることである。

2.2節でも触れたように、「組織の活性化」という用語は1970年代半ば頃からしばしば用いられるようになったといわれるが、これは、日本が高度成長期から安定成長期に移行して、たとえ成長するにしても、それまでの戦後の経済復興期や高度成長期のような単純な成長ではなく、分社化や企業グループ形成、さらにはリストラクチャリングといった複雑な様相を呈するようになってから、「組織の活性化」が叫ばれるようになったと考えることもできる。そして、こうした活性化の必要性が叫ばれる状況に軌を一にして、ぬるま湯感も進行していたと考えられるのである。

実は、これまで扱ってきた調査の過程で、組織の活性化について、ヒアリングをして印象に残ったことがある。それは、企業全体の戦略や方針をトップが明確に示して欲しい、そして、それをきちんとブレークダウンして、組織の下部まで浸透させることが重要なのだということが必ず意見として出されるのである。よく考えてみると、企業、組織は成長しなくても、明確に全体の方向性が打ち出されれば、活性化することは可能なのである。高成長期には何もしなくとも、組織内に単調性が生まれ、活性化することは容易だったわけだが、低成長期にであっても、意図的に、一体化すべき方向性、つまり、目的、価値を明確に打ち出し、メンバーに積極的に動けるような状況を作り出すことで、活性化を導くことはできるのである。

その意味では、ヒアリングの中で戦略、方針の明示を渇望しているということは、偶然ではなく、まさに本稿で明らかにされたような意味での組織活性化を渇望して、本能的に求めた施策であると考えることができる。その意味で、高橋(1989a; 1989b)が明らかにしたNTTの新規事業開発の事例は、民営化プロセスの中で、子会社戦略を180度転換させ、基本原則を確立することで、別会社を舞台にした新規事業展開の戦略、方針と「民営化」の具体像を明示することに成功した事例だといえるのである。

第1章の仮説2の恒温仮説のいうように、体温はかなりの期間、安定的に維持されること、そして、それに比べシステム温はより容易に変動しうるもののようだということがG社の事例によっても示されている。しかも、システム温は企業の成長性とかなりの程度連動するものであり、そのために、活性化との間にも疑似相関が見られたのである。したがって、ぬるま湯感の発生や活性化の必要性の強調は、その企業の成長性が衰え始めることで、システムの変化性向、すなわちシステム温が低下して、同時に、メンバーが方向性を見失い始めているという意味での危険信号、シグナルになっていると考えられるのである。

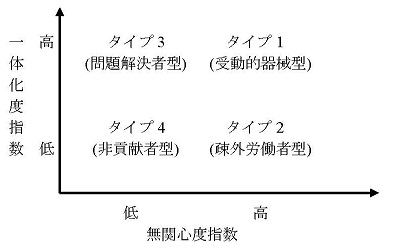

この付録では、Takahashi (1992b)を基にして、組織のメンバーの組織人特性に焦点を当てた組織分析の手法としてI I図法(I-I chart method)を概説する。すなわち、組織の活性化された状態の定義のうち、特に、組織人特性を規定している(2)(3)を取り上げ、(2)の組織と目的・価値を共有している程度を表すものとして一体化度指数を、(3)能動的に思考している程度に関連して無関心度指数を設定し、その上で、この二つの指数を座標軸にした図が、組織の活性化分析の手法としてのI I図である。

Barnard (1938, pp.167-170 邦訳p.175-178)はおのおのの組織メンバーには「無関心圏」(zone of indifference) が存在し、その圏内では命令の内容は意識的に反問することなく受容しうるのだと考えた。つまり、代替案レベルでは無関心圏が存在し、命令を受けた者は無関心圏内にある代替案に対しては無差別で、それが何であるのかについて比較的無関心に、命令を受け入れるのである。この考え方は Simon (1976) にも「受諾圏」(zone of acceptance または area of acceptance)という概念で受け継がれている。無関心圏がより大きいということは、上司の命令に対して忠実で従順である範囲がより広いということを意味しているのだが、反面、その範囲の中では受動的であるために、組織の中で受け身でいることが多いことも意味している。つまり、無関心圏の大きさは、受動的か能動的かといったメンバーの特性にかかわってくることになる。そこで、無関心圏の大きさを表す指数として無関心度指数(indifference index)を考えた。すなわち、組織メンバーの課業・処遇等に本質的に重大な影響を及ぼすはずの経営諸施策等に対して、どの程度まで無関心でいられるのかをこの指数で表した。

次に一体化についてであるが、ある人が意思決定を行うにあたって、特定の集団にとっての結果の観点からいくつかの代替案を評価するとき、その人はその集団に自身を一体化している(Simon, 1976, p.205 邦訳p.260)という。言い換えれば、メンバーが組織と目的や価値を共有しているとき、そのメンバーは組織に自身を一体化している状態にあるといえる。そこで、一体化の程度を表す指数として一体化度指数(identification index)を考えた。無関心度指数のときと同じ質問を用いて、組織メンバーの課業・処遇等に重大な影響を及ぼすはずの経営諸施策等に対して、個人の立場からの評価と、会社の立場からの評価がどの程度一致しているのかをこの指数で表した。

より具体的には、各経営施策等の採用・実施状況について文章を完成させながら答える次のような一般的形式の質問を作成し、無関心度指数と一体化度指数の算出に用いた。

「経営施策名 は(1.行われている 2.行われていない)が、そのことによって、私は(3.働きがいを感じている 4.働きがいとは関係ない 5.働きがいを感じなくなった)。また、会社の活性化には(6.寄与している 7.関係がない 8.悪影響を及ぼしている)。」

下線部の経営施策名としては14種の経営施策等が用いられたが、そのうち二つの指数の算出には、組織メンバーの課業・処遇等に本質的に重大な影響を及ぼすはずの(1)異部門間でのジョブ・ローテーション、(2)引っ越しを必要とするような距離での転勤、(3)専門職制度、(4)年功序列・能力主義人事、(5)労働組合の活動、の五つの経営施策等の採用・実施状況についての質問の回答が用いられた。

無関心度指数は、五つの質問のうち「4.働きがいとは関係ない」と答えた質問の数で定義した。一体化度指数は、五つの質問のうち、次のどれかのケースに該当する質問の数で定義した。

したがって、無関心度指数、一体化度指数ともに、0から5までの整数値をとることになる。

いま一体化度指数、無関心度指数をそれぞれ縦軸、横軸にとったグラフをI I図(I-I chart; Identification-Indifference chart)と呼ぶことにする。前述のような一体化の現象と無関心圏のもつ意味から、I I図によってメンバーの組織人としての性格づけができる。一体化度指数の高低と無関心度指数の高低の組み合わせから、図2.3に示されるように、次のような四つのタイプに類型化して考えることができる。

図2.3 I I図によるメンバーの類型化

タイプ1 (受動的器械(passive instrument)型): 無関心度が高く、かつ一体化度が高い組織メンバーである。組織の要請・命令に忠実で、指示を受けて仕事を遂行する。組織と一体化して、目的・価値を共有しているので、動機づけはあまり問題にならない。

タイプ2 (疎外労働者(alienated worker)型): 無関心度は高いが、一体化度は低いメンバーである。命令には従うが、一体化の程度が低いために、個人的な目的・価値と組織の目的・価値が一致していない。つまり、表面的に命令にしたがっているのである。そのために、目的・価値の対立から、権力現象とか勤労意欲が組織内の行動の説明に重要となっていて、動機づけが中心的な課題となる。目的・価値の点では組織と一線を画しているが、行動の点では命令にしたがっているので、まさにビジネスライクに行動していることになり、よくいわれる公務員タイプ、官僚タイプに相当すると思われる。

タイプ3 (問題解決者(problem solver)型): 無関心度は低いが、一体化度が高いメンバーである。メンバーは無関心圏が狭いので、命令・指示の忠実な受け手というよりは、組織と共有している目的・価値に基づいて、組織の立場から自ら問題意識をもって、主体的に問題解決を図り、意思決定を行おうとする者である。

タイプ4 (非貢献者(non-contributor)型): 無関心度も一体化度も低いメンバーであり、個人的な目的・価値と組織の目的・価値が一致していない上に、命令にも従順ではなく、組織的な行動を期待できない者である。実質的には組織のメンバーとはいえない。

組織の活性化された状態の定義から、タイプ3の問題解決者型のメンバーが多ければ、組織は活性化された状態にあるということができる。つまり、組織にとっては、組織と一体化したメンバーによって、組織的行動を維持しつつ、メンバー各自の合理性を限界にまで最大限に発揮して、合理的に問題解決を図り、意思決定を行ってくれることを、前提にできるのであれば、あとは環境の不確実性に応じて、組織形態を適宜変更することで、コストダウンを図ることが、組織全体の能力、生産性を高めるという点から望ましいのである(Takahashi, 1992b)。『広辞苑』第3版(1983)によると、「活性化」とは「沈滞していた機能が活発に働くようになること。また、そのようにすること。」とあるが、組織の活性化された状態の定義は、まさに組織の本来持てる機能、力が活発に発揮されるような状態を人間的制約条件の観点から記述したものなのである。組織活性化とは組織メンバーを健全な問題解決者として覚醒させることを指しているといっていいだろう。

ところで、タイプ4は非貢献者型であり、実際には、このタイプのメンバーの多い組織は組織的行動がとれずに、存続が難しくなる。それ以前の問題として、そのような傾向をもった者をメンバーとして企業が受け入れるとは考えにくい。したがって、仮に、無関心度指数と一体化度指数が正しく設定されているとすると、次のような仮説を立てることができる。

仮説A1. 無関心度指数も一体化度指数も共に低いようなタイプ4の者は、実際の企業の組織には少ない。いま、タイプ1のメンバーを中心とした組織をタイプ1の組織、同様にタイプ2、タイプ3のメンバーを中心とした組織を、それぞれタイプ2の組織、タイプ3の組織と呼ぶことにしよう。仮説A1から、タイプ4の組織は考えないことにする。タイプ1・2・3のいずれかに組織特性を特定することで、理論的に組織がもつべき特徴が決まってくるので、数理的組織設計論の議論も用いると、(1)ピラミッド組織で、しかも社員は従順で、トップの設けた目標に全社一丸となって向かう傾向があるならば「タイプ1」。(2)ピラミッド組織で、しかも社員はトップダウンの命令には従うが、ビジネスライクで、セクショナリズムの傾向が強いならば「タイプ2」。(3)マトリックス組織ならば「タイプ3」。というように、実際の組織をその組織特性から予想して「タイプ1・2・3」に分類することができる(ここで、「 」は予想される組織特性であることを示している)。したがって、無関心度指数と一体化度指数が正しく測定されているならば、次の仮説にあるような関係が見いだされるはずである。

仮説A2. 「タイプ1・2・3」に予想類別された組織の間には、I I図上で、図2.3で示されたような相対的位置関係がある。こうして立てられた仮説A1、仮説A2ともに1986年に実施された調査によって検証され(Takahashi, 1992b)、無関心度指数と一体化度指数が正しく設定されているということが確認されている。

これまでは、2回の調査を通じて、体感温度仮説の検証を行ってきた。その結果、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明するという体感温度仮説の妥当性がデータにより裏付けられるとともに、一つの重要な事実発見、すなわち「非ぬるま湯」群の大部分が、実は「熱湯」ではなく、「適温」と呼ぶべき領域に属していたことがわかった。そこで、この章では、こうした事実発見をふまえて、「ぬるい」対「熱い」という対立図式を体感温度によって説明するのではなく、質問Q1:「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」に対して、Yesすなわち「ぬるま湯」と感じることがあると答えた人の比率、つまり「ぬるま湯比率」を体感温度で説明することを考えよう。あわせて、体感温度測定のための質問項目の改善を行うことにする。

そのために、まず、第1章で立てた仮説1の体感温度仮説の次のようなぬるま湯比率版を考える。

仮説4 (ぬるま湯比率に関する体感温度仮説). ぬるま湯と感じる人の比率をぬるま湯比率と呼ぶと、体感温度が高くなるほどぬるま湯比率は低下する。ところで、この仮説2を検証するには、1987年調査、1988年調査の質問項目はあまり適しているとはいえない。つまり、単調性のあるきれいな関係が出てこないのである。この原因は、1987年調査を実施してしまった後でシステム温や体温といった変化性向の概念に合いそうな質問項目を選んだために、採用された10の質問項目の中にやや問題のある質問項目も含まざるをえなかったことにある。具体的には、次のような問題点を指摘することができる。

以上のことから、第1章の仮説1の体感温度仮説の検証という点に限れば、一応、許容範囲内とはいえるものの、改善の余地は十分にあるといっていいだろう。ぬるま湯比率を説明するという観点から、改めて質問項目リストの吟味をする必要がある。

そのために、まずこれまでの質問票調査によって集積されたデータと経験をもとにして、質問項目の収集・整理が行われ、それを基にした質問調査票の設計を行い、1990年に予備調査と本調査の2回の調査を行って、質問項目リストの改善を図った。さらに追試として、1991年に調査を行い、質問項目リストの再吟味を行った。

予備調査では、その第1段階として、日本生産性本部経営アカデミー『人間能力と組織開発コース』を舞台にして、それまで既に1987年、1988年、1989年と行われていた組織活性化に関する調査において使用した質問調査票から、Yes-No質問項目を中心に候補となる質問項目を選抜した。その際の選抜基準は次のように設定した。

ここで、選抜基準1は誰が答えても明らかにYes、または明らかにNoとなる質問項目は除くという基準である。選抜基準2、3は会社間で回答に違いの出る質問項目を選ぶという基準で、2と3で有意水準の基準が異なるのは、1989年調査の回収数1,228人(回収率88.2%)が、1987年調査の580人(回収率84.1%)、1988年調査の626人(回収率81.3%)と比べて約2倍になっているためである。実は、χ2の性質として、相関係数の大きさが同じクロス集計表でも、オブザーべーション数が約2倍の1989年調査ではχ2の値も約2倍になってしまい、その分だけ有意になりやすい。1987年調査、1988年調査の5%水準で有意なχ2の値はほぼ14程度なので、自由度(この場合、自由度=調査対象会社数−1)の違いも考慮して、0.1%水準で有意なものにほぼ相当すると考えた。したがって、2、3の真意としては、1987年調査、1988年調査で5%水準で有意になった程度の「相関」の大きさの質問項目を1989年調査でも選抜したいので、その目安として、0.1%水準を採用したということである。

3回の調査の中で、全く同一の質問を2回以上使ったこともあるが、そうした場合には1種類として数えることにすると、以上の選抜の結果、186種の質問項目が候補として残された。この186種の質問項目の中から、さらに第2段階として、「組織活性化度の測定手法の開発」のための調査用に、100種類の質問項目が選ばれた。ただし、Yes、Noの比率が80%まではいかないものの偏りの大きい質問項目などに対しては、修正を加えている。(巻末の付録B参照のこと)。

このようにして、質問項目として選択された100の質問項目の中から、さらに、体温、システム温に対応する質問項目を絞り込むために、1990年に本調査に先だって予備調査が企画、実施された。この予備調査の結果、内容については、高橋(1990c)に詳しいが、ここでは、本調査の参考になる範囲にとどめて、予備調査の結果の概要について述べる。

予備調査で調査対象になったのは、事務・スタッフ部門、技術・製造部門、研究・開発部門を揃ってもっている、いわゆるメーカー2社である。販売部門については、子会社化されていたために、ここでは調査対象とはしなかった。この予備調査では、各社の主力となる一つの単位事業を選択し、この単位事業に対して、組織単位の設定を行った。

ここで、「組織単位」とは、従来「職場」として漠然ととらえていたものを、1990年予備・本調査を機により明確に定義したもので、

という基準を一応の目安にして設定した。この「組織単位」の概念は1990年本調査でも用いられることになる。こうして、正社員の人員規模50人程度のホワイト・カラーの組織単位が設定された。ただし、3の基準よりは2の基準を優先したので、「50人」にこだわると組織単位が複数の機能区分にまたがってしまうような場合には、人員規模を小さくして組織単位を設定している。その上で、これらの組織単位について、それを構成する個人全員を対象とした質問票による全数調査が、1990年3月に行われた。2社合計で、19の組織単位が選ばれ、671人に質問調査票が配布され、564人から回収できた。回収率は84.1%であった。

得られたデータに基づいて、体温、システム温、その他に次章で後述されるような変数を構成する質問項目をもとにして主成分分析を行ってみた。各質問項目はYes-No形式になっているので、Yesならば1点、Noならば0点といったようにダミー変数化した上で、各変数について、主成分分析を行っている。それとともに、体感温度仮説の検証も行われ、体感温度仮説はこの1990年予備調査のデータにより検証されている(高橋, 1990c)。この予備調査の結果を参考にして、質問項目のリストが絞られた。こうして得られた35項目からなる質問項目リストをもとにして、1990年本調査が企画された。

1990年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1990年度の参加者の所属企業9社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。

第1段階のヒアリング調査では、1990年6月15・16の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの9人と筆者の計10人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、予備調査の結果として絞られた35の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。

調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これはそれまでの3回の調査とほぼ同じ方法で行われた。つまり、まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、1990年予備調査の際に定義されたような「組織単位」を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には31人から245人まで開きがあるが、総組織単位数は39ヶ所、総調査対象者数は959人、組織単位当りの平均調査対象者数は24.6人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた9社959人に対して、1990年9月5日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月10日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、853人から質問調査票が回収できた。回収率は88.9%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。

こうして得られたデータを基にして、論理的にシステム温、体温を表す質問項目と考えられるものの中から、さらに章末の付録でも取り上げられているような主成分分析、判別分析の結果を検討しながら絞り込みを行って、システム温、体温の2変数に対応して、次の各5問が選ばれた:

システム温1987年調査・1988年調査で採用されていた質問項目のうち、システム温については、この3.2節のはじめに問題点を指摘しておいた質問項目については結果的に除くことにした。代わりに、S7〜S9をまったく新たに加え、さらにS6についても、1987年調査・1988年調査当時の質問文S2よりも説明的な表現に改めた。体温についても、体温の平均を下げる必要もあって、全面的に見直しを行い、B1以外は質問項目を入れ替えることにした。これらの10の質問項目のうち、(−)で示してあるように、システム温の質問S6、S8、体温の質問B9については、Yesならば0点、Noならば1点、他の7質問項目については、Yesならば1点、Noならば0点を与えて、ダミー変数化した上で、各変数に対応する5問の合計点をシステム温、体温の値として定義することにした。

システム温の平均は2.13、標準偏差は1.41 (N =830)、体温の平均は3.08、標準偏差は1.49 (N =831)となり、システム温、体温とも0〜5の値をとることができるということを考えると、ほぼ適切な水準といえる。多変量解析を用いた体感温度算出式の吟味については、章末の付録を参照されたい。

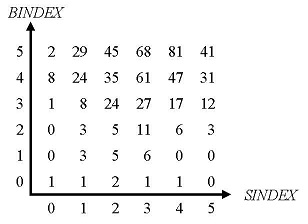

そこで、いよいよ仮説4の検証にとりかかることにしよう。表3.1は第1章の表1.4、表1.5と同様に、

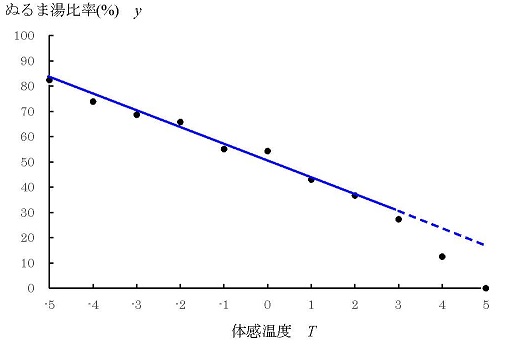

Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。という同じ質問を使って、ぬるま湯感と体感温度のクロス集計表であるが、仮説4では、ぬるま湯比率が問題になっているので、行ではなく、列で、つまり縦方向に百分率をとっていることに注意されたい。この表3.1から明らかなように、仮説4の通り、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率は単調に低下していく。この様子は、図3.1にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。図3.1では、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率が単調に低下していく様子がよくわかる。ただし、ここで注意を要するのは、体感温度T =4、T =5のところで、急にぬるま湯比率が落ちていることである。これは、T =4は8人、T =5に至ってはわずかに1人しかいないために、例えばT =5のときは、ぬるま湯比率は0%か100%しかとれないというように、とりうる値のキメが粗くなるために起こる現象と考えられる。そこで、T =4、T =5を除いて、試みに、最小2乗法で残りの9個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図3.1の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は0.9836となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この回帰直線によれば、体感温度0でぬるま湯比率はほぼ50%となり、ぬるま湯と感じるかどうかはほぼ半々となる。そして、体感温度が1高くなるごとに、ぬるま湯比率はほぼ6〜7%低下することになる。この図によって、体感温度のもつ意味はより明確に理解されるだろう。つまり、体感温度を測定することができれば、ある体感温度をもった人がどの程度の確率でぬるま湯感を感じるかを予測することができるのである。

表3.1 体感温度とぬるま湯比率(1990年本調査)

| 質問Q1 | 体感温度=システム温−体温 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |

| 1. Yes | 14 | 34 | 68 | 98 | 98 | 82 | 46 | 18 | 3 | 1 | 0 | 462 |

| 2. No | 3 | 12 | 31 | 51 | 80 | 69 | 61 | 31 | 8 | 7 | 1 | 354 |

| 計 | 17 | 46 | 99 | 149 | 178 | 151 | 107 | 49 | 11 | 8 | 1 | 816 |

| ぬるま湯比率(%) | 82.4 | 73.9 | 68.7 | 65.8 | 55.1 | 54.3 | 43.0 | 36.7 | 27.3 | 12.5 | 0.0 | 56.6 |

図3.1 ぬるま湯比率(1990年本調査)

注) 直線は、該当者が少ないT =4,5を除いて、最小2乗法によって求めたもので、

y = 49.77 − 6.58T

(55.959***)(-20.488***)

R2=0.9812 (F =418.376***)

(+ p <0.1; * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001)

ところで、ぬるま湯比率を用いれば、オリジナル版の体感温度仮説である第1章の仮説1の図1.2(A)は別の表現をすることもできる。つまり、「高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率が高く、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯感が低い」というようにぬるま湯比率には差が出るはずである。そこで、システム温、体温の平均2.13、3.08を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように、二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、ぬるま湯比率を求めてみると、表3.2のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとにぬるま湯比率を求めてみたのである。これからわかるように、高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率は69.8%と7割にもなっているのに対して、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯比率は41.7%と4割にすぎない。また分散分析を行ってみると、低体温より高体温、高システム温より低システム温の方がぬるま湯比率が有意に高いこともわかり、オリジナル版の体感温度仮説である仮説1の図1.2(A)もぬるま湯比率で検証することができる。なお、分散分析は繰り返し数が不揃いなので、要因に階層構造を考えて、部分モデルに基づく平方和を求めたType Ⅱの平方和を用いている。

表3.2 ぬるま湯比率(1990年本調査)

| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||

|---|---|---|---|

| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |

| 高 (4〜5) | 69.8 (192) | 46.7 (169) | 59.0 (361) |

| 低 (0〜3) | 61.2 (304) | 41.7 (151) | 54.7 (455) |

| 全体 | 64.5 (496) | 44.4 (320) | 56.6 (816) |

| 因子 | F 値 |

|---|---|

| 体温 | 4.29* |

| システム温 | 36.19*** |

| 体温×システム温 | 0.26 |

1990年本調査で行った体感温度仮説の検証を追試するために、1991年調査が企画実施された。

1991年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1991年度の参加者の所属企業6社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。

第1段階のヒアリング調査では、1991年6月14・15の両日に、合宿形式で集中的に1社平均120分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの6人と筆者の計7人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、1990年本調査で用いた10の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。

調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これは1990年本調査と同じ方法で行われた。つまり、まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、1990年本調査と同様に「組織単位」を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には90人から358人まで開きがあるが、総組織単位数は30ヶ所、総調査対象者数は1,017人、組織単位当りの平均調査対象者数は33.9人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた6社1,017人に対して、1991年8月28日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月2日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、907人から質問調査票が回収できた。回収率は89.2%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。

システム温の平均は2.23、標準偏差は1.52 (N =888)、体温の平均は3.19、標準偏差は1.30 (N =893)となり、システム温、体温とも0〜5の値をとることができるということを考えると、ほぼ適切な水準といえる。1990年本調査のシステム温の平均2.13、標準偏差1.41 (N =830)、体温の平均3.08、標準偏差1.49 (N =831)と比較すると、システム温、体温ともにほぼ0.1高い水準になっている。多変量解析を用いた体感温度算出式の吟味については、章末の付録を参照されたい。

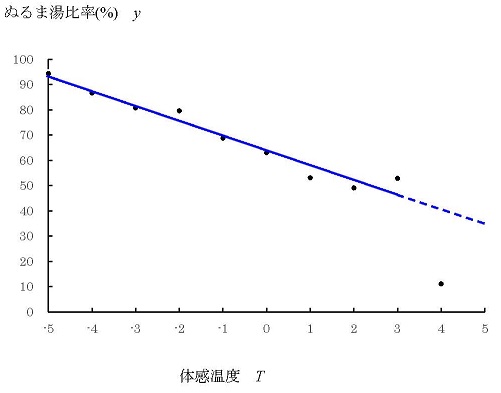

そこで、いよいよ仮説4の検証にとりかかることにしよう。表3.3は表3.1と同様に、ぬるま湯感と体感温度のクロス集計表である。この表3.3から明らかなように、仮説4の通り、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率は単調に低下していく。この様子は、図3.2にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。図3.2では、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率が単調に低下していく様子がよくわかる。ただし、1990年本調査と同様に、体感温度T =4のところで、急にぬるま湯比率が落ちている(T =5は一人もいない)。これはT =4は9人しかいないために、1990年本調査と同様にとりうる値のキメが粗くなるために起こる現象と考えられる。そこで、T =4を除いて、試みに、最小2乗法で残りの9個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図3.2の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は0.9549となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この回帰直線によれば、体感温度0でぬるま湯比率はほぼ64%となり、体感温度が1高くなるごとに、ぬるま湯比率はほぼ6%低下することになる。

表3.3 体感温度とぬるま湯比率(1991年調査)

| 質問Q1 | 体感温度=システム温−体温 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |

| 1. Yes | 17 | 52 | 84 | 133 | 121 | 101 | 60 | 26 | 9 | 1 | 0 | 604 |

| 2. No | 1 | 8 | 20 | 34 | 55 | 59 | 53 | 27 | 8 | 8 | 0 | 273 |

| 計 | 18 | 60 | 104 | 167 | 176 | 160 | 113 | 53 | 17 | 9 | 0 | 877 |

| ぬるま湯比率(%) | 94.4 | 86.7 | 80.8 | 79.6 | 68.8 | 63.1 | 53.1 | 49.1 | 52.9 | 11.1 | − | 68.9 |

図3.2 ぬるま湯比率(1991年調査)

注) 直線は、該当者が少ないT =4, 5を除いて、最小2乗法によって求めたもので、

y = 63.99 − 5.85T

(48.128***)(−12.173***)

R2=0.9549 (F =148.173***)

さらに1990年本調査と同様に、ぬるま湯比率を用いてオリジナル版の体感温度仮説である第1章の仮説1の図1.2(A)の検証も行ってみた。システム温、体温の平均2.23、3.19を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように、二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、ぬるま湯比率を求めてみると、表3.4のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとにぬるま湯比率を求めてみたのである。これからわかるように、高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率は実に80.9%と8割を超えているのに対して、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯比率は56.1%にすぎない。また分散分析を行ってみると、高システム温より低システム温の方がぬるま湯比率が有意に高いこともわかった。体温については、低体温より高体温の方がぬるま湯比率は高いものの有意な差にはなっていないが、オリジナル版の体感温度仮説である仮説1の図1.2(A)も1990年本調査同様にぬるま湯比率で検証することができる。なお分散分析には、さきほどの1990年本調査のデータのときと同様にType Ⅱの平方和を用いている。

表3.4 ぬるま湯比率(1991年調査)

| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||

|---|---|---|---|

| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |

| 高 (4〜5) | 80.9 (209) | 60.8 (143) | 72.7(352) |

| 低 (0〜3) | 78.4 (283) | 56.1 (173) | 70.0(456) |

| 全体 | 79.5 (492) | 58.2 (316) | 71.2(808) |

| 因子 | F 値 |

|---|---|

| 体温 | 1.14 |

| システム温 | 44.86*** |

| 体温×システム温 | 0.13 |

3.2節でも述べたように、システム温、体温に対応する各5問は、1990年本調査において、システム温、体温、したがって体感温度を、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加算した等ウェイト算出式で算出してしまっても、実用上問題が起こらないように、多変量解析によるデータの分析結果を検討しながら選んだものである。そこで、確認のため、まず1990年本調査のデータを用いて、主成分分析、判別分析の結果を検討・吟味してみることにしよう。

まず、システム温・体温の主成分分析を1987年調査・1988年調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった質問項目S1、S6〜S9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.696, 1.104, 0.844, 0.712, 0.645 となり、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は

SPRIN1=0.455S1+0.452S6+0.489S7+0.405S8+0.431S9

となり、従来の質問項目に比べても、重み係数はほぼ一定しているといっていいだろう。

同様に、体温を算出する基となった質問項目B1、B6〜B9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.960, 0.980, 0.820, 0.659, 0.581 となり、第1主成分だけが約2で1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は

BPRIN1=0.515B1+0.499B6+0.509B7+0.351B8+0.322B9

となり、B1、B6、B7と比べて、B8、B9の重み係数が小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。

次に、1987年調査や1988年調査と同様に、同じ質問Q1「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」を使って、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群に分け、両群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。

u =−0.414+0.097S1+0.263S6+0.653S7+0.514S8+0.711S9

−0.254B1−0.311B6−0.022B7−0.138B8−0.191B9

この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。線形判別関数をみると、係数の大きさにはかなりのばらつきがあるものの、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて正であり、他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて負となっており、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした体感温度仮説を符号の点で明確に支持したものになっている。

この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表5のようになっているが、誤判別は310人、誤判別率は38.0%となっていて、システム温、体温を等ウェイトにして、体感温度0以下を「ぬるま湯」、正ならば「非ぬるま湯」と判別して求めたときの誤判別314人、誤判別率38.5%と比べてもほとんど改善されないことがわかる。このことから、等ウェイトで求めた体感温度による判別が、判別分析によって求めたウェイトによる判別の結果と比較しても遜色のないものであることが明らかになった。

表3.5 判別結果の比較(1990年本調査)

| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 284 (61.5) | 178 (38.5) | 462 | 394 (85.3) | 68 (14.7) | 462 |

| 2. No 「非ぬるま湯」 | 132 (37.3) | 222 (62.7) | 354 | 246 (69.5) | 108(30.5) | 354 |

| 計 | 416 | 400 | 816 | 640 | 176 | 816 |

| 誤判別数=310 誤判別率=38.0% | 誤判別数=314 誤判別率=38.5% | |||||

以上のことから、このようにして選ばれたシステム温、体温に対応する各5問については、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題がなく、かなりよく符合するものであることが確認された。

既に述べたように、システム温、体温に対応する各5問は、1990年本調査において、多変量解析によるデータの分析結果を検討しながら選んだものである。そこで、さらに確認のため、1991年調査のデータを用いて、主成分分析、判別分析の結果を検討・吟味してみることにしよう。

まず、システム温・体温の主成分分析を1990年本調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった質問項目S1、S6〜S9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.961, 0.912, 0.868, 0.642, 0.617 となり、第1主成分だけが1を超え、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は

SPRIN1=0.375S1+0.454S6+0.522S7+0.470S8+0.399S9

となり、重み係数はほぼ一定しているといっていいだろう。

同様に、体温を算出する基となった質問項目B1、B6〜B9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.636, 0.966, 0.926, 0.764, 0.708 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は

BPRIN1=0.520B1+0.471B6+0.523B7+0.401B8+0.270B9>BR>

となり、やはりB1、B6、B7と比べて、B8、B9の重み係数が小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。

次に、1990年本調査と同様に、同じ質問「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」を使って、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群に分け、両群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。

u =−0.602+0.333S1+0.098S6+0.968S7+0.389S8+0.779S9

−0.424B1−0.332B6−0.196B7−0.090B8+0.204B9

この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。線形判別関数をみると、係数の大きさにはかなりのばらつきがあるものの、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて正であり、他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はB9を除いてすべて負となっており、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした体感温度仮説を符号の点で明確に支持したものになっている。

この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表3.6のようになっているが、誤判別は308人、誤判別率は35.1%となっている。システム温、体温を等ウェイトにして、1990年本調査のときと同じ基準を用いて、体感温度0以下を「ぬるま湯」、正ならば「非ぬるま湯」と判別して求めたときの誤判別273人、誤判別率31.1%と比べても改善されないことがわかる。このことから、等ウェイトで求めた体感温度による判別が、判別分析によって求めたウェイトによる判別の結果と比較しても遜色のないものであることが明らかになった。

表3.6 判別結果の比較(1991年調査)

| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |

| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 378 (62.6) | 226 (37.4) | 604 | 508 (84.1) | 96 (15.9) | 604 |

| 2. No 「非ぬるま湯」 | 82 (30.0) | 191 (70.0) | 273 | 177 (64.8) | 96 (35.2) | 273 |

| 計 | 460 | 417 | 877 | 685 | 192 | 877 |

| 誤判別数=308 誤判別率=35.1% | 誤判別数=273 誤判別率=31.1% | |||||

以上のことから、1990年本調査と同様に、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題がなく、かなりよく符合するものであることが確認された。

第1章では、1987年調査のデータから、職務満足感とぬるま湯感の共存が指摘されている。実は、1990年本調査でもまったく同様に、職務満足感とぬるま湯感の共存を確認することができる。そのことをまず見てみよう。1990年本調査では、ぬるま湯感については第1章の質問Q1と同じ質問、職務満足感については第1章の質問Q2をよりストレートな表現に変えて、それぞれ次のようなYes-No形式の質問を用意した:

Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。質問Q1のぬるま湯感については、56.9%(483人)の人がYes、43.1%(366人)の人がNoと答えている。これは1987年調査とほとんど同じ構成比率である。これに対して、質問Q2'の職務満足感については、46.9%(399人)の人がYes、53.1%(451人)の人がNoと答えている。この二つの質問への回答について、その関連を調べてみると、クロス表は表4.1のようになった。この表の行方向(横方向)の百分率は、1987年調査のときのクロス表(第1章の表1.1)とほとんど同じ比率を示している。つまり、ぬるま湯感と職務満足感との間には負の相関関係があるものの、やはり職務満足感を感じている人の半数(1987年調査で49.9%、1990年本調査でも50.1%)がぬるま湯感を同時に感じているのである。

表4.1 ぬるま湯感と職務満足感(1990年本調査)

| Q2'. 現在の職務に 満足感を感じる。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま 湯」だと感じることがある。 | ||

|---|---|---|---|

| Yes | No | 計 | |

| Yes | 200 (50.1) | 199 (49.9) | 399 (100.0) |

| No | 281 (62.7) | 167 (37.3) | 448 (100.0) |

| 計 | 481 | 366 | 847 |

このように1987年調査と同様に、1990年本調査でも、ぬるま湯感と職務満足感との間には、かなりの重なりが存在していたことから、職務満足感とぬるま湯感の共存はごく普通に見られる現象と考えてよさそうである。この章では、なぜ、職務満足感とぬるま湯感が共存しうるのかを考えるために、そもそも職務満足はどこから来るのか、そして、それはシステム温、体温といった変化性向とどのような関係にあるのかを、これまでの主要な事実発見と学説を取り込み、第3章で取り上げられた1990年本調査と1991年調査のデータを使って検証を行いながら、解きほぐしていくことにする。これらの2回の調査は、体感温度測定のための質問項目の改善とともに、この章でこれから展開される諸仮説の検証も目的として行なわれたものである。

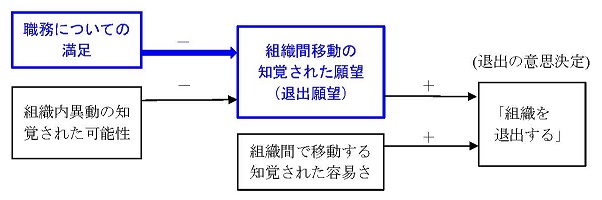

まずそれでは、職務満足は、一体どこから来るのかについて考えてみよう。そのヒントがHerzbergの動機づけ衛生理論(motivation-hygiene theory)として知られるものにある。Herzbergらは、米国ピッツバーグ(Pittsburgh)市の企業9社の技術者と会計担当者、約200人を対象にした横断的調査を行い、その面接調査の結果得られた事実発見に基づいて、この理論を提唱している。この面接調査では、彼らの職務について、例外的に良い感じをもった時、あるいは例外的に悪い感じをもった時を思い出してもらい、その時にどんな事象が起こったのかを詳細に話してもらうという方法がとられた(Herzberg et al., 1959, ch.3, pp.141-142)。その結果、次のような事実発見が得られたという(Herzberg et al., 1959, p.80)。

したがってHerzberg et al.(1959, pp.113-114)は、これらの2組の要因は二つの分離したテーマを有していると考えた。つまり、職務満足をもたらす1の満足要因(satisfier)は自分の行っている職務そのものと関係していると考えられるが、職務不満足をもたらす2の不満足要因(dissatisfier)は自分の職務ではなく、それを遂行する際の環境、条件と関係しているというのである。そして、1の満足要因は動機づけ要因(motivators)と呼ばれ、2の不満足要因は、もっぱら職務不満足を予防するための環境的要因なので、衛生要因 (factors of hygiene)と呼ばれることになる。これが動機づけ衛生理論の概要である。

この動機づけ衛生理論に対して、その後、Herzberg自身のものも含め、多くの追跡研究 (follow-up studies)が行われ、Herzberg (1966, chs.7-8)で多数紹介されている。そのうち、復元調査だけでも9研究が取り上げられており、もともとの調査も入れて、17母集団に対する10研究で、重複しているものも入れて100以上の要因が調べられ、そのうち、動機づけ衛生理論の予想と違う結果になったのはわずか3%にも満たないことが紹介されている (Herzberg, 1966, p.125 邦訳p.141)。以上のことから、Herzbergの動機づけ衛生理論はかなり真憑性が高いと考えるべきであろう。

動機づけ衛生理論の真憑性が高いとすると、給与や作業条件という従来動機づけの中心に考えられていたものが、実は衛生要因にすぎなかったということになる。それに代わって見いだされた動機づけ要因が、自分の行っている職務そのものとの関係を表しているということは、一体何を意味しているのだろうか。Herzberg et al.(1959, p.114)は、動機づけ要因は、仕事において自らの先天的潜在能力に応じて、現実の制限の内で、創造的でユニークな個人として自分の資質を十分に発揮したいという自己実現(self-actualization)の個人的欲求を満たすからこそ満足要因になるのだと主張している。こうしたことを明らかにしてくれるのが、内発的動機づけの理論である。これには変化性向の概念が密接な関係をもってくる。

内発的に動機づけられた活動とは、当該の活動以外には明白な報酬がまったくないような活動のことである。見た目には、つまり外的には何も報酬がないのに、その人がその活動それ自体から喜びを引き出しているようなとき、そう呼ばれる。その活動が外的報酬に導いてくれるからその活動に従事するのではない。外的報酬という目的のための手段になっているからではなく、その活動それ自体が目的となって、その活動に従事しているような活動を内発的に動機づけられた活動というのである(Deci, 1975, p.23 邦訳p.25)。

動機づけというと、給与等の外的報酬にのみ目が行きがちであるが、実は内発的動機づけと外的報酬による動機づけとは付加的関係にはないということが、多数の実験研究から実証されている(Deci, 1975, ch.5.)。これらの実験では、内発的動機づけの測度として、

Deci (1975, p.61 邦訳p.68)はこの内発的動機づけ(intrinsic motivation)を考察し、「内発的に動機づけられた行動は、人がそれに従事することにより、自己を有能(competent)で自己決定的(self-determining)であると感知することのできるような行動」であると定義した。後に第5章でも触れるが、Atkinson (1957)の考えた達成動機づけも、環境との関係において自らが有能で自己決定的であることを感じたいという基本的な動機づけから分化したものであり、内発的動機づけの一つの特殊ケースとなる(Deci, 1975, p.107 邦訳p.120)。このように、有能さと自己決定の感覚への欲求は、自己とその環境との相互作用の結果として、特定のいくつかの欲求へと分化していくことになる(Deci, 1975, p.62 邦訳p.70)。言い換えれば、最初に有能さと自己決定の感覚への欲求が存在するのである。 このことはMaslowの考えた自己実現の位置づけとは全く異なる。Maslow(1943)は人間の欲求を

ところが、有能さと自己決定に対する内発的欲求は、出生時から既に存在しているのであり(Deci, 1975, pp.82-84 邦訳pp.92-94)、Maslowによる自己実現の欲求の位置づけとはその位置づけが根本的に異なっている。このことには十分な注意が必要である。もっとも、Maslowの欲求段階説に対しては、これまで数多くのさまざまな検証が試みられているものの、その試みはことごとく失敗していると言われる(Wahba & Bridwell, 1976)。Maslow自身もその主張を実質的にトーンダウンさせているので(Maslow, 1970, ch.4)、Maslowの考えた自己実現の位置づけにこだわる必要はないといえる。

このように有能さと自己決定の感覚への欲求は出生時から既に存在し、後にいくつかの欲求へと分化していくことにもなる根源的な欲求である。このうち有能さ(competence)の概念はWhite(1959)によるもので、日常的用法よりも広義に、生物学的意味で有機体がその環境と効果的に相互に作用する能力を指している。Whiteは広範な文献サーベイを行い、見る、つかむ、はう、歩く、考える、目新しいものや場所を探求する、環境に効果的な変化を生み出すといった行動は、それによって、動物や子供がその環境との間に効果的に相互に作用することを学習するプロセスを構成するという共通の生物学的意味をもっていると考えた。この共通の性質を指すために、有能さという用語が選ばれたのである。

つまり、自己の環境を処理し、効果的な「変化」を生み出すことができたとき、有能さを感じるのであり、DeciはWhiteの定義したこの有能さという用語を選ぶことで、変化性向の概念を考察していたことになる。人は自己の環境を自分で処理し、効果的な「変化」を生み出すことができるときに、有能であると感じるのであり、それはまさに自己決定的であると感じていることにほかならない(Deci, 1975, p.61 邦訳p.68)。そして、そうした有能さと自己決定(self-determination)の感覚に対する一般的欲求(Deci, 1975, p.62 邦訳p.70)こそが、個人の「変化性向」すなわち体温なのである。もちろん本書では、個人の変化性向の大きさを測定しようとする試みからスタートしていることからもわかる通り、変化性向には個人差があることを前提としているが、この変化性向がある程度の大きさでは存在しているために、人は、

命題D1 (Deci, 1975, Proposition II を修正). もし、ある人の有能さと自己決定の感覚が高くなれば、彼の満足感は増加する。逆に、もし、有能さと自己決定の感覚が低くなれば、彼の満足感は減少する。

つまり、人には有能で自己決定的である感覚に対する一般的な欲求である変化性向があるために、内発的に動機づけられた行動をとり、その結果、有能さと自己決定の感覚が高められれば、満足感を得ることになるのである。したがって命題D1は、既に述べたようなHerzbergの事実発見、すなわち、達成、達成に対する承認、仕事そのもの、責任、昇進が満足要因であるということに基本的に合致している。つまり、Herzbergの職務満足における動機づけ要因とは、有能さと自己決定の感覚に関するものだったのである。

それに対して、Herzbergの衛生要因の示唆するところは、職務を行っている環境が、個人の変化性向(すなわち体温)の発現である自己決定を阻害し(すなわち低システム温)、自己決定が低レベルに抑えられてしまうならば、職務不満足をもたらすということである。そのような状況下では、もし仮にシステム温が高く、自己決定を促進していたならば、自己決定度は向上し、その結果として職務満足がもたらされたかもしれない。Deciは内発的動機づけに及ぼすこうした外的報酬の効果に関して、「認知的評価理論」(cognitive evaluation theory)を提唱した。この理論は前述の命題D1と次の命題に要約される。

命題D2 (Deci, 1975, Propositions I and III を修正). あらゆる外的報酬は二つの側面をもっている。すなわち、(1)それを提供することで、受け手の行動を統制し、特定の活動に従事させ続けることをねらいとしている統制的(controlling)側面と、(2)報酬の受け手に彼もしくは彼女が自己決定的で有能であることを伝える情報的(informational)側面である。(a)もし受け手にとって統制的側面がより顕現的であれば、自己決定の感覚が弱まり、外的報酬を獲得するために活動に従事していると知覚し始める。(b)もし情報的側面がより顕現的であれば、自己決定と有能さの感覚が強まる。

この命題D2は、外的報酬がまさに「外的」存在であるということを指摘している点が重要なのである。既に命題D1で述べたように、有能さと自己決定の感覚は、常に内発的動機づけに結び付き、満足感を高める。内発的に動機づけられた活動とは、その活動が金銭や賞賛や食物などの外的報酬(external rewards)に導いてくれるという手段として有用だという理由からではなく、活動それ自体が目的なのであり(Deci, 1975, p.23 邦訳p.25)、彼が報酬に浴していると見いだすようなある種の内的状態(internal states)をその活動自体がもたらすから、その活動に従事しているのである(Deci, 1975, p.24 邦訳p.26)。このように、内的な情緒的状態が報酬となっているケースでは、報酬を満足と分けることができない。両者はむしろ同義と考えるべきである。なぜなら、内的報酬では、ある目標の達成が報酬となっているというよりは、目標の達成によってもたらされる内的状態すなわち満足それ自体が報酬だからである(Deci, 1975, pp.117-118 邦訳p.133)。

それに対して、金銭や賞賛のような外的報酬のケースでは、たとえ満足をもたらすとしても、満足は報酬の後にくることになる。命題D2の(a)は、そのように満足を後に押しやってしまうために、外的報酬が内発的動機づけを制約する大きな顕現性(salience)とインパクトをもっているということを主張している。したがって、この認知的評価理論によれば、業績を条件として与えられる報酬(contingent rewards)は、確かに個人を外的に動機づけるために有効ではあるが、しかしその一方で、その統制的側面が機能すればするほど、人間は内的な情緒的状態を報酬とは考えず、外的報酬の獲得のために働くようになる。つまり、内発的動機づけは低下することになる。外的報酬が内発的動機づけに対してプラスに機能するかどうかは、外的報酬の種類からではなく、それがメンバーの変化性向を受け止め、あるいは促す程度を表すシステム温的観点から評価するしかないといえそうである。

以上のことをまとめると、変化性向の定義から考えて、個人の変化性向である体温が高いほど、結果として生じる個人の自己決定の度合は高くなるはずである。そして、仮に同じ体温レベルだとしても、個人の組織内環境であるシステムがメンバーの変化性向を受け止め、あるいは促す程度を表す変化性向、つまりシステム温が高いほど、個人の自己決定の度合は高くなり、自己決定の感覚も高くなるはずだと考えられる。ただし、Herzbergの動機づけ衛生理論が示唆する通り、システム温は衛生要因的な役割を果たすにすぎず、それ自体が直接、自己決定の感覚をもたらすわけではないことには注意がいる。そこで、ここでは、変化性向との関係から、個人の変化性向の結果として生じる自己決定の感覚に的を絞って、自己決定度を連結点にして、変化性向と職務満足を結び付ける自己決定度仮説を、命題D1から立てることにする。

仮説5 (自己決定度仮説). (a)個人の変化性向である体温が高いほど、そして組織のシステムとしての変化性向であるシステム温が高いほど、組織の中での個人の自己決定の感覚は高くなる。(b)この自己決定の感覚が高いほど、職務満足感は高くなる。仮説5の検証を行うためには、自己決定の感覚がなんらかの形で測定されなければならない。第3章で改良版のシステム温、体温を定義したときと同様に、1990年本調査で得られたデータを基にして、論理的にこれらを表す質問項目と考えられるものの中から、さらに章末の付録でも取り上げられているような主成分分析の結果を検討しながら絞り込みを行って、次の5問が選ばれた。

D1. トップの経営方針と自分の仕事との関係を考えながら仕事をしている。これらの質問に、Yesならば1点、Noならば0点を与えて、ダミー変数化した5問を単純に加えた合計点を自己決定度(DINDEX )として定義することにしよう。自己決定度は、システム温、体温と同様に0〜5の値をとることができる。この自己決定度を使って、1990年本調査、1991年調査によって得られたデータを基にして、仮説5の検証を行なってみよう。自己決定度は、1990年本調査では平均2.72、標準偏差1.66 (N =831)となった。1991年調査では平均3.22、標準偏差1.46 (N =889)となり、1990年本調査と比べて平均が0.5高くなっている。体温、システム温、自己決定度の3変数間の相関係数は表4.2のようになっている。

表4.2 主要変数間の相関係数行列

(A)1990年本調査

| 体温 (BINDEX ) | システム温 (SINDEX ) | 自己決定度 (DINDEX ) | |

|---|---|---|---|

| 体温 (BINDEX ) | 1.000*** (831) | 0.230*** (818) | 0.535*** (820) |

| システム温 (SINDEX ) | 0.230*** (818) | 1.000*** (830) | 0.321*** (817) |

| 自己決定度 (DINDEX ) | 0.535*** (820) | 0.321*** (817) | 1.000*** (831) |

(B)1991年調査

| 体温 (BINDEX ) | システム温 (SINDEX ) | 自己決定度 (DINDEX ) | |

|---|---|---|---|

| 体温 (BINDEX ) | 1.000*** (893) | 0.152*** (877) | 0.486*** (879) |

| システム温 (SINDEX ) | 0.152*** (877) | 1.000*** (888) | 0.311*** (875) |

| 自己決定度 (DINDEX ) | 0.486*** (879) | 0.311*** (875) | 1.000*** (889) |

それではさっそく仮説5(a)の検証を行ってみよう。体温が高いほど、そしてシステム温が高いほど、自己決定度が高くなるかどうかを調べるために、自己決定度(DINDEX )を被説明変数とし、既に第3章で定義している改良版の体温(BINDEX )、システム温(SINDEX )を説明変数として回帰分析を行ってみた。その結果は、

1990年本調査 DINDEX = 0.558 + 0.535 BINDEX+0.248 SINDEX

(4.633***)(16.368***) (7.125***)

R2=0.3272 (F=195.810***)

1991年調査 DINDEX = 1.125 + 0.499 BINDEX+0.231 SINDEX

(9.434***)(15.506***) (8.350***)

R2=0.2922 (F=178.379***)

となった。自己決定度の平均が1991年調査の方が0.5高いことを反映して、定数項にはその分の違いが認められるが、回帰係数の値は安定している。回帰係数の下の( )内はt 値を表しているが、このDINDEX のBINDEX、SINDEX への回帰式から、体温、システム温の回帰係数はともに有意で、しかも正なので、体温が高いほど、そして、システム温が高いほど、自己決定度は高くなるという仮説5(a)の関係が確かめられた。

さらに、第3章でもやったように、1990年本調査のデータを使い、システム温、体温の平均2.13、3.08を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、自己決定度の平均を求めてみると、表4.3(A)のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとに、自己決定度の平均を求めたのである。この表からわかるように、高体温・高システム温の領域では、自己決定度の平均は3.96とほとんど4にもなるが(自己決定度は最高5までしかとれない)、低体温・低システム温の領域では自己決定度の平均は1.92と、その半分にも達しない。また、分散分析を行ってみると、低体温より高体温、低システム温より高システム温の方が自己決定度が有意に高いこともわかる。また1991年調査のデータを使って、追試として同じ分析を行ったが、表4.3(B)のように同様な結果が得られている。以上のことから仮説5(a)は検証された。なお、分散分析は、繰り返し数が不揃いなので、要因に階層構造を考えて、部分モデルに基づく平方和を求めたType Ⅱの平方和を用いている。

表4.3 自己決定度

(A)1990年本調査

| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||

|---|---|---|---|

| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |

| 高 (4〜5) | 3.27 (191) | 3.96 (165) | 3.59 (356) |

| 低 (0〜3) | 1.92 (304) | 2.33 (148) | 2.06 (452) |

| 全体 | 2.44 (495) | 3.19 (313) | 2.73 (808) |

| 因子 | F 値 |

|---|---|

| 体温 | 200.80*** |

| システム温 | 26.92*** |

| 体温×システム温 | 1.85 |

(B)1991年調査

| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||

|---|---|---|---|

| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |

| 高 (4〜5) | 3.51 (206) | 4.06 (141) | 3.73(347) |

| 低 (0〜3) | 2.46 (280) | 3.16 (173) | 2.73(453) |

| 全体 | 2.91 (486) | 3.56 (314) | 3.16(800) |

| 因子 | F 値 |

|---|---|

| 体温 | 109.88*** |

| システム温 | 42.66*** |

| 体温×システム温 | 0.62 |

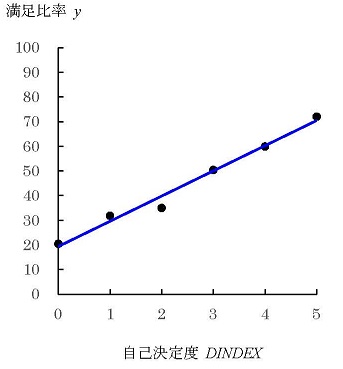

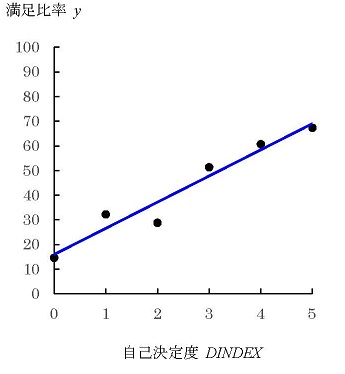

次に、仮説5(b)の検証を行ってみよう。これはまず、職務満足に関する前述の質問Q2'を用いて、Yesつまり現在の職務に満足を感じていると回答した者の比率を「満足比率」と定義し、これが、自己決定度が高くなるにつれて、どのように変化していくのかを調べてみればよい。表4.4は職務満足と自己決定度のクロス集計表であるが、この表から明らかなように、1990年本調査、1991年調査ともに、仮説5(b)の通り、自己決定度が高くなるにしたがって、満足比率は増加していく。この様子は、図4.1にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。試みに、最小2乗法でそれぞれ6個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図4.1の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は1990年本調査で0.9830、1991年調査で0.9407となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この直線によると、1990年本調査、1991年調査ともに、自己決定度3で満足比率はほぼ50%となり、職務満足を感じるかどうかほぼ半々になる。そして、自己決定度が1上がるごとに、満足比率はほぼ10%上昇するのである。このことで、仮説5(b)は検証された。また自己決定度が測定できれば、ある自己決定度の人が、どの程度の確率で職務満足感を感じるかを予測することもできる。

表4.4 自己決定度と満足比率

(A)1990年本調査