J. G. MarchとH. A. Simonの書いた Organizations という本がある。出版されたのは1958年、私の生まれた翌年である。近代組織論の金字塔的業績であり、いまや組織論の古典であるが、翻訳が出たのは原著出版後二十年もたった1977年、私が大学の学部学生の頃であった。その時は評判を聞いて一読してはみたものの、たいして印象も残らなかった。しかし、大学院に入り、多少なりとも勉強をしてから読み直してみて、そのバックグラウンドの広さにようやく気がついて唖然とした。統計的決定理論、ゲーム理論、経済学、心理学、行政学、社会学、そしてもちろん経営学の分野で、その後咲き乱れることになる大輪の花々の種子が組織論という鞘の中に埋め込まれている。そんな感じの本である。特に統計的決定理論との連続性には新鮮な驚きがあった。近代組織論は決定理論の理解なくしては語れない。この本との再会を果たして、私は自分の専門分野を決めた。

そして、本来の守備範囲である経営学の分野で、近代組織論ではいわばかくし味的存在であった統計的決定理論を前面に打ち出した組織研究をするようになった私は、後になって、大学院時代に統計的決定理論のまともな授業、演習に参加する機会に恵まれたこと自体、とてつもなく幸運なことであったことを知らされた。

こんな幸運に巡り合うことができたという感謝の気持ちが、本書執筆の根底にある。私の感じた新鮮な驚きをどれだけ伝えることができるだろうか。統計的決定理論と近代組織論の連続性を一つの流れとしてはっきり見えるようにできるだろうか。とにかく、一見かなり距離のある両者を1冊の著書にまとめる作業に着手したわけである。

本書を貫くのは、組織と人間に対する私の思いである。つまり、(i)人間は限られているとはいえ合理的に意思決定を行なうことができる。(ii)それを可能にするのが組織という装置であり、これを使って環境への適応をはかっている。しかし、(iii)人間は合理性に閉じ篭って生きているわけではない。大きな問題にぶつかって立往生したり、チャレンジしたりを繰り返していく。この(i)(ii)(iii)が、そのまま第I部、第II部、第III部のモチーフとなっている。

しかし、こうしたことを何らかの意味で哲学的にあるいは思想的に説こうというわけではない。現実の組織の中で起こっていることを説明するために、数学を使った抽象的なモデルや概念といった理論的な骨組みに、実際に組織現象を観察し、調べてわかった経験的事実を肉付けしていくと、自然とこうしたストーリーになるというだけのことである。その意味では、従来の経営組織論の本とも意思決定論の本ともかなり趣の異なる内容の本になったと思っている。

本書は草稿段階で、何度か大学での講義ノートとしての使用を経ており、文科系も含めて高校卒業程度の数学的予備知識があれば理解できるような工夫に努めたつもりである。確率の話が入ってくるところでは、コンピュータ言語BASICを使ったコンピュータ・シミュレーションを行ない、そのプログラムも記載している。プログラムはできるだけ簡単になるように工夫しているし、BASICはパソコンにスタンドアロンでも搭載されているケースが多いので、パソコンなどをお持ちの読者は、ぜひ一度自分でシミュレーションを楽しんでみることをお勧めする。確率の概念や何万回、何十万回の試行といったものに対する実感が湧いてくるはずである。

また数学的導出がいかに正しくとも、その結論が現実の組織現象と矛盾するのでは、そのモデルの前提や仮定が間違っていると判断せざるを得ない。組織現象の数理モデルを考える場合には、そういった厳しさが常に要求される。そこで本書では、組織の話が単なる数式やモデルの話で終ってしまわないように、私がこれまで手掛けてきた調査のデータを利用して、できるだけ現実の組織の姿、組織現象と結び付けるようにしている。そのために、常識的に理解可能な範囲での統計分析を行なっている部分もあるが、基本的には統計学の知識がなくても理解できるようになっているはずである。それでも、こうした統計分析に興味のある読者は、手元にある初歩的な統計学テキストあるいは拙著『経営統計入門-SASによる組織分析』(東京大学出版会, 1992)を参照してほしい。また、調査データを用いた組織分析に興味のある読者は拙著『ぬるま湯的経営の研究』(東洋経済新報社, 1993)に、こうした組織分析の実例が詳述されているので、あわせて参考にしてほしい。

冒頭にも記したように、本書は幸運な巡り合わせの中から生まれた。筑波大学大学院時代に、自らは経営学者でありながら、私に統計的決定理論をはじめとする数理的な専門科目を勉強するように強く勧めてくださった指導教官である高柳暁先生。そして副指導教官まで引き受けていただいて統計的決定理論を文字通り一から指導してくださった松原望先生(現在、東京大学教授)には、この場をお借りして心から御礼申し上げたい。

さらに、本書の執筆計画は、私の東北大学経済学部在職中に立てられたが、当時、原澤芳太郎先生(現在、東京理科大学教授)の研究室で時として深夜まで御専門の意思決定論と経営組織論について伺った話が、私に確信を抱かせ本書執筆のきっかけとなった。また武藤滋夫先生にもゲーム理論と決定理論の関係について疑問が氷解する経験を何度もさせていただいた。改めて感謝の意を表させていただきたい。

その後、私の職場が東京大学教養学部に変わったが、教養学科で担当した意思決定論の授業は私の考えをまとめる良い機会となった。助手時代を含め、こうした著書をまとめる知的自由を与えていただいた東京大学教養学部に感謝したい。本書がもとにしている調査データの収集に当っては、日本電信電話公社(現在の日本電信電話株式会社)及び財団法人日本生産性本部経営アカデミーの援助と協力が得られたことにも謝意を表したい。本書の執筆を引き受けてから六年が経過しているが、その間、朝倉書店の柏木信行氏には辛抱強く励ましていただいた。この場を借りて御礼申し上げたい。最後になるが、本書の執筆のために何度となく休みの予定をあきらめてくれた妻敦子と息子伸之に心から感謝したい。

1993年8月

高橋伸夫

本書の流れを全体として理解しておいてもらうために、まずは、誰もが知っている簡単なゲーム、ジャンケンを材料としてメニュー紹介をしておこう。

いまA君、B君の二人がジャンケンする場面を想定してみる。二人の出す手はもちろん

グー、チョキ、パー

のどれか一つで、二人の出す手の組合せによって勝負がつくことは御存知のとおりである。A君の星取り表を作ってみれば、表0.1(a)のようになる。一方、B君の星取り表は、ちょうどこれと裏返しになり、表0.1(b)のようになる。

表0.1 星取り表

(a) A君の星取り表

| A君の手 | B君の手 | ||

|---|---|---|---|

| グー | チョキ | パー | |

| グー | △ | ○ | ● |

| チョキ | ● | △ | ○ |

| パー | ○ | ● | △ |

(b) B君の星取り表

| A君の手 | B君の手 | ||

|---|---|---|---|

| グー | チョキ | パー | |

| グー | △ | ● | ○ |

| チョキ | ○ | △ | ● |

| パー | ● | ○ | △ |

ところで、A君、B君の二人はただジャンケンしていてもつまらないというので、ジャンケンで勝った方が、負けた方から100円もらえることにした。すると、もう星取り表は単なる勝敗ではなく、表0.2のような金額を書き込んだ利得表になる。A君の利得表は表0.2(a)のようになり、B君の利得表はちょうどこれと裏返しの表0.2(b)のようになる。当然のことながらA君とB君の利得の合計(つまり和)は0になる(だからゼロ和ゲームという)。

表0.2 利得表

(a) A君の利得表

| A君の手 | B君の手 | ||

|---|---|---|---|

| グー | チョキ | パー | |

| グー | 0 | 100 | -100 |

| チョキ | -100 | 0 | 100 |

| パー | 100 | -100 | 0 |

(b) B君の利得表

| A君の手 | B君の手 | ||

|---|---|---|---|

| グー | チョキ | パー | |

| グー | 0 | -100 | 100 |

| チョキ | 100 | 0 | -100 |

| パー | -100 | 100 | 0 |

もし仮にB君が、純粋に「パーだけを出す」という戦略(これを純戦略という)を立てたとしよう。これに対してA君はチョキを出す戦略で勝つことができる。B君の出す手がグーでもチョキでも同じこと、純戦略である限り、A君にはそれに対抗する戦略が立てられる。一体B君はどうしたら良いのだろうか。

それでは、パーだけを出すというのではなく、10回に1回はグーを出す戦略に変更しようか。しかし、それでもA君のチョキを出す戦略に対して、B君は1勝9敗ペースの大敗を喫することになる。つまり、B君がグー、チョキ、パーのどれか一つの手にこだわりをもち続ける限り、A君はB君に勝越すことができるのである。そこで考えられるのは、B君はグーもチョキもパーも同じ比率つまり1/3ずつ混ぜ合わせて出していくという戦略である(これを混合戦略という)。こうなってしまうと、A君もB君となんとか勝敗を分けるために、やはりグーもチョキもパーも同じ比率1/3ずつで出していくしかない。

もちろん自分の出す手を相手に教えてからジャンケンをすることはないのだが、ここまでくると、たとえ互いに相手の混合比率を知っていたとしても、AB両君ともこの混合比率を変えることはないだろう。つまりこの状態でゲームは均衡しているのである。実は、この均衡は単なる戦略のレベルの均衡にとどまらない。その戦略を決める意思決定原理のレベルでも「均衡」することになるのである。こうしたことを厳密に議論するためにゲーム理論が登場することになる。

こうなってしまうと、A君もB君も、自分の壷の中にグー、チョキ、パーの印のついている玉をそれぞれ同数入れておいて、審判役の人がA君の壷とB君の壷からそれぞれ1個ずつ玉を取り出して、勝敗を判定しても同じことになる。つまり、くじを引くのと同じである。このように結果として得られる利得が確率をともなっている場合、利得はどのように評価すべきなのだろうか。例えば、均衡しているときは、A君もB君もどちらが有利ということはなかった。ということはA君もB君も損得なしということになっているはずだ。そうでもなければ、ジャンケンはこれほど広くは普及しなかったであろう。しかし、そのことをどうやって確かめるのだろうか。実はこのことは、厳密には期待効用として効用理論の中で研究される。

ところで、仮にB君が「パーだけを出す」と確固たる信念をもって行動するとして、A君はどうやってそれを知ることになるのだろう。実際には、B君がパーをよく出すということはA君も知っていることが多い。つまり、このときA君は、B君の混合戦略の混合比率が1/3ずつではなく、パーにやや重きを置いたもの、例えば確率分布(1/4,1/4,1/2)であることを知っていることになる。こうした確率が存在することは主観確率の理論で取り扱われる。

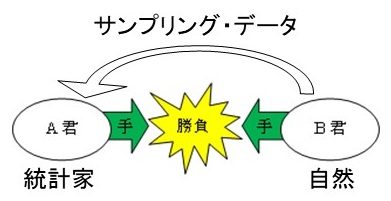

しかし、これだけでは心許ないときには、A君はB君についての情報収集を行なう。一番いいのは、実際に勝負に入る前に何回か試しジャンケン(これを試行または実験という)をしてみて、A君の手の出し方の頻度を見るのである。これは統計学でデータを取ることあるいはサンプリングすることと同じである。ただし、統計的状況では、試しジャンケンによってB君の出す手がA君の出す手に影響されてしまっては困る。そこで、B君は泰然として統計家A君のスパイ行為を黙認する懐の深い自然だと考えるのである。こうして、統計的状況は、統計家対自然という2人ゼロ和ゲームとして定式化され、ここに統計的決定理論が誕生する。その際のデータの利用に際してはベイズの定理が活躍することになる。

もっとも、本当にB君のことを知ろうと思ったら、A君は四六時中B君を徹底的にマークし、ジャンケンをしつこくせまり、記録を丹念に取り、詳細に分析し……などという行動を取らねばならない。しかしこれでは、A君は体がいくつあっても足りなくなる。多分それは不可能であろう。あるいは物理的には可能であっても、たかが100円掛けのジャンケンのために……、経済的には割に合わないことは目に見えている。A君が全知全能の人ならば心配はないが、人間の合理性には自ずと限界があるのである。

ところがA君は、B君のごく親しい友人のC君から耳よりな情報を入手した。B君はかつてC君に「僕はパーしか出さないことに決めているんだ」と話していたというのである。そこでC君は自分がB君とジャンケンをするわけにはいかないので、A君にこの情報を提供し、もうけた分は2人で山分けにしようと持ちかけたわけである。いわばB君についての権威であるC君からの情報なので、A君はそれを受け入れ(つまり権威あるものとして信用し)、この情報を前提として、意思決定を行なうことにしたのであった。つまり、「チョキを出す」ことにしたのである。(ただし、実際の経済活動では、こうした取引はインサイダー取引と呼ばれ、禁じ手にされているはずであるが……。) そしてA君(というより組織)はB君に対して確実に勝利することになったのである。たった2人の連携プレイとはいえ、これは組織の勝利であった。限定された合理性しかもたない人間が、組織的な意思決定過程の中でそれをある程度克服したささやかな事例である。ここに近代組織論が誕生することになる。

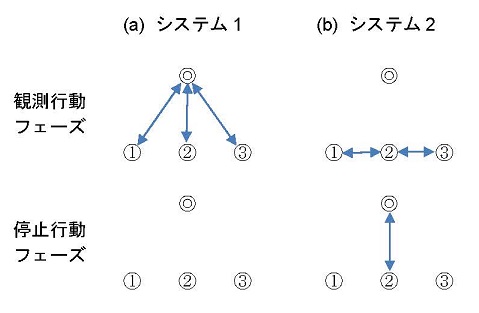

図0.1 ゲームから組織へ

(a) 2人ゲーム

(b) 統計的状況(統計家対自然)

(c) 組織的状況(組織対環境)

とはいっても、組織さえ作ればすべてが丸く収まるというわけではない。このA君とC君の組織でも、仮にC君がこの情報の入手のための必要経費として200円を要求したらどうなるだろう。つまり情報コストは組織の成否を左右する。さらに、いまの例では情報が得られれば、A君のとる手が確実にわかってしまうが、一般には対戦相手がどの手をとるのかについては不確実性がともなうのが普通である。こうしたときには、組織の形態は今のままで良いのだろうか。組織を通じての情報の収集の仕方はこれで良いのか、そして、A君とC君の仕事の分担はこれで良いのか、といったことが少なくとも経済的、コスト的には問題となってくる。これが環境の不確実性への適応を考えた組織設計の問題である。

さらに、確かにこのときはA君とC君の2人は小さな組織としてうまく機能したが、人間が2人いればいつでも組織となるわけではない。組織として機能するためにはたった2人の集団とはいえ、2人の間にコミュニケーションがなくてはいけないし、もっと重要なことは、2人が共通の目的(先ほどの例では「B君にジャンケンで勝ち、100円もうけること」)をもち、この目的に対して積極的に協働する意欲をもっていることである。これが組織成立の3条件と呼ばれるものである。このように集団を組織として機能するようにせしめることを組織活性化という。組織が活性化していなければ、とりうる組織形態にも、当然、制約が生じることになり、環境適応がうまくいかないことになる。

もっとも、このA君とC君の組織は、B君以外の人に対してはいたって非力な存在である。特に、ジャンケンにおいて独自のノウハウとデータ収集、分析能力を誇るD君と対戦しては、下手すると大損する可能性がある。D君と対戦するにはA君はまだ弱すぎるのである。そこでA君は、D君が近付いて来ると、ジャンケンの話は一切口にしない。ジャンケンを持ちかけられても、じっと聞き流し、D君があきらめて、別の対戦相手を探しにその場を立ち去るまで、やり過ごすのである。

こうして、もうけるために、A君(とC君の組織)は、D君を避け、B君とのみ対戦を続けることになる。もうけることだけが目的ならば、これが一番良いのだが、A君はこうして純粋なB君に勝ち続けることに、何か物足りなさを感じ、満足できない自分に気がついた。とうとうある日、A君はB君に真実を打ち明け、今度は知恵を絞って、D君にチャレンジすることにしたのである。いくら強いといってもD君にも癖はあるだろうし、D君自慢のノウハウだって、わかってしまえばその裏をかいて勝つ方法があるかもしれない……。ゲームのような状況にあってさえ、人を動機づけ、つき動かすものは単なる損得以上の何かである。ましてや人にとって、仕事は単に、くじを引く以上の何かである。

本書でこれから取り扱うテーマをメニュー紹介風にジャンケンを材料として説明するとざっとこういうことになる。もちろん、もともとはジャンケンなどではなく、実際の組織現象を材料とした話であるし、それぞれの説明の背景には、かなり抽象的で厳密な理論も存在している。これから本格的に議論を進めていくことになるわけだが、以上のメニュー紹介を踏まえて、組織論の中で決定理論の果たす役割を本書の流れの中で理解して欲しい。

ゲーム理論は第二次世界大戦後に続々と誕生する社会科学の様々な研究領域に、アイデアや概念体系の点で多大の影響を与えている。本書の主要関心である、統計的決定理論や近代組織論(特にSimon以降)もその生成過程において、ゲーム理論の強い影響下に置かれていたことは学説史的な事実である。本書では、近代組織論のエッセンスを理解するために、まずは第Ⅰ部 (第1章~第3章) で、簡単なゲーム理論から始め、ゲーム理論や決定理論の中で意思決定がどのように扱われているのかを見ることにしよう。その上で、第Ⅱ部 (第4章~第6章) でそれらの理論が組織論の中でどのように展開していったのか、どのような応用が可能なのかについて見ることにする。そして第Ⅲ部 (第7章~第8章) では、実際の組織現象で決定理論の枠をはみ出した部分について、決定理論の側からその諸概念を用いて、どのようにはみ出しているのかを考えてみることにしよう。

意思決定について体系的に取り扱う試みは、ゲーム理論と呼ばれる領域から始まったといっていいだろう。実際、意思決定を分析する決定理論は、このゲーム理論から派生して生まれてくることになる。そこでこの章では、ゲーム理論について簡単な導入をはかった上で、ゲーム理論の中で意思決定やそこに至る意思決定原理をどのように扱うことができるのかを考えてみることにしよう。

序章で例として取り上げたジャンケンをはじめとして、将棋、チェス、トランプなどの様々なゲーム(game)は、複数のプレイヤーが、各々の行動を規定する一組の規約、ルール(rule)に従ってプレイするものである。たとえば先ほどのジャンケンをより詳細に観察してみると、2人で行なう最も基本的な1回限りのジャンケンでは、2人のプレイヤーがグー、チョキ、パーという3種類の手の中から一つの手を選択し、その選択(choice)の結果を文字どおり「手」で表現して提示するという動作から成り立っているわけである。そして、手の組合せによって2人のプレイヤーの勝敗がどう定まるのかが事前に取り決められている。

そこでまず、こうしたゲームのルールを構成する基本的な要素について、概念的に整理しておこう。

以上のようなルールの基本的要素によって記述されるゲームにおいて、ゲームの理論では、まず各プレイヤーは自分の受け取る利得を最大にしようとして戦略を選択すると考える。この前提に立った上で「ゲームを解く」ことを考えるのである。ゲームを解くというのは、簡単にいうと、ゲームの均衡点(equilibrium point)とそのときの均衡利得(すなわちゲームの値)を求めることをさしている。『広辞苑 第3版』(1983)によると、均衡とは二つ以上の物・事の間につりあいが取れていることとされるが、ゲームにおいても、ゲームの均衡点は何らかの意味でつりあいのとれている各プレイヤーの戦略の組であり、ゲームの値とはその均衡点における各プレイヤーの利得の組をさしている。

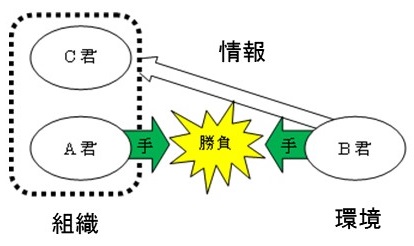

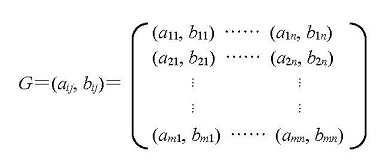

それでは、2人ゲームのルールについて、定式化してみよう。

さらに、この形式をふまえると、戦略と利得の関係は、表1.1のような利得表でも表すことができる。例えば、序章のジャンケンの例をこの利得表の形に書き直すと、表1.2のようになる。

表1.1 利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | …… | n | |

| 1 | (a11, b11) | …… | (a1n, b1n) |

| 2 | (a21, b21) | …… | (a2n, b2n) |

| : | : | : | |

| m | (am1, bm1) | …… | (amn, bmn) |

表1.2 序章のジャンケンの利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | ||

|---|---|---|---|

| 1 (グー) | 2 (チョキ) | 3 (パー) | |

| 1 (グー) | ( 0, 0) | ( 100,-100) | (-100, 100) |

| 2 (チョキ) | (-100, 100) | ( 0, 0) | ( 100, -100) |

| 3 (パー) | ( 100, -100) | (-100, 100) | ( 0, 0) |

このように定式化したとき、ゲームの均衡点は次のように定義される。すなわち、

f1(i*, j*)= maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1)

f2(i*, j*)= maxj∈Π2 f2(i*, j) (1.2)

を満たすとき、(i*, j*) を均衡点(equilibrium point)あるいはナッシュ均衡点(Nash equilibrium point)といい、この均衡点での利得 ( f1 (i*, j*), f2 (i*, j*)) を均衡利得という。たとえば、表1.3のような利得表を考えれば、戦略の組 (2,2) がナッシュ均衡点であり、ゲームの値は (4,4) となることがわかる。

表1.3 ナッシュ均衡点

| プレイヤー1 | プレイヤー2 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | (2, 2) | (0, 6) |

| 2 | (6, 0) | (4, 4) |

いまナッシュ均衡点に双方のプレイヤーがいるとしよう。仮に片方のプレイヤーがそのままで、もう一方のプレイヤーが戦略を変えるとすると、ナッシュ均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らし、損をすることになる。したがって、この均衡点からどちらのプレイヤーも離れようとはしない。つまり、つりあいがとれ、安定していることになる。だから均衡点と呼ばれるわけである。このように、他のプレイヤーが各自の戦略から逸脱(deviate)しないことが所与とされるときに、いかなるプレイヤーも自分の戦略から逸脱するインセンティブをもたないならば自己拘束的(self-enforcing)であるといわれる。

このように均衡点の定義だけを見ていると、ゲームの均衡の概念は非常にすっきりしたものに感じられるが、実は個々のケースでは、どうもすっきりとは納得のできない場合もある。そのうち特に有名なケースを二つほど例としてあげておこう。

例1.1 囚人のジレンマ(prisoner's dilemma)

2人の共犯の容疑者、囚人1と囚人2とが逮捕され、分離された上で別々に尋問を受けている。もし2人とも自白した場合には、懲役8年の刑になるが、2人とも自白しなければ、検察側も些細な犯罪しか立証できないので、懲役1年の刑で済むことになる。検察側は、2人の容疑者に自白を促すために、どちらか1人だけが自白した場合には、自白しなかった1人には、この罪での最高刑の懲役10年を求刑するが、自白した1人は検察に協力したということで懲役はないという司法取引を提示した。さて、囚人1と囚人2はどのような行動をとるのであろうか。この場合、刑期は負の利得なので、刑期にマイナスをつけて利得表を作成すると、表1.4のようになる。

表1.4 囚人のジレンマ

| 囚人1 | 囚人2 | |

|---|---|---|

| 自白しない | 自白する | |

| 自白しない | (-1, -1) | (-10, 0) |

| 自白する | ( 0, -10) | ( -8, -8) |

この利得表からもわかるように、均衡点は (自白する, 自白する) という戦略の組で、ゲームの値は (-8, -8) ということになる。ところが、実は (自白しない, 自白しない) をとることができれば、利得は (-1, -1) となって、二人の囚人にとってはるかに望ましいはずなのである。この (自白しない, 自白しない) のように、他のプレイヤーの利得を減少させることなく、あるプレイヤーの利得を増加させることができないような戦略の組はパレート最適(Pareto optimum)と呼ばれる。その意味では、(自白しない, 自白しない) は望ましい状態のはずなのに、この囚人のジレンマと呼ばれるケースではナッシュ均衡点にはならない。そして、このケースでのナッシュ均衡点はパレート最適にはなっていないのである。

例1.2 両性の闘い(the battle of the sexes)

1組の男女の間のゲームで、男の方はボクシングの試合を見に行きたいと思っているし、女の方はバレエを見に行きたいと思っている。ただし、2人は自己中心的な性格ではあるのだが、そこは恋人同士、必要ならば自分が見たいものを犠牲にしてでも2人で一緒にいたいとは思っている。こうした状況を利得表で表すと、表1.5のようになる。(ボクシング, バレエ) と (バレエ, ボクシング) の利得は逆ではないかと思われるかもしれないが、実はここでは、我を通してしまったことへの「後悔」を反映した利得になっている(§1.2eを参照のこと)。

利得表からもわかるように、このゲームには二つのナッシュ均衡点が存在している。一つは (ボクシング, ボクシング) という戦略の組であるし、もう一つは (バレエ, バレエ) という戦略の組である。しかも、いずれもパレート最適である。しかしこのゲームには大きな問題点がある。一体、この男女のカップルはどのようにして、どちらのナッシュ均衡点が選ばれるのかを知るのであろうか。もし男の方が (ボクシング, ボクシング)、女の方が (バレエ, バレエ) が均衡点だと思い込んでいたら、結局選択されるのは (ボクシング, バレエ) であり、2人は最悪の結末を迎えることになる。

表1.5 両性の闘い

| 男 | 女 | |

|---|---|---|

| ボクシング | バレエ | |

| ボクシング | ( 2, 1) | (-5, -5) |

| バレエ | (-1, -1) | ( 1, 2) |

以上のように、均衡点がどれかはわかったものの、その均衡点が果たして達成可能なのか、そしてもし可能だとして、それはプレイヤーがどのように考えて行動したときに達成されるのか、つまりどのような意思決定原理に則って行動したときに達成されるのかについては、まだ明らかではない。そこでここでは、プレイヤーの行動を意思決定原理の側面から考えてみることにしよう。

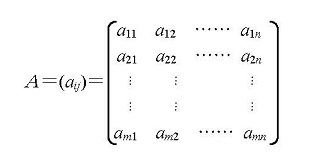

意思決定原理を簡潔に説明するために、本書ではこれ以降、ゲームをより単純化して、ゼロ和ゲームに限定して話を進めることにしよう。いま2人ゲームのうち、特に2人のプレイヤーの利得 f1 (i, j)、f2 (i, j) の和が常に0であるような場合、すなわち、

f1 (i, j)+ f2 (i, j)=0

であるとき、このゲームはゼロ和2人ゲーム(zero-sum two-person game)と呼ばれる。ゼロ和2人ゲームの場合には、

f1 (i, j)=-f2 (i, j)

と一方のプレイヤーの利得は、他方のプレイヤーの利得の符号をひっくり返したものになるので、2人の利得を両方とも併記して書く必要はない。そこで、

aij=f1 (i, j)=-f2 (i, j)

とおいて、戦略と利得との関係を次のような行列の形で表現することができる。この行列は利得行列(payoff matrix)とよばれ、このような行列の形で表現できることから、ゼロ和2人ゲームは行列ゲーム(matrix game)ともよばれる。

表1.6 2人ゼロ和ゲームのプレイヤー1の利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | …… | n | |

| 1 | a11 | a12 | …… | a1n |

| 2 | a21 | a22 | …… | a2n |

| : : | : : | : : | : : | |

| m | am1 | am2 | …… | amn |

そこで、ゲームをする際にプレイヤーが依拠するであろう意思決定原理について考えることにしよう。これについては、既に先人達が知恵を絞って考案しているので、この節ではその中でも有名ないくつかの意思決定原理について紹介してみよう。なお説明の便宜上、ここではプレイヤー1の意思決定原理を考えることにする。ゼロ和2人ゲームなので、プレイヤー2の意思決定原理は式の中の大小関係を逆にしたものになる。

もともとゲーム理論で考えられていたのがマクシミン原理(maximin principle)である。後にWald (1950)が決定理論を構築する際に取り上げたために、ワルド(Abraham Wald)のマクシミン原理 (Wald's maximin principle)ともよばれるようになった。この意思決定原理では、戦略 i をとったときの最悪の可能な結果、つまり利得が一番小さくなる結果

si=minj aij

を考える。これは戦略 i の保証水準(security level)と呼ばれ、戦略 i は少なくともこの si の利得を保証していることになる。このとき、マクシミン原理は

sk=maxi si=maxi minj aij

のように最大の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

たとえば、表1.7(a)のような利得表が与えられたとき、プレイヤー1の各戦略の保証水準は表1.7(b)のようになる。したがって、マクシミン原理に則ったプレイヤー1の戦略は 1 ということになる。

表1.7 ワルドのマクシミン原理

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 si | |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ||

| 1 | 4 | 6 | 4 |

| 2 | 2 | 0 | 0 |

このように、マクシミン原理は各戦略をとったときに起こりうる最悪の事態を考えて戦略をとるという意味では、悲観的な(pessimistic)意思決定原理である。それに対して、これから扱うマクシマクス原理(maximax principle)は、各戦略をとったときに起こりうる最良の事態を考えて戦略をとるという意味で、楽観的な(optimistic)意思決定原理である。つまり、まず戦略 i をとったときの最良の可能な結果

oi=maxj aij

を考える。これは戦略 i の楽観水準(optimism level)と呼ばれる。このとき、マクシマクス原理は

ok=maxi oi=maxi maxj aij

のような最大の楽観水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

たとえば、先ほどの表1.7(a)とまったく同じ利得表、表1.8(a)が与えられたとき、プレイヤー1の各戦略の楽観基準は表1.8(b)のようになる。したがって、マクシマクス原理に則ったプレイヤー1の戦略は 1 ということになる。

表1.8 マクシマクス原理

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 楽観水準 oi | |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ||

| 1 | 4 | 6 | 6 |

| 2 | 2 | 0 | 2 |

表1.9 ハーウィッツの楽観・悲観指数原理

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 si | 楽観水準 oi | αsi+(1-α) oi | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ||||

| 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4α+6-6α=6-2α |

| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-2α |

この例のように、もともとマクシミン原理でも、マクシマクス原理でもとるべき戦略が一致しているような場合には、α の大きさは意味をもたないが、§1.2.fで後述する例のように、α の大きさが決定的に重要になる場合もある。といっても、その肝心の自分の楽観・悲観指数の大きさはどのくらいなのだろうか。もし、自分の α がどのくらいの大きさであるかを知りたければ、次のごく単純な実験を行なえばよいとされている(French, 1986)。

実験1.1 いま表1.10のような利得表のゲームで、自分がプレイヤー1だとしよう。このとき、戦略 1 と戦略 2 が無差別になる v の値を求めてみよう。

表1.10 楽観・悲観指数を求める利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 1 | 0 |

| 2 | v | v |

この実験の結果から楽観・悲観指数αを求める方法について説明しておこう。もしある v の値で戦略 1 と戦略 2 が無差別ならば、表1.11(b)からもわかるように、1-α=vであるはずであるから、α=1-v と求まることになる。

このとき、v の値は0と1の間の値になっているはずである。なぜなら表1.10で与えられた利得表において、仮に v=1 とすると、今度は表1.12(a)のようになって、これは明らかに戦略 2 を選ぶことになり、仮に v=0 とすると、今度は表1.12(b)のようになって、これは明らかに戦略 1 を選ぶことになるはずだからである。そこで問題は、v が0から1の間のどの値のときに戦略 1 と戦略 2 が無差別になっているかということになる。これは主観の問題なので、もちろん正解や不正解ということはない。この機会に自分で実際にやってみることをすすめる。

表1.11 楽観・悲観指数を求める

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 si | 楽観水準 oi | αsi+(1-α) oi | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ||||

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-α |

| 2 | v | v | v | v | αv+(1-α) v=v |

表1.12 両極端のケース

(a) v=1

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 1 | 0 |

| 2 | 1 | 1 |

(b) v=0

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 1 | 0 |

| 2 | 0 | 0 |

ただし、この方法には大きな問題点がある。そのことは次の実験1.2をやってみるとよくわかる。利得の金額の単位が異なるときに、無差別となる v の値が異なることは十分に予想されることである。(詳しくは第2章の効用関数のところで後述する。)

実験1.2 既に行なった実験1.1では利得表の利得の単位について何も触れていなかったが、今度は表1.10の数字を金額であると考え、(1) 利得の単位が十円、(2) 利得の単位が万円、(3) 利得の単位が億円、の三つのケースについて、それぞれvの値と楽観・悲観指数αを求めてみよう。

「逃した魚は大きい」「後悔先に立たず」などとよくいわれるが、このような後悔(regret)を決定に先だって考え、それから意思決定を行なおうというのが、サベージ(Leonard J. Savage)の考えたミニマックス・リグレット原理(Savage's minimax regret principle)である(Savage, 1951)。

いまプレイヤー1は相手のプレイヤー2がどんな戦略をとるかわからないので、仮に、プレイヤー2がある戦略 j をとると仮定しよう。その戦略 j に対して最良の戦略をプレイヤー1がとっていれば得られたはずの利得 maxi aij と実際にとる戦略 t の利得 atj との差をリグレット(regret)と定義する。すなわち、

rtj=maxi aij-atj

そこで、利得行列の各 atj をこのリグレット rtj で置き換えた利得行列を考え、これについてワルドのマクシミン原理を適用することを考えるのである。ただし、リグレットは利得でなく、「損失」なので、最小ではなく、最大のリグレット

ρi=maxj rij

を保証水準と考え、

ρk=mini ρi=mini maxj rij

のような最小の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。

たとえば、これまでとまったく同じ利得表、表1.13(a)が与えられているとき、プレイヤー2の各戦略に対して最良の戦略をプレイヤー1がとっていれば得られたはずの利得は、利得表の縦の各列の最大値に相当するので、それは表1.13(a)に示されているようになる。この値をもとにして、プレイヤー1のリグレット表を作ると、表1.13(b)のようになる。この表1.13(b)に関して、プレイヤー1の各戦略の保証水準は表1.13(c)のようになるので、したがって、ミニマックス・リグレット原理に基づくプレイヤー1の戦略は最小の保証水準をもたらすということで、やはり戦略 1 ということになるのである。

表1.13 サベージのミニマックス・リグレットの原理

(a)利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 4 | 6 |

| 2 | 2 | 0 |

| max | 4 | 6 |

(b)プレイヤー1のリグレット表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 ρi | |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ||

| 1 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 2 | 6 | 6 |

これまで扱ってきた例では、どの意思決定原理にしたがっても、同じ戦略を選ぶ結果になった。しかし、常にそうなるとは限らない。それぞれの意思決定原理がそれぞれ全く異なる戦略の選択に導くこともある。

例題1.1 表1.14の利得表について、これまで扱ってきた4種類の意思決定原理に則ってプレイヤー1の戦略を選択してみよ。ただし、楽観・悲観指数は0.7とする。

表1.14 例題の利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |

| 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |

| 4 | 4 | 6 | 4 | 0 |

《解答》表1.15から、次のような意思決定が行なわれる。

表1.15 例題1.1の解答

(a)利得表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 si | 楽観水準 oi | αsi+(1-α) oi | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||

| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8-8α=2.4 |

| 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6-5α=2.5 |

| 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6-6α=1.8 |

| max | 4 | 8 | 4 | 2 | |||

(b)プレイヤー1のリグレット表

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | 保証水準 ρi | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||

| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 |

| 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |

| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |

| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

この例題からもわかるように、こうなってくると、どの戦略が選択されるかは、採用される意思決定原理によってまったく異なるわけで、どの意思決定原理を採用するかがそれ自体大問題となる。そして、ある意思決定原理に則ってある戦略を選択したプレイヤーにとって、予想外の戦略を選択したプレイヤーがいかなる意思決定原理に則って意思決定を行なったのかを想像し、理解することは至難のわざということになる。よく日本人はプリンシプルがないと言われるが、これも本当にプリンシプルがないのかどうかは大いに疑問である。たとえもっていたとしても、それとは異なるプリンシプルに則って意思決定を行なう他の文化圏の人にとっては、表面に現れる意思決定や行動だけを見て、そこに至らしめる意思決定原理を想像し、理解することはほとんど不可能だからである。

それでは、どの意思決定原理に則って行動すれば均衡点に達することができるのだろうか。実は、均衡点の存在するゼロ和2人ゲームにおいては、2人のプレイヤーがマクシミン原理にしたがって行動するならば、均衡点に達することがわかっている。しかもどちらか一方のプレイヤーがマクシミン原理を意思決定原理として採用を決めると、他のプレイヤーもマクシミン原理を採用せざるをえなくなるというきわめて安定性の高い意思決定原理であることもわかっている。そこでここでは、まずゼロ和2人ゲームにおける均衡点の定義をしてから、そのことを証明してみよう。

ゼロ和2人ゲームは2人ゲームの特殊な場合であるから、ナッシュ均衡点の定義をそのまま適用することができる。f2(i, j)=-f1(i, j) のとき、ナッシュ均衡点の定義式(1.1)式、(1.2)式はそれぞれ

f1(i*, j*)= maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1')

f1(i*, j*)= minj∈Π2 f1(i*, j ) (1.2')

となるから、この両式を満たす (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの均衡点ということになる。

このとき(1.1')式と(1.2')式とを f1(i*, j*) で結合すると、任意の i∈Π1, j∈Π2 について、

f1(i, j*)≦ f1(i*, j*)≦ f1(i*, j)

となる。実は、行列 A=(aij) において、任意の i, j について、

aij'≦ai'j'≦ai'j

が成立するとき、(i', j') をこの行列の鞍点(「あんてん」: saddle point)とよび、ai'j' を鞍点値(saddle point value)という。したがって、ナッシュ均衡点 (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの利得行列の鞍点となっていることになる。利得行列に少なくとも一つ鞍点が存在すれば、その鞍点が均衡点であり、鞍点値はゲームの値である。このような均衡点が存在しているとき、このゲームは厳密に決定されるゲーム(strictly determined game)または閉じたゲーム(closed game)といわれる。

たとえば、表1.16(a)のような利得表のゼロ和2人ゲームでは、均衡点は戦略の組 (1, 1) であり、ゲームの値は 4 となっていることがわかる。しかし、鞍点つまり均衡点が常に存在しているわけではない。この利得表でも、表1.16(b)のように (1, 1) の利得の値を 1 に変えると、もはや鞍点は存在せず、プレイヤー1、プレイヤー2は矢印のように次々と戦略を変えていくことになる。

表1.16 鞍点とゲームの均衡

(a)鞍点の存在するゲーム

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 4 | 6 |

| 2 | 2 | 0 |

(b)鞍点の存在しないゲーム

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | 1 ↓ | ←6 |

| 2 | 2→ | ↑ 0 |

こうした鞍点が実はマクシミン原理によって達成されることがわかっている。次にこのことを証明しよう。マクシミン原理とは、自分が戦略 i をとったときに、最悪の場合でも得られる利得(=戦略 i についての保証水準(security level))を考え、この利得が最大となるような戦略を選択する意思決定原理であった。したがって、マクシミン原理にしたがったときに考えられる各プレイヤーの利得は、

プレイヤー1: v1=maxi minj aij

プレイヤー2: v2=minj maxi aij

ということになる。もっとも、この値が、そのままゲームの結果を表しているわけではない。もちろんゼロ和ゲームなので、プレイヤー2の実際の利得はこれにマイナスをつけたものになるわけだが、ここでは、プレイヤー2の利得はこの「支払う利得」の形で表しておくことにしよう。すると、v1とv2の間には、均衡点の存在の有無にかかわらず、次のような関係のあることがわかっている。

定理1.1 v1≦v2

《証明》まず任意の i', j' について

minj ai'j≦ai'j'≦maxi aij'

したがって、任意の j' について

maxi minj aij≦maxi aij'

がいえるので

maxi minj aij≦minj maxi aij □

実は、もし均衡点が存在すれば、すなわち鞍点 (i*, j*) が存在すれば、その鞍点は2人のプレイヤーがそれぞれマクシミン原理に則って戦略を選択するとき達成され、そのときはじめて v1=v2=ai*j* となる。均衡点が存在しないときには、v1とv2の間には乖離が生じているのである。そのことは先ほどの例でも表1.17のように簡単に示すことができる。

表1.17 鞍点と v1、v2

(a)鞍点の存在するゲーム(v1=v2)

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | min | |

| 1 | 4 | 6 | 4=v1 |

| 2 | 2 | 0 | 0 |

| max | 4=v2 | 6 | |

(b)鞍点の存在しないゲーム(v1≠v2)

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | min | |

| 1 | 1 | 6 | 1=v1 |

| 2 | 2 | 0 | 0 |

| max | 2=v2 | 6 | |

このことを証明してみよう。

定理1.2 (鞍点定理) v1=v2 となる必要十分条件は、この利得行列が鞍点をもつことである。

《証明》(十分性) いま (i*, j*) を鞍点とすると、定義から、任意の i, j について

(必要性) v1=v2 ならば、

定理の証明から、v1=v2 ならば v1=v2=ai*j* と、鞍点 (i*, j*) での利得の値に等しくなることがただちにわかる。すなわち、ゼロ和2人ゲームに均衡点が存在しているときには、各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択すると、それが均衡点となるのである。

ゼロ和2人ゲームでは、一方のプレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択している限り、もう一人のプレイヤーにとっても、マクシミン原理が最適な意思決定原理となる。なぜなら、マクシミン原理から逸脱することは、均衡点から逸脱する可能性を意味し、均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らすことになるからである。したがって、マクシミン原理は、どちらか一方のプレイヤーが意思決定原理として採用を決めると、他のプレイヤーも採用せざるを得なくなる性質をもち、しかもその際には均衡点に達するというきわめて安定性の高い意思決定原理であるということができる。つまり戦略といういわば行動や決定のレベルで均衡点が存在しているだけではなく、その意思決定に至る手前の意思決定原理のレベルでも均衡が存在していることになる。

このように、均衡点が意思決定原理と明快な関係をもっているのが、ゼロ和2人ゲームの大きな特徴である。それだけに均衡点の意味を理解するにも迷いがない。しかし、表1.18の例を考えればわかるように、非ゼロ和2人ゲームでは、2人のプレイヤーがマクシミン原理にしたがって戦略を選択しても、均衡点にならないこともある。

表1.18 非ゼロ和2人ゲームの均衡点とマクシミン原理

| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |

|---|---|---|

| 1 | 2 | |

| 1 | (3, 2) | (4, 4) |

| 2 | (2, 3) | (6, 6) |

| マクシミン原理に則ったプレイヤー1の戦略 | |

| マクシミン原理に則ったプレイヤー2の戦略 |

非ゼロ和2人ゲームでは、なぜこうしたことが起きてしまうのだろうか。囚人のジレンマにせよ、両性の闘いにせよ、それが生じるのは非ゼロ和だからである。実は、なぜ非ゼロ和なのかということが大問題なのである。非ゼロ和ゲームを考えることは、ゼロ和ゲームの単なる拡張ではなく、ゲームの本質が根本的に変質してしまうことを意味しているようだ。簡単に言えば、非ゼロ和2人ゲームとはゼロ和3人ゲームの第3のプレイヤーがゲームの構造上現れていないゲームであると考えられる。von Neumann & Morgenstern (1944, ch.11)ではこれを架空のプレイヤー(fictitious player)と呼んだが、この第3のプレイヤーの特性がこのゲームにとっては決定的に重要である。こうしたことから、これ以降、本書では、純正2人ゲームであるゼロ和2人ゲームについてのみ考えることにする。

第1章では2人ゲーム、特にゼロ和2人ゲームを中心に考えてきた。実は、個人の決定問題(decision problem)は、ゼロ和2人ゲームとして定式化することができる。いま、プレイヤー1、2がそれぞれ

という設定のゼロ和2人ゲームを考えてみよう。

まず、プレイヤー1である意思決定者の戦略を行動(action)と呼び、意思決定者のとりうる行動の集合を

A={a1, a2, ..., am}

で表す。一方、プレイヤー2である自然の戦略を自然の状態(state of nature)と呼び、自然のとりうる状態の集合を

Ω={θ1, θ2, .., θn}

で表す。そして、真の自然の状態(true state of nature)が θj のとき、意思決定者が行動aiをとることによって得られる意思決定者の利得を

v=V(ai, θj)

で表すことにしよう。もちろんゼロ和ゲームであるから、この意思決定者の利得にマイナスをつけたものが、自然の利得になるわけである。利得は、とりあえず金額を表していると考えてもらいたい。こうして、意思決定者の行動と自然の状態の組み合せによって決まる意思決定者の利得は、表2.1のような決定表(decision table)と呼ばれる利得表によって表される。決定理論では、このように定式化された意思決定者対自然のゼロ和2人ゲームで、自然または環境に対峙した意思決定者の決定問題が扱われる。

表2.1 決定表

| 行動 | 自然の状態 | |||

|---|---|---|---|---|

| θ1 | θ2 | …… | θn | |

| a1 | v11 | v12 | …… | v1n |

| a2 | v21 | v22 | …… | v2n |

| : : | : : | : : | : : | |

| am | vm1 | vm2 | …… | vmn |

ところで、プレイヤー2を自然や環境と考えるのは、後ほどプレイヤー1がプレイヤー2の出す手に関して情報収集するケースを考える際に、プレイヤー2が通常の人間のように、それに対する防護策を講じたり、対抗策をちらつかせたりすることがないことを正当化するための設定である。自然や環境は泰然として大きい存在なのである。より正確にいえば、環境は制御不能な要因(uncontrollable factors)の集合であると定義される。したがって、定義通りなら、環境は制御することができない。つまり環境は意思決定者から影響を受けないわけである。しかし、環境自身が自律的に変化していくこと(Takahashi, 1987, ch.4)や意思決定者が環境を「住み替える」ことまで否定しているわけではない。こうした環境の定義を受け入れたとしても、環境が意思決定者にとって固定されたものであることを必ずしも意味していないのである。これは例えば、意思決定者が対戦相手である環境を、状況を見ながらやり過ごすこと(やり過ごしについては第7章を参照のこと)も許容しうる定義なのである。

しかし、このようにしてプレイヤー2を制御不能な自然と見ることで、この自然に対しては、どの程度制御できるかではなく、どの程度知ることができるかが重要になってくる。こうして、自然がどの状態をとるのかについての意思決定者の知識のレベルとして、次のような「不確実性」のレベルを考えることになる(cf. Luce & Raiffa, 1957, p.13; March & Simon, 1958, p.137 邦訳pp.208-209)。

こうした事態がさらに進んで、自然の状態の集合 Ω も知らず、各行動によって引き起こされる可能な結果の集合についても定かではないケースも考えられる。こうしたケースは、あいまい性(ambiguity)と呼ばれ、ここで扱われる決定理論系の決定問題とは別の枠組みで議論される(第7章を参照のこと)ので、ここではこの 1~3 の三つのケースを考えることにしよう。第1章のゼロ和2人ゲームの理論では、両プレイヤーが厳密な不確実性のケースに直面していたことになる。決定理論では、プレイヤー1に確実性のケースやリスクのケースを許すことで、新たな展開が考えられるのである。

このうち、1の確実性下の意思決定(decision under certainty)については、確実性下では真の自然の状態がわかっているので、n=1 を仮定しているのと同じことになる。いま真の自然の状態を θt とすると、決定表の該当する θt の列だけを抜き出した決定表を考え、利得を最大にする行動を選べばよい。

もっとも、この確実性のケースは、2のリスクのケースの特別な場合でもある。もしリスクのケースである自然の状態 θt の生起する確率が1、他の自然の状態の生起する確率が0であるとき、つまり、

(p(θ1), ..., p(θt-1), p(θt), p(θt+1), ..., p(θn))=(0, ..., 0, 1, 0, ..., 0)

のとき、リスクのケースは確実性のケースと同じことになる。そこで問題は、2のリスクをともなう意思決定(decision with risk)である。ゼロ和2人ゲームが、勝った方が取るという約束で勝負事に金品を出すという意味での「かけ(賭)ゲーム」を扱っていたのに対して、リスクをともなう意思決定では「くじ(籤)」を扱うことになる。くじとは、紙片、竹片、こよりなどに文句または符号を記しておき、その一つを抜き取らせ、吉凶、勝敗、等級などを決定する、あのくじである。この章ではこのリスクをともなう意思決定について考えてみよう。後述するように、このリスクのケースでは期待効用原理に則って意思決定を行なえば良い。

また、3の厳密な不確実性下の意思決定(decision under strict uncertainty)は第1章のゼロ和2人ゲームの理論で既に考察済みである。多様な意思決定原理が考えられるものの、ゼロ和2人ゲームの均衡点が存在するとき、それを達成するのは、2人のプレイヤーがワルドのマクシミン原理に則って意思決定を行った場合だけだということは、既に第1章で明らかにされている。この章では、リスクのケースで生み出された期待効用の概念を使って、この確実性のケースでもさらに一般化をはかり、均衡点が常に存在すること、それがやはりマクシミン原理に則った意思決定によってもたらされるということを明らかにする。

リスクをともなう意思決定では、意思決定者は Ω 上の確率分布 (p(θ1), p(θ2), ..., p(θn)) を知っているので、 一つの考え方としては、確率を使って、これから述べるような期待金額を計算してみて、それをもとにして選択を考えるという方法がある。

いま見分けのつかない、箸ほどの大きさの木の棒を2本用意し、その先端部分に、「当り」、「はずれ」と各々1本ずつ書き、その先端の文字部分を見えないように壷状の容器に入れておき、2本の棒のうちから1本を引くというくじを考えてみよう。このくじ引きの道具を使って、例えば次のような異なった賞金パターンをもつ2種類のくじを考えることができる。

A1もA2も金額の大きさはともかくとして、商店街の歳末福引抽選などでよくある賞金パターンであろう。これを決定表の形で表すと、表2.2のようになる。くじA1とくじA2のどちらかを選んでもよいといわれたときに、あなたはどちらのくじを選ぶだろうか。

表2.2 くじの決定表

| くじ | 自然の状態 | |

|---|---|---|

| θ1: 当り | θ2: はずれ | |

| A1 | 1000円 | 0円 |

| A2 | 200円 | 100円 |

理想的な木の棒、壷であれば、「当り」の出る確率と「はずれ」の出る確率は等しいはずなので、共に1/2と考えてよいだろう。したがって、

p(θ1)=p(θ2)=1/2

この確率を使うと、この2種類のくじ A1 とくじ A2 の各々に期待できる金額(=「期待金額」)を計算してやることができる。具体的には、次のように各賞金額にそれが得られるはずの確率をかけてその総和を求めるのである。

くじ A1 の方が期待できる金額が高いので、大多数の人は A1 のくじの方を選択することになるだろう。そして、くじの参加料が500円未満ならば、くじ A1 に参加した方が得で、参加すべきであろうし、くじの参加料が150円未満ならば、くじ A2 に参加することも考えられる。もっとも、そのときでも、くじ A1 の方が期待金額は高いので、くじ A1 の方に参加すべきだろうが……。

今の計算をより一般的に表現してみよう。くじの賞金 X はそれがとる各値 xi に対して、それぞれ確率 p(xi) が与えられている変数であり、これを通常、確率変数(random variable)と呼び、大文字で表す。この確率変数である賞金Xの期待値は次のように定義される。

E(X)=Σi=1m p(xi)・xi

となる。ここで、各々の賞金額 xi は、それが得られる確率 p(xi) によって加重され、より得られやすい賞金額は、より大きい重みをつけられる。このように、確率変数のとりうる値を確率をウェイトとして加重平均して求めた値を期待値(expectation)という。この場合は、賞金額の期待値なので期待金額(expected monetary value)というわけである。

いま、くじを n 回引いたときの賞金額の平均を

Xn=(X1+X2+

・・・+Xn)/n

としたとき、この平均賞金額も確率変数になる。確率論の大定理、大数の弱法則(weak law of large numbers)によると、任意の定数 ε>0について、

P(|Xn-E(X)|>ε)→0, n→∞

がいえる。つまり、くじを n 回引いたときの平均賞金額 Xn は、くじを引く回数 n が十分に大きければ、期待金額 E(X) にいくらでも近い値をとることがきわめて確実なのである。逆に言えば、通常は、くじの期待金額 E(X) は、くじを何万回、何十万回も繰り返して行ったときに得られる金額の平均を表していると考えてよい。

ところで、先ほどの例で、金額の数字の単位が「円」ではなく、「万円」であっても、A1 のくじの方が期待できる金額が高いので、大多数の人は A1 のくじの方を選択することになるだろう・・・・・・といえるだろうか。つまり、

次のようなルールに基づく一種のくじを考えよう。

このくじでは理想的な硬貨を投げるので、1回目に表が出る確率は1/2、2回目に初めて表が出る確率は (1/2)2=1/4、3回目に初めて表が出る確率は (1/2)3=1/8、・・・・・・、n回目に初めて表が出る確率は (1/2)n となる。したがって、このくじから得られる賞金Xの期待値である期待金額は

| E(X)= | (1/2)×2 | + | (1/2)2×22 | + | (1/2)3×23 | + | ・・・・・・ | + | (1/2)n×2n | + | ・・・・・・ |

| = | 1 | + | 1 | + | 1 | + | ・・・・・・ | + | 1 | + | ・・・・・・ |

| = | ∞ |

そこで登場するのが、ダニエル・ベルヌーイ(Daniel Bernoulli)の解決として有名な説明である。簡単に言えば、くじによって金銭そのものを得るのではなく、金銭の効用(utility)を得ていると考えれば良いというものである。そして金額が1単位、例えば1万円増えたときに、これにともなって増加する効用の大きさ(これを限界効用(marginal utility)という)が、金額が大きくなるにしたがって逓減すると考えるのである。これを限界効用逓減の法則(law of diminishing marginal utility)ともいうが、具体的には次のような効用関数を考えてみればわかる。いま金額 x の効用を

u(x)=log10 x

としよう。するとここでは常用対数をとっているので、金額 x が10倍になるごとに効用は1ずつ増えることになる。そこで、このくじから得られる金額の効用の期待値を求めると

E(u(X))=Σi p(xi) u(xi)

=(1/2)×u(2)+(1/2)2×u(22)+(1/2)3×u(23)+・・・・・・+(1/2)n×u(2n)+・・・・・・

=(1/2)×log2+(1/2)2×log22+(1/2)3×log23+・・・・・・+(1/2)n×log2n+・・・・・・

=(log 2){1・(1/2)+2・(1/2)2+3・(1/2)3+・・・・・・+n・(1/2)n+・・・・・・}

=2 log 2=log 4

=u(4)

となる。これを期待効用(expected utility)と呼ぶわけだが、期待金額で考えるのとは違い、この期待効用で考えると、このくじのもたらす効用は、確実に得られるわずか4万円の金銭が与える効用に等しくなってしまうのである。実は上の計算は対数の底が何であっても成立する。したがって、対数関数型の効用関数であれば、対数の底が何であっても、それをもつ人にとっては、このくじのもたらす効用は、確実に得られる4万円の金銭が与える効用に等しい。このように、リスクをともなう資産をリスクのない安全な資産に換算した場合の価値を確実同値額(certainty monetary equivalent)という。

ところで、なぜ効用関数として対数関数が登場したのだろうか。いま、ある個人の富の量が、x から x+h へと増大したとしよう。このとき、この人の効用の増加分は、富の量の増加分 h に比例するが、初期所有量xとは反比例する関係があると考えるのである。そのことを数式で書くと、k をある定数とすると、

u(x+h)-u(x)=k(h/x)

∴ [u(x+h)-u(x)]/h=k/x

したがって、

u'(x)=limh→0 [u(x+h)-u(x)]/h=k/x

この微分方程式を満たす効用関数 u(x) は

u(x)=k log x+C

ここで、k=1/log a, C=0 とおくと、u(x)=log x/log a=loga x という対数関数型効用関数が得られるのである。

もっとも、このように説明ができたからといって、期待金額が無限大になっているというのは計算違いだったわけではない。くじに繰り返して参加できることが許されていて、元手さえ十分にあれば、提示された参加料がいくら高くても(有限の金額のはずだから)くじに参加し続けた方がよいのである。もし、くじ券が多くの人に散らばって所有されているような場合には、「参加し続ける」という表現は「くじ券を買い集める」と言い換えることもできる。対数関数型の効用関数をもつ人にとっては、このくじのもたらす効用は、確実に得られる4万円の金銭が与える効用に等しいわけだから、このようなくじ券をもっている人に4万円以上の金額を提示すれば、くじを売ってくれるはずである。こうしてくじを買い集めていけば、必ずもうかるはずなのである。しかし、何万本もくじを買い集めることができるのだったら、本当に金に糸目をつけずに買い集めてしまってもよいのだろうか。

サンクトペテルブルクのパラドックスは理屈の上では理解できるが、直感的にはもう一つ納得がいかない。本当に期待金額が無限大といえるようなことが期待できるのだろうか。硬貨を次々と投げ続け、最初に表が出るまでの試行回数を N とすると、確率変数 N は1, 2, 3, ...の値をとりうる。表を H (head)、裏を T (tail)とすると、

| 1回目 | 2回目 | ・・・・・・ | n-1回目 | n回目 |

| T | T | ・・・・・・ | T | H |

というように、n-1回表が続き、最後の n 回目に表が出るわけだから、表の出る確率を p、裏の出る確率を 1-p とすると、n 回目に初めて表の出る確率は

f (n)=(1-p)n-1p

となる。これは初項 p、公比 1-p の等比数列つまり幾何数列の形をしているので、幾何分布 (geometric distribution)とよばれる。幾何分布にしたがう確率変数 N の期待値を求めてみると、

E(N)=Σnf (n)=p+2(1-p) p+3(1-p)2p+4(1-p)3p+・・・・・・

また

(1-p)E(N)=(1-p) p+2(1-p)2p+3(1-p)3p+4(1-p)4p+・・・・・・

であるから、

E(N)-(1-p)E(N)=p+(1-p) p+(1-p)2p+(1-p)3p+(1-p)4p+・・・・・・=p/{1-(1-p)}=1

したがって、

E(N)=1/{1-(1-p)}=1/p

つまり、期待金額は無限大かもしれないが、期待回数は E(N)=1/p で有限であり、もし理想的な硬貨で p=1/2 であれば、E(N)=2 にしかならないのである。

これは、回数が増えるにしたがって急速にとりうる確率が低下するためで、確率 f (n) が実際にどのような値をとるのかを計算してみるとすぐにわかる。ウォーミング・アップのつもりで、次のような簡単なBASICのプログラムを作って計算してみよう。

10 'GEOMETRIC DISTRIBUTIONプログラムの中の記号#のついている変数は倍精度型であることを示していて、通常#のついていない単精度変数の有効桁が7桁で、出力のとき7桁目が四捨五入されて6桁以下で表示されるのに対して、#のついた倍精度の変数は、有効桁16桁で、16桁以下で表示される。

このプログラムでは、行番号30にあるように n≦15 までの計算をさせるわけだが、その結果は表2.3のとおりになる。累積確率分布をみると、n が16以上になる確率は、わずかに 0.00003 程度、つまり10万分の3ほどしかない。ちなみに15回続けて裏が出て、16回目に初めて表が出たとき(n=16)の獲得金額は、6億5,536万円という巨額になる。

表2.3 幾何分布

| 回数 n | 確率分布 f (n) | 累積確率分布 F(n)=Σu=1n f (u) |

|---|---|---|

| 1 | 0.5 | 0.5 |

| 2 | 0.25 | 0.75 |

| 3 | 0.125 | 0.875 |

| 4 | 0.0625 | 0.9375 |

| 5 | 0.03125 | 0.96875 |

| 6 | 0.015625 | 0.984375 |

| 7 | 0.0078125 | 0.9921875 |

| 8 | 0.00390625 | 0.99609375 |

| 9 | 0.001953125 | 0.998046875 |

| 10 | 0.0009765625 | 0.9990234375 |

| 11 | 0.00048828125 | 0.99951171875 |

| 12 | 0.000244140625 | 0.999755859375 |

| 13 | 0.0001220703125 | 0.9998779296875 |

| 14 | 0.00006103515625 | 0.99993896484375 |

| 15 | 0.000030517578125 | 0.999969482421875 |

それでは、実際にこのサンクトペテルブルクのパラドックスのくじに挑戦して、一体どのくらいの金額を平均的に獲得できるのか試してみよう。といっても、自分で硬貨をいちいち投げ上げるのではあまりにも大変だ。そこで、パソコンに硬貨投げを代わりにやってもらうことにしよう。それには乱数が用いられる。BASICでは、乱数発生器(random number generator)にあたるのは、関数 RND で、これによって 0 以上 1 未満の乱数が与えられる。ただし、このように機械的に発生される「乱数」は厳密な意味では疑似乱数(pseudo random numbers)とよばれるものである。通常は乱数とみなしてかまわない。

そこで、この硬貨投げのくじを数千本もやれば平均賞金額はべらぼうな額になるのかどうかを見るために、まずは1万本まで、1,000本ごとにくじ1本当りの平均獲得金額を求めるプログラムを組むと、次のようになる。

110 'ST. PETERSBURG'S PARADOXパソコンに硬貨投げをやらせた結果、くじ1本当りの平均賞金額は表2.4(a)のようになる。これによると、4,000本のくじをやったときには、平均約22万円の賞金が得られるが、表2.4(b)によると、くじ1万本を終了した段階でも、硬貨投げが n=15 までいったのは、たったの1回で、n≧16 は一度もなかった。どうも数千本ではまだ無理のようである。もっとくじに挑戦すれば、くじ1本当りの平均賞金額は上昇するのだろうか。そこで、10万回まで、今度は1万回ごとに平均賞金額を求めてみると表2.5のようになり、平均賞金額は上昇するというより、むしろ14万円台に落ちついていく気配がある。この段階でも、まだ n≧16 は一度も経験していない。どうも数万本でもまだ無理らしい。しかし、100万本まで10万本ごとに平均賞金額を求めてみても、結局は表2.6のように15万円を少し超えるぐらいであり、くじ100万本を終了した段階で、15万1,825円であった。対数関数型の効用関数を用いたときの確実同値額である4万円よりは高くなるものの、やはり「もうかる」参加料の水準はせいぜい10万円台かもしれない。

ちなみに、さすがに100万本もやると、n=16 は7回ほど経験している(最初は101,567本目)。しかし、幾何分布の理論値では n≧16 は30回ほど経験していていいはずなので、これと比べるとまだ差があり、この辺が理屈通りにいかない理由かもしれない。とはいうものの、期待金額が無限大になってしまうとはいっても、そのスピードは想像するよりもかなりゆっくりであることには変わりはなく、その意味では、効用の概念を使わなくても、このパラドックスはある程度解決できたともいえそうだ。つまり、100万本もやってこんなもんだということは、平均賞金額が無限大になってしまうなどと想像させるような事態に遭遇することは、日常生活ではまずありそうにない。これぞまさに杞憂というべきだろう。

しかし、第1章の実験1.2をやってみればわかるように、たとえ確率がからんでこなくても、Bernoulliが考えたような効用関数の存在を暗示する現象がわれわれの身の回りに多いのは事実である。

表2.4 1万本のくじのシミュレーション

(a)くじ1本当りの平均獲得金額

| くじの本数 | くじ1本当りの 平均獲得金額 |

|---|---|

| 1,000 | 12.464 |

| 2,000 | 12.334 |

| 3,000 | 14.248 |

| 4,000 | 21.9085 |

| 5,000 | 19.4812 |

| 6,000 | 18.161 |

| 7,000 | 17.312 |

| 8,000 | 17.1215 |

| 9,000 | 17.9193 |

| 10,000 | 17.4808 |

(b)くじの分布

| 初めて表が出る までの回数 | くじの本数 |

|---|---|

| 1 | 4,960 |

| 2 | 2,492 |

| 3 | 1,235 |

| 4 | 665 |

| 5 | 314 |

| 6 | 171 |

| 7 | 92 |

| 8 | 29 |

| 9 | 16 |

| 10 | 14 |

| 11 | 7 |

| 12 | 2 |

| 13 | 2 |

| 14 | 0 |

| 15 | 1 |

表2.5 10万本のくじのシミュレーション

(a)くじ1本当りの平均獲得金額

| くじの本数 | くじ1本当りの 平均獲得金額 |

|---|---|

| 10,000 | 17.4808 |

| 20,000 | 14.8508 |

| 30,000 | 15.1604 |

| 40,000 | 14.8143 |

| 50,000 | 14.3299 |

| 60,000 | 14.8329 |

| 70,000 | 14.5664 |

| 80,000 | 14.6415 |

| 90,000 | 14.5922 |

| 100,000 | 14.5849 |

(b)くじの分布

| 初めて表が出る までの回数 | くじの本数 |

|---|---|

| 1 | 50,002 |

| 2 | 25,007 |

| 3 | 12,629 |

| 4 | 6,181 |

| 5 | 3,061 |

| 6 | 1,545 |

| 7 | 806 |

| 8 | 377 |

| 9 | 189 |

| 10 | 112 |

| 11 | 48 |

| 12 | 26 |

| 13 | 8 |

| 14 | 7 |

| 15 | 2 |

表2.6 100万本のくじのシミュレーション

(a)くじ1本当りの平均獲得金額

| くじの本数 | くじ1本当りの 平均獲得金額 |

|---|---|

| 100,000 | 14.5849 |

| 200,000 | 15.0347 |

| 300,000 | 15.1952 |

| 400,000 | 15.2728 |

| 500,000 | 15.2943 |

| 600,000 | 15.1889 |

| 700,000 | 15.1822 |

| 800,000 | 15.2584 |

| 900,000 | 15.2585 |

| 1,000,000 | 15.1825 |

(b)くじの分布

| 初めて表が出る までの回数 | くじの本数 |

|---|---|

| 1 | 499,330 |

| 2 | 249,862 |

| 3 | 126,527 |

| 4 | 62,057 |

| 5 | 31,009 |

| 6 | 15,612 |

| 7 | 8,010 |

| 8 | 3,725 |

| 9 | 1,870 |

| 10 | 1,045 |

| 11 | 526 |

| 12 | 252 |

| 13 | 77 |

| 14 | 61 |

| 15 | 30 |

| 16 | 7 |

ここでは、Allais (1953)の考えた例を参考にして、表2.7にあるような4種類のくじを比較することで、期待効用について考えてみよう。

表2.7 アレの反例

| 賞金額 | 確率 | ||

|---|---|---|---|

| 選択機会1 | くじA | 100万円 | 1.00 |

| くじB | 500万円 | 0.10 | |

| 100万円 | 0.89 | ||

| 0円 | 0.01 | ||

| 選択機会2 | くじC | 100万円 | 0.11 |

| 0円 | 0.89 | ||

| くじD | 500万円 | 0.10 | |

| 0円 | 0.90 | ||

1、2の選択は各々もっともらしいが、(2.1)式と(2.2)式を比べると不等号は逆向きになっている。言い換えれば、くじ A を選択する人がくじ D を選択してはおかしいのである。このような場合、確率 1 で得られる賞金を過大評価する傾向があると考えられるが、これは確実性重視効果(certainty effect)と呼ばれる。くじ A を選択する人はくじ C を選択し、くじ B を選択する人はくじ D を選択するのが、期待効用の観点からは「合理的」なはずなのである。

もっとも、この選択機会1、2を教室で学生に提示して選択させると、必ずしも、くじ A とくじ D を選択しないところが面白い。何度か授業の際に試みているが、くじ A とくじ D を選択する学生はせいぜい約半数といったところで、残りの学生は何を選択するかまちまちである。その中には「合理的」な選択ももちろん含まれているのだが、学生に選択した理由を聞くとあまり「合理的」とはいえない理由が多く、金額や確率に対する考え方や印象が多様であることを思い知らされる。つまり、いつでも誰でも、そしてどんないい加減な意思決定でも期待効用さえ用いれば必ず説明ができるというわけではない。しかし、人間の意思決定が「合理的」と思われるいくつかの要件を満たして行われるのであれば、そのときその「合理性」を体現するものとして何等かの効用関数のようなものが存在しているはずだと考えるのは自然な発想である。そして、その範囲においては、人間の合理的意思決定は、期待効用で説明することができるはずなのである。そのことが、これから述べる期待効用原理によって明らかにされる。

これから述べる考察は、すべて1個人の選好に基づいてなされる。その個人のことをここでは「あなた」と呼ぶことにしよう。このような選好が、どのような性質をもっているときに、意思決定は合理的に行われるのだろうか。ここでは Luce & Raiffa (1957, ch.2)を参考にして、これから述べる五つの仮定を満たすような選好を考えることにしよう。

いま、獲得する可能性のある賞金の金額、A1, A2, ..., An の集合を A とする。このとき、A 上のくじ(lottery)とは、互いに排反で全てを尽くすような(mutual exclusive and exhaustive)不確実な事象の集合の一つが起こったときに、あなたの受け取る賞金額を決める装置ということが出来る。つまり簡単に言えば、ここでは、よくできたルーレットや硬貨のように、不確実な事象の各々に結びついて、ある既知の確率が存在しているくじを考えようというわけである。(次の第3章で、ルーレット型くじ(roulette lottery)と呼ばれるものである。)

いま賞金 Ai∈A が当る確率を pi とすると、当然、pi≧0, i=1, ..., n で、Σi pi=1 である。このとき、くじは

L=(p1 A1, ..., pn An)

と書くことにする。このようなくじの集合を RL とおくと、

RL={(p1 A1, ..., pn An): Ai∈A, i=1, ..., n, Σi pi=1, pi≧0, i=1, ..., n}

ということになる。このようなくじを単純くじ(simple lottery)とも呼ぶ。いま

(0・A1, ..., 0・Ai-1, 1・Ai, 0・Ai+1, ..., 0・An)

のような単純くじを考えれば、これは賞金 Ai と同じことになるので、A⊂RL。

そこで、RL に属する任意のくじに対して、あなたは次の仮定にあるような二つの条件を満たす選好順序をもっているとする。いま L1 を L2 より選好するか、または無差別のとき、L1  L2 で表すことにすると、

L2 で表すことにすると、

仮定2.1 任意の Li, Lj, Lk∈RL に対して、

(1) (連結律) Li  Lj または Lj

Lj または Lj  Li が成立する(両方を満たしてもよい)。

Li が成立する(両方を満たしてもよい)。

(2) (推移律) Li  Lj かつ Lj

Lj かつ Lj  Lk ならば Li

Lk ならば Li  Lk。

Lk。

このうち(1)の連結律では両方を満たしてもよいので、L1  L2 でかつ L2

L2 でかつ L2  L1 のときこれを L1~L2 で表わし、L1 と L2 とが無差別であるという。A⊂RL であるから、この仮定2.1から、賞金 Ai∈A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1

L1 のときこれを L1~L2 で表わし、L1 と L2 とが無差別であるという。A⊂RL であるから、この仮定2.1から、賞金 Ai∈A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1  A2

A2  ……

…… An という順序につけられているものとする。この A1 と An を使って、次の二つの仮定がおかれる。

An という順序につけられているものとする。この A1 と An を使って、次の二つの仮定がおかれる。

仮定2.2 (連続性(continuity)) 任意の Ai∈A に対して、

Ai~( p A1, 0・A2, ..., 0・An-1, (1-p) An) (2.3)

となる実数 p (0≦p≦1)が存在する。

この(2.3)式は結局 A1 と An しか問題にならず、A2 から An-1 までは確率 0 で無視することになるので、これを便宜上

Ai~( p A1, (1-p) An)

のように表すことにしよう。この記法をさっそく用いると、

仮定2.3 (単調性(monotonicity))

p≧q ⇔ ( p A1, (1-p) An)  ( q A1, (1-q) An)

( q A1, (1-q) An)

次に、単純くじの繰り返しで、単純くじの賞品が別の単純くじのくじ券になっているようなくじ

C=( p1L1, ..., pmLm)

を複合くじ(compound lottery)と呼ぶことにする。たとえば、歳末ジャンボ宝くじを景品にした商店街の歳末福引のようなものである。この複合くじに対して、次の二つの仮定がおかれる。

仮定2.4 (代替性(substitutibility)) 第 i 成分だけが異なり他が同じである任意の二つの複合くじ (..., pi Li, ...) と (..., pi Li', ...) について、Li~Li' ならば、

(..., pi Li, ...) ~ (..., pi Li', ...)

仮定2.5 (複合くじの縮約(reduction of compound lotteries)) 複合くじは通常の確率計算にしたがって求められた、賞金に達する確率のみを考えた単純くじに評価することができる。

( q1(p11 A1, ..., p1n An), ..., qm( pm1 A1, ..., pmn An))

~(( p11q1+・・・+pm1qm) A1, ... , ( p1nq1+・・・+pmnqm) An)

以上の仮定の意味するところを簡単な例を使って説明しておこう。たとえば、賞金500万円と賞金100万円を比較すれば、普通は賞金500万円の方が選好されるだろう。このような選好関係がすべての賞金額のペアについていえるというのが連結律である。また賞金1000万円と賞金500万円を比較して賞金1000万円が選好されるならば、さきほどの選好関係と賞金500万円で連結させると、賞金1000万円が賞金100万円より選好されることになる。これを推移律というが、こうしたことがくじについてもいえるとしたのが仮定2.1である。

さらに、賞金1000万円か賞金100万円のどちらかが必ず当るくじを考えよう。いま表2.8のように、賞金1000万円の当る確率が0.8のくじAと0.5のくじBの2種類のくじがあるとしよう。当然、賞金1000万円の当る確率が高いくじAの方が選好されるだろう。これが仮定2.2である。

表2.8 仮定2.2の例

| 賞金 | 確率 | |

|---|---|---|

| くじA | 1000万円 | 0.8 |

| 100万円 | 0.2 | |

| くじB | 1000万円 | 0.5 |

| 100万円 | 0.5 |

それでは、もう少し一般化して、賞金1000万円の当る確率を p、賞金100万円の当る確率を 1-p としたくじCを考えよう。そして表2.9のように、これと賞金500万円が確実に当るくじDとを比較するのである。もし p=1 ならば、くじCは賞金1000万円が確実に当るので、結局、くじCとくじDの比較は賞金1000万円と賞金500万円の比較になり、当然くじCが選好されることになる。もし p=0 ならば、明らかにくじDが選好される。それでは、くじCとくじDが無差別になるような p が0と1の間にあるはずである。これが仮定2.3である。

表2.9 仮定2.3の例

| 賞金 | 確率 | |

|---|---|---|

| くじC | 1000万円 | p |

| 100万円 | 1-p | |

| くじD | 500万円 | 1 |

仮定2.4と仮定2.5は複合くじに関するもので、仮定2.4は複合くじを構成している単純くじもしくは賞金をそれと無差別な別の単純くじと置き換えることができるという仮定である。仮定2.5は複合くじで各賞金の当る確率を通常の確率計算によって計算できるとしたものである。

ここでは以上の仮定2.1~2.5の五つの仮定を満たすような場合、合理的に効用関数に基づいて意思決定が行なわれることを定理の形で証明しておこう。ただし、仮定には様々なバリエーションがある。von Neumann & Morgenstern (1944)をはじめとして、決定理論系でも Blackwell & Girshick (1954)や Ferguson (1967)などでも、それぞれがやや異なる仮定を設定している。ここでは Luce & Raiffa (1957) を参考にした上で、定理の証明ができるだけ簡単になるような仮定を設定してみた。いずれにせよ、以上のような仮定を満たせば、効用関数の存在することが次の定理2.1によって示されるので、Luce & Raiffa (1957)を参考にしながら証明しておこう。

定理2.1 (効用関数の存在) あなたが仮定2.1~2.5に従うならば、任意の二つのくじ L1, L2∈RL に対して、

U(L1)≧U(L2) ⇔ L1  L2

L2

であるような関数Uが存在する。

《証明》A⊂RL であるから、仮定2.1から、賞金 Ai∈A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1  A2

A2  ・・・

・・・  An という順序につけられているものとする。仮定2.2から、任意の賞金 Ai に対して、

An という順序につけられているものとする。仮定2.2から、任意の賞金 Ai に対して、

Ai~(ui A1, (1-ui) An)

ならしめる実数 ui (0≦ui≦1)が存在する。

いま任意のくじ L1∈RL を L1=( p1 A1, ..., pn An) とすると、仮定2.4を繰り返し用いることで、

L1~( p1(u1 A1, (1-u1) An), ..., pn(un A1, (1-un) An))

さらに、仮定2.5から、

L1~(( p1u1+・・・+pnun) A1, (1-( p1u1+・・・+pnun)) An)

そこで、p=p1u1+・・・+pnun とおくと、

L1~( p A1, (1-p) An)

で 0=p1・0+・・・+pn・0≦p≦p1・1+・・・+pn・1=1 となっている。同様にして、任意のくじ L2∈RL を L2=( q1 A1, ..., qn An) とすると、q=q1u1+・・・+qnun とおくと、

L2~( q A1, (1-q) An)

で 0≦q≦1。したがって、仮定2.3から

L1  L2 ⇔ p≧q

L2 ⇔ p≧q

このとき、U(L1)=p, U(L2)=q とおけば、

L1  L2 ⇔ U(L1)≧U(L2) □

L2 ⇔ U(L1)≧U(L2) □

定理2.1の証明の中で

Ai~(ui A1, (1-ui) An)

となるように選ばれた ui が、賞金 Ai の効用に当ると考えれば、くじ L=( p1 A1, ..., pn An) に対応して与えられた

U(L)=p=p1u1+・・・+pnun=Σi ui pi

は期待効用(expected utility)ということになる。つまり、あなたの RL 上の選好順序は、賞金の効用の期待値の数値上の順序と同じである。

したがって、定理2.1は、あなたが仮定2.1~2.5を満たしているときには、くじの効用は賞金の効用の期待値と等しく置けることを示している。このように定義された効用概念は、一般に、フォン・ノイマン-モルゲンシュテルン効用と呼ばれて、他の効用概念とは区別されている。前者は基数的(cardinal)効用と呼ばれ、後者は序数的(ordinal)効用と呼ばれる。

ところで、この賞金 Ai の効用を、任意の実数 a>0 および b について、

vi=aui+b

と正の線型変換をすることを考えてみよう。この場合でも、任意の L について、

V(L)=p1v1+・・・+pnvn

とすると、

V(L)=p1(au1+b)+・・・+pn(aun+b)

=a( p1u1+・・・+pnun)+b

=aU(L)+b

つまり、明らかに任意の二つのくじ L1, L2∈RL について

V(L1)≧V(L2) ⇔ U(L1)≧U(L2) ⇔ L1  L2

L2

が成立し、V(L) もまた効用関数となる。このことは、ちょうど温度を摂氏で計っても、華氏で計ってもよいように、効用は、測定の単位や原点のとり方に無関係な尺度であることを意味している。

ちなみに、摂氏 C 度と華氏 F 度の間には、F=(9/5)C+32 という一次式で表される関係があり、温度を測定する尺度は、温度計の目盛の付け方の違いしかなく、温度というものは実質的にはただ一つしかないと解釈していい。こうしたことから、効用関数については、「正の線型変換を除いて一意に定まる」という言い方もされる。

定理2.1によって、リスクのケースでの効用が明確に定義され、期待効用を考えることの妥当性が明らかになった。意思決定者が期待効用を最大にするような戦略を選択する原理を期待効用原理(expected utility principle)と呼ぶ。

前の章でゼロ和2人ゲームを考えた際には、利得行列が鞍点をもたなければ、均衡点は存在しなかった。つまり、純戦略だけを考えたのでは、均衡点が存在しないこともあるのである。しかし、これから述べるようなゲームの混合拡大を考えれば、均衡点が必ず存在することが証明される。これによって、(厳密な)不確実性のケースにおける意思決定原理をより一般的に考えることができる。

2人ゲームでは、これまでプレイヤー1、プレイヤー2は、それぞれ戦略の集合 Π1={1, ..., m}、Π2={1, ..., n} の要素の中から一つの戦略を選択することだけを考えてきた。しかし、各プレイヤーがリスクを伴う意思決定を行うことを許せば、

確実性のケースがリスクのケースの特別な場合であったように、純戦略は混合戦略の特別な場合である。つまり、プレイヤー1の純戦略 i∈Π1 は、i 番目の成分が 1 で、他の成分が 0 であるような確率分布 p=(0, ..., 0, 1, 0, ..., 0) で表すことができるし、プレイヤー2の純戦略 j∈Π2 は、j 番目の成分が 1 で、他の成分が 0 であるような確率分布 q=(0, ..., 0, 1, 0, ..., 0) で表すことができる。

そこで、プレイヤー1とプレイヤー2の混合戦略の集合をそれぞれ

S1={ p=( p1, ..., pm): pi≧0, i=1, ..., m, Σpi=1}

S2={ q=(q1, ..., qn): qi≧0, i=1, ..., n, Σqi=1}

とする。

プレイヤー1が p=( p1, ..., pm)、プレイヤー2が q=(q1, ..., qn) の混合戦略をとるとき、プレイヤー1が純戦略 i、プレイヤー2が純戦略 j をとる同時確率は piqj となり、表2.10(a)の同時確率分布表で示される通りになる。また、表2.10(b)の利得表は効用の単位で書かれていて、プレイヤー1の効用とプレイヤー2の効用の間にゼロ和の関係があるとしよう。

表2.10 混合戦略

(a)同時確率分布表

| プレイヤー 1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ・・・ | n | |

| 1 | p1q1 | p1q2 | ・・・ | p1qn |

| 2 | p2q1 | p2q2 | ・・・ | p2qn |

| : | : | : | : | |

| m | pmq1 | pmq2 | ・・・ | pmqn |

(b)プレイヤー1の利得(効用)表

| プレイヤー 1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | ・・・ | n | |

| 1 | a11 | a12 | ・・・ | a1n |

| 2 | a21 | a22 | ・・・ | a2n |

| : | : | : | : | |

| m | am1 | am2 | ・・・ | amn |

この同時確率分布と利得の効用とを重ね合わせると、プレイヤー1の期待効用は次のようになる。

| U1( p, q) | =p1q1a11+・・・+p1qna1n | |

| +p2q1a21+・・・+p2qna2n | ||

| : : | ||

| +pmq1am1+・・・+pmqnamn | =Σ(i, j) piqjaij |

混合戦略を考えた2人ゲームの均衡点は、第1章で純戦略のときに考えたのと同様に定義される。すなわち、( p*, q*)∈S1×S2 が

U1( p*, q*)= max p∈S1 U1( p, q*)

U1( p*, q*)= min q∈S2 U1( p*, q)

を満たすとき、( p*, q*) を均衡点あるいはナッシュ均衡点という。

純戦略だけを考えたゼロ和2人ゲームでは、均衡点が存在しないこともあった。しかし、混合戦略を考えたゼロ和2人ゲームでは、少なくとも一つの均衡点が存在するということが証明される。

定理2.2 混合戦略を考えたゼロ和2人ゲームには少なくとも一つ均衡点が存在する。

この定理の証明はここでは省略する。鈴木(1959, ch.7)には、これから述べるミニマックス定理の形で、帰納法を使ったLoomisによる証明、アルゴリズムを使ったDantzigによる証明が紹介されている。また実はゼロ和、非ゼロ和にかかわらず2人ゲームにはナッシュ均衡点が存在するが、そのことについては、鈴木(1981, ch.3)に、Brouwerの不動点定理を用いたNashによる証明、角谷の不動点定理を用いた角谷による証明が紹介されている。

混合戦略を考えたゼロ和2人ゲームでは、純戦略のときと同様に、2人のプレイヤーがそれぞれマクシミン原理に則って戦略を選択するときに均衡点に達するということが証明できる。いま、純戦略のときと同様に、各プレイヤーはマクシミン原理に則って選択を行い、分がある混合戦略をとったときに、最悪の場合でも得られる期待効用(=保証水準)を考え、この期待効用が最大となるような混合戦略を選択すると考えよう。このときの各プレイヤーの期待効用は、

プレイヤー1: v1=maxp minq U1( p, q)

プレイヤー2: v2=minq maxp U1( p, q)

もちろんゼロ和ゲームなので、プレイヤー2の実際の期待効用はこれにマイナスをつけたものになるわけだが、純戦略のときと同様に、ここではプレイヤー2の期待効用はこの形で表しておくことにする。そうすると、次のミニマックス定理(minimax theorem)が証明される。

定理2.3 (ミニマックス定理) 混合戦略を考えたゼロ和2人ゲームでは、均衡点 ( p*, q*) が存在し、

v1=maxp minq U1( p, q)=U1( p*, q*)=minq maxp U1( p, q)=v2

が成り立つ。

《証明》定理2.2から、均衡点 ( p*, q*) が存在するので、

U1( p*, q*)=maxp U1( p, q*)

U1( p*, q*)=minq U1( p*, q)

したがって、

v1=maxp minq U1( p, q)

≧minq U1( p*, q)

=U1( p*, q*)

=maxp U1( p, q*)

≧minq maxp U1( p, q)=v2

純戦略のときと同様にして、v1≦v2 が証明されるので、

v1=v2 □

つまり、混合戦略を考えたゼロ和2人ゲームでは均衡点が存在し、その均衡点は各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択したときに達成されるのである。決定問題では、この均衡点でのプレイヤー2の戦略、つまり自然がマクシミン原理に則って定めた戦略(Π2 上の確率分布) q* は最悪分布(least favorable distribution)と呼ばれる。

リスクのケースでは意思決定者は Ω 上の確率分布をもとにして期待効用を求め、それを最大にする戦略(純戦略)を選択すれば良い。(この場合、混合戦略を考えずに、純戦略だけを考えていて良い。詳しくは第5章の定理5.4の補題を参照のこと。) しかし、不確実性のケースでは Ω 上の確率分布を知らないので、マクシミン原理に則って混合戦略を選択することで、はじめて均衡に達する。そのとき自然がマクシミン原理に則ってとる混合戦略が最悪分布なのである。

これまで特に断らずに確率という用語を用いてきたが、確率(probability)には少なくとも次の二つの確率があるといわれている。

しかし、このように定義された確率をよく考えてみると、別に実験だの経験的測定だのにこだわったものではないことがわかる。確率の元来の意味は、もっともらしさ (plausibility)とおおよそ同意語なのである。その意味での確率は広義の論理(logic)に属するものである。そして、論理に属するならば、繰り返し実験が不可能なものに対しても確率を考えてもよいはずだ。実際、たとえば人間は競馬をやる際に、まるでレースの結果に対して確率を付与し、期待効用を最大化しようとするがごとく行動するではないか。つまり、経験確率の範疇ではないのだが、競馬で特定の馬が1着になる確率のように、実験や試行のできない再現性のない結果についても確率は考えられるはずである。そして実際に、われわれはそうやってきている。このような確率が主観確率と呼ばれる確率なのである。

そこでさっそく次のような実験から始めてみることにしよう。

実験3.1 手持ちの硬貨の中から、出来るだけ曲ったり、欠けたりしていない均整のとれた硬貨1枚を捜し出して、その硬貨を続けて100回投げて、表が出るか裏が出るかを観察して、その結果を表3.1に記録してみよう。その結果、表の出る相対度数が1/2に近くなっていることを確認してみよう。

表3.1 硬貨投げの実験結果

| 結果 | 度数 | 相対度数 |

|---|---|---|

| 表 | ||

| 裏 | ||

| 計 | 100 | 100% |

ばかばかしいと思うかもしれないが、この機会にとにかく一度は自分の手で硬貨投げを実際に実験してみることを勧める。硬貨投げの実験を自分で一度も経験せずに、経験確率を議論するなど論外である。実際にやってみればすぐにわかることだが、手のひらにのせた硬貨をただそのまま上に20~30cm投げ上げて、手のひらで受けるだけでは、表なら表、裏なら裏とほとんど同じ面が続けて出てしまい、「不確実」な結果は生まれてこない。納得のいくほどランダムにするには何らかの工夫が必要である。各自工夫してみよ。

ところで、自分で行なった実験結果から、表の出る確率が1/2であるということに納得がいったであろうか。この場合、可能な限り理想的な硬貨を使って実験したはずであるから、表の出る相対度数が1/2に近くなることはある程度予想されたことである。したがって、この硬貨の表の出る確率 p を1/2に等しいとおくのは、一つの近似の方法ではある。しかし、良く考えてみると、出来るだけ理想的な硬貨を選んだといっても、硬貨の表の図柄と裏の図柄は異なっているし、ごくわずかではあっても、表が出やすい、あるいは裏が出やすいという「かたより」(bias)が存在しているはずである。表の出る確率 p を1/2とおいてしまうことは乱暴すぎるかもしれない。そこで、この実験結果から得られた表の出る相対度数を p に等しいとおくことがもう一つの近似の方法である。いずれにせよ、こうして実際に実験や試行を行い、その結果として得られたものが経験確率である。

p を1/2に等しいとおくか、それとも実験で得られた相対度数と等しいとおくかは些細な問題に思えるかもしれない。それでは、この瞬間、あなたの住む都道府県で次に生まれる赤ちゃんの性別が男か女かを予測することを考えてみよう。「次に生まれる赤ちゃんの性別」は不確実な事象で、先ほどの硬貨投げと同様に、男女どちらかが多めに生まれるという理由はなさそうだし、男が生まれることも女が生まれることも同様に確からしいので、男の生まれる確率 q は1/2に近似してもよいと思われるかもしれない。

ところが、硬貨を投げる実験を行って、表の出る相対度数を調べたように、長期的に記録を調べて男の出生する相対度数を「科学的」に調査してみると、実は、出生時における男児と女児の比、より専門的には、女児を100としたときの男児の比のことを出生性比というが、この出生性比がほぼ105でおおむね安定しているという事実がわかっている。このことは統計上よく知られた事実で、日本でも明治以来、年間出生性比はほとんどの年で104から106の間にあることがわかっている。出生性比が105だとすると、男児の相対度数は 105/(105+100)≒0.512 となり、1/2つまり50%とはわずか1.2%ながらも開きのあることになる。この科学的な調査結果をふまえてもなお、q を0.5に等しいとおくか、それとも調査で得られた相対度数0.512と等しいとおくかは些細な問題だと言い切れるだろうか。

先ほどの硬貨投げは、わずか100回しか投げなかったのだから、出生比率とは事実としての重みが違うと思われるかもしれない。そこで次のような簡単なBASICのプログラムを組んでパソコンに「硬貨投げ」を何万回もやらせてみることにした。表(head)の回数をH、裏 (tail)の回数をTで表すことにすると、次のようなプログラムになる。

100 'COIN TOSSING第2章でも述べたように、BASICでは、乱数発生器(random number generator)にあたる関数 RND で、0以上1未満の一様乱数が与えられる(行番号130の行)。このプログラムを実行させた結果、まず最初の1万回まで1,000回ごとに表の出た回数と相対度数を拾い上げてみると、表3.2(a)のようになる。最初の1,000回では相対頻度は1/2以下だったが、2,000回以降では一貫して、相対頻度は50.5%以上である。シミュレーションの最中、この動きを見ていて、このプログラムの中の乱数発生の関数 RND が良い乱数発生器にはなっていないのではないか、あるいは、その使用方法に問題があったのではないかという疑念が頭をもたげてきたのを覚えている。つまり、表の出る確率は p=0.5 ではなく、p=0.508 くらいの設定になっているのではないかと思えたのである。さきほどの出生性比のことを考えると、疑念が生じるのもおわかりいただけよう。つまり、数千回のオーダーでは、とても p=0.5 に近似してしまう決心がつかなかったのである。

それでも辛抱して10万回まで待っていると、今度は1万回ごとに拾い上げた表の出た回数と相対度数は表3.2(b)のようになる。まだ、一貫して p>0.5 ではあるが、さすがに10万回も硬貨投げをすると、めでたく p=0.5 に収束しそうである。ここに至って、ようやくこの「硬貨」の表の出る確率を1/2に近似してもよいという確信がわいてくる。というより、変な話ではあるが、プログラムも乱数発生の関数も間違っていなかったという確信がようやく湧いてくるのである。一応、念のため、さらに10万回ごとに100万回まで見てみると、表3.2(c)のようになり、20万回目を除いて、小数点以下3桁までならば相対頻度は0.500になる。

表3.2 硬貨投げのシミュレーション

(a) 1万回まで

| 試行回数 | 表の出た回数 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 1,000 | 497 | 0.497 |

| 2,000 | 1,012 | 0.506 |

| 3,000 | 1,538 | 0.513 |

| 4,000 | 2,045 | 0.511 |

| 5,000 | 2,526 | 0.505 |

| 6,000 | 3,035 | 0.506 |

| 7,000 | 3,543 | 0.506 |

| 8,000 | 4,062 | 0.508 |

| 9,000 | 4,581 | 0.509 |

| 10,000 | 5,080 | 0.508 |

(b)10万回まで

| 試行回数 | 表の出た回数 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 10,000 | 5,080 | 0.508 |

| 20,000 | 10,101 | 0.505 |

| 30,000 | 15,117 | 0.504 |

| 40,000 | 20.132 | 0.503 |

| 50,000 | 25,126 | 0.503 |

| 60,000 | 30,219 | 0.504 |

| 70,000 | 35,202 | 0.503 |

| 80,000 | 40,220 | 0.503 |

| 90,000 | 45,102 | 0.501 |

| 100,000 | 50,041 | 0.500 |

(c)100万回まで

| 試行回数 | 表の出た回数 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 100,000 | 50,041 | 0.500 |

| 200,000 | 99,889 | 0.499 |

| 300,000 | 150,128 | 0.500 |

| 400,000 | 200,072 | 0.500 |

| 500,000 | 249,994 | 0.500 |

| 600,000 | 300,182 | 0.500 |

| 700,000 | 350,029 | 0.500 |

| 800,000 | 400,127 | 0.500 |

| 900,000 | 450,169 | 0.500 |

| 1,000,000 | 499,956 | 0.500 |

それでは、最初の1万回のときに、このプログラムの中の乱数発生関数RNDの使用方法に問題があり、表の出る確率は p=0.5 ではなく、p=0.508 くらいの設定になっているのではないかと思えたのは、単なる気の迷いだったのだろうか。その時点で、もし私がプログラムの実行をストップさせ、プログラムを組み直してしまっていたら、どういう結論になっていたのだろうか。10万回まで待てなかったのを責められるだろうか。パソコンでも100万回「硬貨投げ」を行うには1時間ほどかかる。もし本当に硬貨投げをやっていたら、1回硬貨を投げ、結果を記録するのに私なら2秒ほどかかる(実験3.1を実際にやってみると、私は100回投げるのに3分少々を要した)。仮に1回当たり2秒として、硬貨投げをする人を交替させるなどして、とにかく同一の硬貨を使って、休みなしに硬貨を投げ続け、1分に30回、1時間で1800回、1万回硬貨を投げ続けると5時間半は要する。10万回では55.6時間、2日半はかかってしまう。100万回では555.6時間、実に24日目になってようやく100万回に達するのである。

乱数発生関数を使って、p=0.5 と意図的に設定して行っている場合ですら、途中で「気の迷い」の生じるのが人間である。p=0.5 が本当かどうかもわからないまま硬貨を5~6時間投げ続けた結果、p=0.508 であると結論を下してしまうことを責めることができるだろうか。たまたま、表の出る相対度数が1/2からあまりずれていなければ、表の出る確率を1/2と近似してしまう際に、われわれが経験確率と主観確率の差異に思いをめぐらすことはほとんどないであろう。

しかし、出生性比にしても、都道府県単位で毎年の統計を出せば、ほとんどの県では新生児は10万人もいないであろう。一方を「気の迷い」と片付け、他方を「科学的事実」と納得する根拠は、一体どこにあるのだろうか。少なくともそれは、もはや事実やデータの問題ではない。われわれには、それは広義の論理に属するとしか言いようがないのである。

そして実際に、この実験3.1で回数制限をなくして、本人が確信をもつまでという条件に変えて学生にやらせてみると(これは後で実験3.2として登場する)、ほとんど全員が数百回で硬貨を投げるのをやめてしまう。シミュレーションの結果を考えると数十万回の硬貨投げをやらなくてはいけなかったはずなのにである。実は彼らは、表の出る相対度数が1/2に近づいたところで、切りのいい回数で実験を打ち切っていた。つまり、相対度数がどのくらいになるのかを調べるために実験をしたのではなく、相対度数が1/2になるように実験をしたのである。このとき1/2は経験確率だが、同時にもともと主観確率でもあったことになる(3.2cを見よ)。

経験確率では、実際に実験や試行を行い、その結果として得られた相対度数をもとにして、近似的に確率にアプローチすることが特徴となっている。しかし、可能な限り理想的な硬貨を使って実験したときでさえ、表の出る相対度数が1/2からどの程度の範囲に収まっていれば、確率 p を1/2に等しいと近似してよいのかということについては議論してこなかったし、おそらく、議論することは無意味だと思われる。なぜなら、理想的な硬貨を投げて表の出る確率が1/2であると述べるとき、この言明には純粋に演繹的な推論によって、論理の中で到達しているのである。実際に硬貨が投げられることも、それが手元にあることすらも必要ではない。このように確率が広義の論理に属するものならば、それはどのような論理なのだろうか。そのことが次の第3節で明らかにされる。

経験確率と主観確率を整合的に結び付ける方法はないのだろうか。そこでここでは、Anscombe & Aumann (1963)に基づいて、経験確率の言葉で、個人の主観確率を定義することにしよう。第2章で期待効用原理を扱った際に、経験確率に関しておかれた効用理論の仮定、仮定2.1~2.5に、もっともらしい仮定を三つだけ付け加えることで、主観確率の存在を証明することができる。そして、主観確率の単純で自然な定義をすることができる。

これから述べる考察は、すべて1個人の選好に基づいてなされる。その個人のことをここでは「あなた」と呼ぶことにしよう。いま A を賞金額の集合とすると、A 上のくじ (lottery)とは、互いに排反で全てを尽くすような不確実な事象の集合の一つが起こったときに、あなたの受け取る賞金額を決める装置ということが出来る。ここまでは第2章と同じである。違うのはここからで、次の2種類の単純くじ(simple lottery)を考える。

そして、これらの単純くじの繰り返しで、その賞品が別の単純くじのくじ券になっているような複合くじ(compound lottery)を考えるのである。第2章で扱った効用理論は、1のルーレット型くじのみから作られる複合くじ間の比較から構成されたが、これから扱う競馬型くじの主観確率は、ルーレット型くじと競馬型くじとから作られる複合くじ間の比較から構成されることになる。

いま Ai を賞金またはくじ券とし、その Ai が当る経験確率を pi とする。当然、Σi pi=1。このようなルーレット型くじの集合を第2章と同様に RL とおく、

RL={( p1A1, ..., pn An): Ai∈A, i=1, ..., n, Σi pi=1, pi≧0, i=1, ..., n}

ルーレット型くじについては、第2章で既に証明したように、あなたが効用理論の五つの仮定、仮定2.1~2.5を満たすようなRL上の選好順序をもっていれば、RL 上に次のような効用関数を定義することができる。

これは、ルーレット型くじと競馬型くじの複合くじのことである。競馬がs個の互いに排反で全てを尽くすような結果 h1, ..., hs をもつと仮定する。いま、競馬の結果が hi ならばルーレット型くじのくじ券 Ri∈RL が賞品として当るような複合くじを

[R1, ..., Rs]

とする。これが競馬型複合くじであり、その集合を HL とする。

HL={[R1, ..., Rs]: Ri∈RL, i=1, ..., s}

この複合型競馬くじ [R1, ..., Rs] にもルーレット型くじ ( p1 A1, ..., pnAn) の経験確率 p1, ..., pn に相当するものが存在することをこれから証明したいのである。

そこで、今度はあなたが

RL*={( p1[R11, ..., Rs1], ..., pn[R1n, ..., Rsn]): [R1i, ..., Rsi]∈HL, i=1, ..., n, Σi pi=1, pi≧0, i=1, ..., n}

上の選好順序をもっており、効用理論の仮定2.1~2.5を満たしていると仮定しよう。また選好に関しては、[R1i, ..., Rsi] は

(0[R11, ..., Rs1], ..., 0[R1i-1, ..., Rsi-1], 1[R1i, ..., Rsi], 0[R1i+1, ..., Rsi+1], ..., 0[R1n, ..., Rsn])

と同等であると考える。これらの選好関係を  *、

*、 *、~*、結果として得られる RL* 上の効用関数を u* で表す。次の三つの仮定によってこの選好関係はルーレット型くじの選好関係と結び付けられるが、いずれも、競馬の結果はルーレットの回り方に影響されないという直観的考えを反映したものである。

*、~*、結果として得られる RL* 上の効用関数を u* で表す。次の三つの仮定によってこの選好関係はルーレット型くじの選好関係と結び付けられるが、いずれも、競馬の結果はルーレットの回り方に影響されないという直観的考えを反映したものである。

仮定3.1 第 i 成分だけが異なり他が同じである任意の二つの競馬型複合くじ [..., Ri, ...]と[..., Ri', ...] について、もし Ri  Ri' ならば、[..., Ri, ...]

Ri' ならば、[..., Ri, ...]  * [..., Ri', ...]。

* [..., Ri', ...]。

仮定3.2 もし R  R' ならば、[R, ..., R]

R' ならば、[R, ..., R]  * [R', ..., R']。

* [R', ..., R']。

仮定3.3 ( p1[R11, ..., Rs1], ..., pn[R1n, ..., Rsn])~*[( p1R11, ..., pn R1n), ..., ( p1Rs1, ..., pn Rsn)]

このうち仮定3.1の性質は単調性(monotonicity)といわれる。仮定3.2はAnscombe & Aumann (1963)では抜けているが、証明には必要なので、Ferguson (1967)にならって仮定に入れている。仮定3.3は、あなたの受け取る賞金が競馬とルーレットの両方によって決るのであれば、競馬のレースの前にルーレットを回すか、後にルーレットを回すのかは問題にならないということを意味しており、複合くじの順序の反転性(reversal of order)といわれる。あなたが、この三つの仮定と第2章の仮定2.1~2.5を満たせば、主観確率が存在するという次の定理が証明できる。

定理3.1 あなたが仮定2.1~2.5を満たすような RL 上の選好順序と RL*上の選好順序をもち、仮定3.1~3.3を満たすならば、任意の [R1, ..., Rs]∈HL に対して、

u*[R1, ..., Rs]=q1u(R1)+・・・+qs u(Rs), Σi qi=1, qi≧0, i=1, ..., s

であるような s 個の数の組 q1, ..., qs が存在する。

《証明》任意の R, R'∈RL について、R~R' ならば、仮定3.1から、任意の H, H'∈HL に対して、H~*H' となるために、u も u* も共に定数となってしまう。これを等しいとおけば、1=q1+・・・+qs となるので、証明は明らかである。

そこで、もっとも望ましい R1*∈RL ともっとも望ましくない R0*∈RL が存在するとしよう。すなわち、R1*  R0*。すると仮定3.2から

R0*。すると仮定3.2から

[R1*, ..., R1*]  * [R0*, ..., R0*]

* [R0*, ..., R0*]

そこで、

u(R1*)=1 かつ u(R0*)=0 (3.1)

であるように u を選び、

u*[R1*, ..., R1*]=1 かつ u*[R0*, ..., R0*]=0 (3.2)

であるように u* を選ぶ。

ところで、仮定3.1から、もし Ri~Ri', i=1, ..., s ならば

[R1, ..., Rs]~*[R1', ..., Rs']

となる。言い換えれば、u*[R1, ..., Rs] は u(R1), ..., u(Rs) で一意に定まることになる。このことから、これ以後、このような競馬型複合くじを [R1, ..., Rs] の代わりに [u(R1), ..., u(Rs)] で書き表すことにしよう。特に(3.2)式から

u*[1, ..., 1]=1, u*[0, ..., 0]=0 (3.3)

そこでまず、次の補題を証明しておこう。

補題 ある定数 k>0について、0≦ri≦1 かつ 0≦kri≦1, i=1, ..., s ならば

u*[kr1, ..., krs]=ku*[r1, ..., rs]

《証明》

(I) k≦1のとき、RL 上の選好順序は仮定2.1~2.5を満たすので、効用関数が存在し、その性質から、

| [kr1, ..., krs] | ~*[kr1+(1-k)・0, .., krs+(1-k)・0] |

| ~*[(kr1, (1-k)0), ..., (krs, (1-k)0)] |

(II) k>1のとき

u*[r1, ..., rs]=u*[kr1/k, ..., krs/k]

このとき 1/k≦1 なので、これで(I)の結果が使えて、

u*[r1, ..., rs]=(1/k)・u*[kr1, ..., krs]

両辺を k 倍して

ku*[r1, ..., rs]=u*[kr1, ..., krs]

定理の証明に戻る。任意の i について、ri=u(Ri) とすると、(3.1)式から

0≦ri≦1 (3.4)

そこで、c=r1+・・・+rs として、

(I) c=0のとき、(3.4)式から

r1=r2=・・・=rs=0

したがって、任意の q1, ..., qs に対して、

u*[0, ..., 0]=q1u(R1)+・・・+qsu(Rs)=0

(II) c>0のとき、(3.4)式から

ri /c≧0 かつ Σi ri /c=1

したがって、補題から

| u*[r1, ..., rs] | =u*[cr1 /c, ..., crs /c] |

| =cu*[r1 /c, ..., rs /c] |

| u*[r1, ..., rs] | =c{(r1 /c)q1+・・・+(rs /c)qs} |

| =r1q1+・・・+rsqs | |

| =q1u(R1)+・・・+qsu(Rs) □ |

定理3.1によって、仮定3.1~3.3を満たしているときには、競馬型複合くじ [R1, ..., Rs]∈HL に対して、

u*[R1, ..., Rs]=q1u(R1)+・・・+qsu(Rs), Σi qi=1, qi≧0, i=1, ..., s

というように主観確率として機能している q1, ..., qs が存在していることが証明された。この主観確率 qi は定理3.1の証明の中で、第 i 要素だけが1で他の要素は0になっている競馬型複合くじ [0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] の効用として定義したものである。

言い換えれば、定理3.1の証明の中で、

u*[r1, ..., rs]=r1q1+・・・+rsqs

となることが示されているので、

u*[1, 0, …, 0]+・・・+u*[0, …, 0, 1]=q1+・・・+qs=1

となり、第三者から見ると、あなたの態度(行動)を説明する際に、第 i 要素だけが1で他の要素は0になっている競馬複合型くじ [0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] の効用 u*[0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] は確率 qi と同じ機能を果たしていることになる。これは他の競馬型複合くじ [1, 0, ..., 0], ..., [0, ..., 0, 1] との相対的な選択の問題であるから、どれか1頭の馬にだけ張ることができて、しかも馬によって賞金額は変わらないというルールの下で、主観確率 qi は「i 番目の馬が勝ったときにのみ賞金をもらえるが、負けたときには何ももらえないという競馬型複合くじをあなたが選ぶ経験確率」と言い換え、定義することもできる。経験確率が現象に注目したものであるのに対し、主観確率は現象に対するあなたの態度に注目したものなのである。

ところで、もし各結果 hi が既知の経験確率 pi をもっている場合には、競馬型複合くじはルーレット型くじになってしまうので、

[R1, ..., Rs]~*( p1R1, ..., psRs)

したがって、

| [0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] | ~*( p10, ..., pi-10, pi1, pi+10, ..., ps0) |

| u[0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] | =p1・0+・・・+pi-1・0+pi・1+pi+1・0+・・・+ps・0=pi |

これまでは、主観確率と経験確率の違い、もしくは両者を整合的に定義し、結び付けることを考えてきた。しかし、主観確率に経験的事実としての情報を織り込んでいくという考え方の方がはるかに実際的であろう。そこでここでは、その実際的な方法について考えてみよう。

そのためにはまず、経験確率であれ、主観確率であれ、確率というものは、ある公理を満たしているとする必要がある。いま、ある実験の可能な結果を表す点の集合をその実験の標本空間(sample space)といい、S で表すことにしよう。この標本空間の部分集合は事象 (event)と呼ばれる。

たとえば、実験が10円玉、100円玉各1枚を同時に投げて、おのおのにつき、表、裏のどちらが出たのかを記録するというものだったとしよう。この実験には四つの可能な結果が存在する。すなわち、

S={(H, H ), (H, T ), (T, H ), (T, T )}

ここで H は表(head)、T は裏(tail)を表し、(・,・)の組の最初は10円玉の結果、2番目は100円玉の結果を示している。そして、事象はこの標本空間 S の部分集合であるから、たとえば

Ai={i 枚の表が出る}, i=0, 1, 2

という事象を考えると、

A0={(T, T )}

A1={(H, T ), (T, H )}

A2={(H, H )}

ということになる。

また、関数の定義域の要素として点ではなく、点の集合を考えたものを集合関数(set function)という。以上の道具立てに基づいて、確率の公理(axioms of probability)を簡単な形で示しておこう(Hoel (1971) あるいは Mood et al. (1974) 参照)。

確率の公理 確率測度 P は次の公理を満たす標本空間 S 上で定義された集合関数である。

(1) すべての事象 A について、0≦P(A)≦1

(2) P(S)=1

(3) 互いに排反な事象系列 A1, A2, ... (すなわち Ai∩Aj=φ, i≠j)に対して

P(A1∪A2∪・・・)=P(A1)+P(A2)+・・・

より正確には、これらの公理を満たす集合関数Pを確率測度(probability measure)あるいは確率関数(probability function)と呼ぶのである。この3条件が満たされれば、望ましいとされる他の確率のすべての性質も満たされるということが証明できる。したがって、この確率の公理を満たせば、経験確率、主観確率を問わず、共通の確率の演算が可能になるのである。もちろん事象は集合であるから、通常の集合の演算も可能である。

以上のようなお膳立てが整ったところで、いよいよ主観確率に経験的事実としての情報を織り込んでいく方法について考えてみることにしよう。

事象 B が生起したという条件の下で(ただし、P(B)>0)、事象 A が生起する確率は条件付確率と呼ばれ、

P(A|B)=P(A∩B) /P(B) (3.5)

で定義する。つまり、事象 B が生起している場合、さらに事象 A まで生起する確率である。見方を変えれば、事象 B が生起したという情報が得られたことで、事象 A が生起する確率が変わってくると言うことを意味している。このことをより明確に示しているのが、ベイズの定理である。

いま、A1, A2, ..., An の n 個の事象を考え、A1, A2, ..., An のどれかが必ず生起し、しかも異なる事象 Ai と Aj が同時に生起することはない(=互いに排反)としよう。このことを式で書き表せば、

(1) A1∪A2∪・・・∪An=S

(2) Ai∩Aj=φ, i≠j

ということになる。このような事象 A1, A2, ..., An の集合を標本空間 S の分割(partition)という。

事象 A1, A2, ..., An の生起する確率を P(A1), P(A2), ..., P(An) とすると、

P(A1)+P(A2)+・・・+P(An)=P(S)=1

である。また、新たに事象 B を考えると、分配法則から

| B | =S∩B |

| =(A1∪A2∪・・・∪An)∩B | |

| =(A1∩B)∪(A2∩B)∪・・・∪(An∩B) |

右辺と比べると、左辺では条件の事象が入れ替っていることに注意がいる。いま P(B|A1), ..., P(B|An) が既知であるような事象 B (このような事象 B は情報となりうる)が生起したということがわかれば、事象 Ai の生起する確率は P(Ai) から P(Ai|B) へと変化することになる。つまり、事象 B が生起したという情報が得られたことで、事象 Ai の生起する確率が変わったのである。情報を得る事前か事後かということで分けて、P(Ai) を事前確率 (prior probability)、P(Ai|B) を事後確率(posterior probability)と呼ぶ。

例3.1 いま事象 Ai として、

θ0={表の出る確率が0.50の硬貨}

θ1={表の出る確率が0.51の硬貨}

の二つの自然の状態を考える。事象 B としては、

H={表(head)}, T={裏(tail)}

の2種類を考える。当然のことながら、

P(H|θ0)=0.50, P(T|θ0)=0.50,

P(H|θ1)=0.51, P(T|θ1)=0.49.

となっているはずである。このような P(B|θ) は未知の θ の関数と考えて、尤度関数 (likelihood function)あるいは簡単に尤度(「ゆうど」: likelihood)と呼ばれる。いま、事前確率は主観確率ならばもつことができて、

P(θ0)=p, P(θ1)=1-p

このとき、

w=(P(θ0), P(θ1))=(p, 1-p)

を事前分布(prior distribution)ということもある。

以上のことから、

P(θ0|H)=P(θ0)P(H|θ0)/[P(θ0)P(H|θ0)+P(θ1)P(H|θ1)]=0.5p/[0.5p+0.51(1-p)]

P(θ1|H)=P(θ1)P(H|θ1)/[P(θ0)P(H|θ0)+P(θ1)P(H|θ1)]=0.51(1-p)/[0.5p+0.51(1-p)]

同様にして、

P(θ0|T)=P(θ0)P(T|θ0)/[P(θ0)P(T|θ0)+P(θ1)P(T|θ1)]=0.5p/[0.5p+0.49(1-p)]

P(θ1|T)=P(θ1)P(T|θ1)/[P(θ0)P(T|θ0)+P(θ1)P(T|θ1)]=0.49(1-p)/[0.5p+0.49(1-p)]

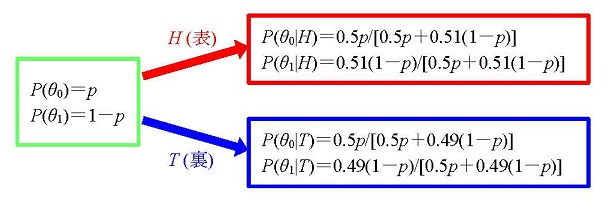

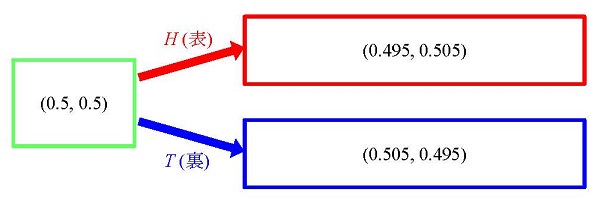

このことを図式化してまとめると、図3.1(a)のようになる。ここでは事前分布は特定していないが、たとえば、p=1/2 とすると

P(θ0)=P(θ1)=1/2

すなわち、事前分布は (0.5, 0.5) となり、事後分布は、

H (表)が出ると (0.495, 0.505)

T (裏)が出ると (0.505, 0.495)

というようになる。つまり、情報を得ることで、主観確率は図3.1(b)のように変化することになる。

図3.1 事前確率と事後確率

(a) 事前分布 w=(p, 1-p)

(b) 事前分布 w=(0.5, 0.5)

事象B1の生起する確率が、他の事象B2の生起に影響されないとき、つまり

P(B1)=P(B1|B2)

であるとき、事象 B1 と事象 B2 とは独立(independent)であるという。この式を条件付確率の定義式に代入すると、

P(B1∩B2)=P(B1|B2)P(B2)=P(B1)P(B2)

つまり、二つの事象 B1 と B2 が独立であれば、その積事象 B1∩B2 の確率を二つの事象の確率の積として表すことができる。同様にして、B1 と B2 が独立ならば、

P(B1∩B2|A)=P(B1|A)P(B2|A)

と表すことができる。

この性質を利用すると、繰り返して実験が可能な場合の事前分布、事後分布の動きを簡単に表すことができる。いま2回続けて硬貨を投げるような実験を考えてみると、1回目に生起した事象を B1、2回目に生起した事象を B2 とする。硬貨投げの場合には、B1、B2 とも {H} あるいは {T} のどちらかになる。すると、ベイズの定理から、事前確率 P(Ai) は2回硬貨投げを行なった経験的事実 B1∩B2 の算入によって、事後確率 P(Ai|B1∩B2) になる。

P(Ai|B1∩B2)=P(Ai)P(B1∩B2|Ai)/[Σj P(Aj)P(B1∩B2|Aj)]

ところが、この式の分子は B1 と B2 とが独立であることから

| P(Ai)P(B1∩B2|Ai) | =P(Ai)P(B1|Ai)P(B2|Ai) |

| =P(Ai∩B1)P(B2|Ai) | |

| =P(B1)P(Ai|B1)P(B2|Ai) |

| P(Ai|B1∩B2) | =P(B1)P(Ai|B1)P(B2|Ai)/[ Σj P(B1)P(Aj|B1)P(B2|Aj)] |

| =P(Ai|B1)P(B2|Ai)/[ Σj P(Aj|B1)P(B2|Aj)] (3.7) |

ところで、硬貨投げのような実験はもともと何度も繰り返して実験が可能なわけであるから、以上のような2回続けて行なった硬貨投げの話をt回続けて行なった硬貨投げの話に拡張することができる。いま第1期から第 t 期までの事象の列を B1, B2, ..., Bt で表すことにすると、硬貨投げのように繰り返している各実験の結果が独立であれば、

| P(Ai)P(B1∩B2∩・・・∩Bt|Ai) | =P(Ai)P(B1|Ai)・P(B2|Ai)・・・P(Bt-1|Ai)・P(Bt|Ai) |

| =P(Ai)P(B1∩B2∩・・・∩Bt-1|Ai)・P(Bt|Ai) | |

| =P(Ai∩B1∩B2∩・・・∩Bt-1)・P(Bt|Ai) | |

| =P(B1∩B2∩・・・∩Bt-1)・P(Ai| B1∩B2∩・・・∩Bt-1)・P(Bt|Ai) |

実験3.2 いま例3.1と同様に

θ0={表の出る確率が0.50の硬貨}

θ1={表の出る確率が0.51の硬貨}

の二つの自然の状態を考える。もし θ0 が真の自然の状態のときに、硬貨投げを何回続ければ、表の出る確率が0.50であると「確信」をもつに至るのだろうか。また、θ1 が真の自然の状態のときに、硬貨投げを何回続ければ、表の出る確率が0.51であると「確信」をもつに至るのだろうか。実際に硬貨を投げてやってみよう。

既に述べたように、この実験を学生にやらせてみると、ほとんど全員が数百回でやめてしまう。しかも、そのときには「確信」をもつに至ったというよりも、「もういい」という気持ちになっているようである。しかし、数百回で「確信」に至るとはどうしても思えないので、ここでは不平を言わないパソコンに硬貨投げをさせることにしよう。

もし、θ0 が真の自然の状態のとき、すなわち、使用している硬貨が、表の出る確率0.50の硬貨であったときに、表の出る確率が0.50であるとの「確信」をもつに至る様子を見るために、次のような簡単なBASICのプログラムを組んで、パソコンに硬貨投げをやらせてみることにしよう。

100 'UPDATINGこのプログラムの行番号150、160の2行には、例3.1のところで図3.1(a)に表示された式がそのまま登場していることに注目してほしい。つまり、(3.8)式がいえることから、硬貨投げを何回続けようが、毎期同じ図3.1(a)のプロセスを繰り返すだけでいいのである。第 t-1 期の事後確率を第t期の事前確率とするだけで、あとは毎期ベイズの定理を使って、1期分の更新プロセスを繰り返すだけでよい。これがアップデイティングの強みである。

また行番号120に「P=.5」とあるように、最初の事前確率は w=(0.5, 0.5) から始めることにする。事前確率、事後確率の計算では丸め誤差が累積してくるので、今回は倍精度で計算している(行番号110)。

ここでは既に実験3.1の所で行なった100万回の硬貨投げのシミュレーション結果と対比するために、同じ乱数列を用いてシミュレーションを行なってみた。その結果、まず最初の1万回まで1,000回ごとに事後確率と表の出た相対度数を拾い上げてみると、表3.3(a)のようになる。最初の1,000回では相対頻度は1/2以下で、「表の出る確率が0.50の硬貨である」ことが真である事後確率 p は1/2を超えているが、2,000回以降では、一貫して相対頻度は50.5%以上である。実験3.1の硬貨投げのシミュレーションのときは、この動きを見ていて、このプログラムの中の乱数発生の関数RNDの使用方法に問題があったのではないかと思えたわけだが、実際、「表の出る確率が0.50の硬貨である」ことが真である事後確率 p は2,000回以降一貫して1/2を下回っており、特に9,000回の段階では、p=0.19153 にまで低下している。事後確率の点でも、8割方、今投げている硬貨の表の出る確率は0.51ではないかということになる。

それでも辛抱して10万回まで待っていると、今度は1万回ごとに拾い上げた事後確率と表の出た相対頻度は表3.3(b)のようになる。まだ一貫して相対頻度は0.5以上であるが、さすがに10万回も硬貨投げをすると、事後確率もようやく p=1 に収束しそうであった。一応,念のため、さらに10万回ごとに100万回まで見てみると、表3.3(c)のようになり、一応、小数点以下5桁までならば、事後確率は1.00000になる。したがって、数万回もやって、ようやくこの「硬貨」の表の出る確率は0.51ではなく、0.50であるという確信をもつに至ったということができるだろう。このように事後確率の動きは、実験3.1の硬貨投げのシミュレーションのときの「確信」の動きとよく似ていることがわかる。主観確率のことを確信の度合(degree of belief)と呼ぶこともあるが、まさしく「確信」はベイズの定理によって事後確率を計算した場合の主観確率と同様の軌跡をたどっていたのである。

表3.3 硬貨投げとアップデイティングのシミュレーション

(a) 1万回まで

| 試行回数 | 事後確率 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 1,000 | 0.57934 | 0.497 |

| 2,000 | 0.48001 | 0.506 |

| 3,000 | 0.28494 | 0.513 |

| 4,000 | 0.26893 | 0.511 |

| 5,000 | 0.49002 | 0.505 |

| 6,000 | 0.45018 | 0.506 |

| 7,000 | 0.42069 | 0.506 |

| 8,000 | 0.29318 | 0.508 |

| 9,000 | 0.19153 | 0.509 |

| 10,000 | 0.23147 | 0.508 |

(b) 10万回まで

| 試行回数 | 事後確率 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 10,000 | 0.23147 | 0.508 |

| 20,000 | 0.49007 | 0.505 |

| 30,000 | 0.78928 | 0.504 |

| 40,000 | 0.93825 | 0.503 |

| 50,000 | 0.99304 | 0.503 |

| 60,000 | 0.96236 | 0.504 |

| 70,000 | 0.99733 | 0.503 |

| 80,000 | 0.99926 | 0.503 |

| 90,000 | 1.00000 | 0.501 |

| 100,000 | 1.00000 | 0.500 |

(c) 100万回まで

| 試行回数 | 事後確率 | 相対頻度 |

|---|---|---|

| 100,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 200,000 | 1.00000 | 0.499 |

| 300,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 400,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 500,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 600,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 700,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 800,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 900,000 | 1.00000 | 0.500 |

| 1,000,000 | 1.00000 | 0.500 |

以上のようにして、ベイズの定理によってアップデイティングされて得られた事後分布は決定や統計的推論の基礎として用いられることになる。第5章で扱われる逐次決定問題のモデルはその典型例である。このように事後分布を決定や統計的推論の基礎に置く立場をとる人々はベイジアン(Bayesian)と呼ばれる。ベイジアンについては藤本・松原(1976)に詳しい。

これまで決定理論を中心にして、人間の意思決定、正確には個人の意思決定について考えてきた。ところが、人間が一人でポツンと孤立して意思決定している例は存在しない。人間は常に何らかの意味で組織に属して意思決定を行なっている。なぜ人間は組織を作って、その中で意思決定を行なっているのだろうか。これまでの個人の意思決定についての決定理論の議論をふまえた上で、組織について考えてみることにしよう。

組織の構造と機能の基本的特色に大きくかかわっている人間の基本的特性は一般に「限定された合理性」(bounded rationality)という用語で表現される。ここでいう「合理性」とは人間の意思決定に関するものである。これは決定理論の考え方を思い起こすとわかりやすい。つまり、いまいくつかの可能な代替的行動の案があり、そのそれぞれの行動によって引き起こされる結果がわかっていて、それらの結果を評価しうるようなある価値体系があるとしよう。このとき、その価値体系によって、望ましい代替的行動を選択するとき、「合理的」選択と呼ぶのである(Simon, 1976, p.75 邦訳p.96)。

例えば既に扱ったように、決定問題では、意思決定者のとることのできる可能な代替的行動 a1, a2, ..., am があり、それぞれの行動によって引き起こされる結果は、自然の状態 θ1, θ2, ..., θn との組合せ (ai, θj) で決まる。そして、それらの結果を評価するものとして、利得関数 V(ai, θj) が与えられているのである。こうした決定問題の諸要因が与えら れた状況で、どんな意思決定が「合理的」であるとされていたか、前章までの議論を整理 すると次のようになる。

このように、2、3のケースでは、論者によって見解が異なる可能性があると言ってよいだろう。しかも、こうしたさまざまな「合理的」意思決定が、現実のわれわれ人間の意思決定を十分に説明できているものであるかどうかは、かなり疑わしい。例えば、前述のリスクのケースでは、仮に期待利得を最大にする行動を選ぶことが「合理的」であると主張したとしても、サンクトペテルブルクのパラドックスのような状況に直面した場合には、その説得力を失う。それでは、期待効用原理に則って、期待効用を最大にする行動を選ぶことが「合理的」であったと主張しても、アレの反例のような状況に直面した場合には、やはりその説得力を失う。

言い方を変えれば、第2章でも述べたように、そもそも期待効用原理は無限定に、誰にでもいつでも適用可能なものではない。くじの効用関数が存在し、それが賞金の期待効用の形になることは、仮定2.1~仮定2.5の五つの仮定を満たして意思決定が行なわれるときに初めて証明が可能になるものである。また第3章でも述べたように、主観確率も、この五つの仮定に加えてさらに仮定3.1~仮定3.3を満たして、はじめて存在が証明できるものである。これらの仮定を要件として満たしたときに、はじめて一般の意思決定に期待効用原理が適用可能になるのである。個々の仮定は、それぞれ納得のできるものではあるが、これらすべての仮定を常時満たしていることは、われわれ現実の生身の人間にとっては容易なことではない。その意味では、このリスクのケースだけを考えてみても、決定理論においては、現実の生身の人間よりは、かなり条件の整った、言い換えればかなり合理性において優れた「人間」が想定されていると考えなくてはいけない。

こうしたリスクのケースだけに限らず、これまで決定理論や古典的な経済学においては、生身の人間からは乖離したままで、研究者によって比較的自由に「合理的」選択のモデルが作られ、分析が行なわれてきた。したがって、こういった分野で考察される「合理的」選択のモデルは、その前提として、Simon (1976)が「経済人」(economic man)と呼ぶような、全知的に合理的な(omnisciently rational)一種の人間のモデルを想定していると考えざるをえない(Cyert & March, 1963, p.99 邦訳p.144)。

これは決定理論や古典的経済学に共通する本質的な前提である。ここでいう経済人モデルは、より具体的には次のような特徴をもつ人間モデルを指している(Simon, 1976, pp.xxix-xxx 邦文序文p.30; March & Simon, 1958, p.140 邦訳pp.213-214)。

これまでの決定理論の議論から、決定理論では最適基準による選択が行なわれていることは容易に理解できるであろう。ただし、ここで言及されている最適基準の定義は、「すべての代替案」という部分に力点が置かれていると理解されるべきである。つまり正確には、後で触れる満足基準の対照概念にはならない。

しかし、実際の人間はそのような経済人モデルに合致するような行動をとっているのだろうか。例えばいま賃貸の居住用の部屋を探すことを考えてみよう。部屋探しの一つの方法としては、仲介を職業としている不動産業者に出向いて、ファイルされている不動産情報、具体的には間取りとその図面、賃貸条件(賃料、敷金・礼金、管理費等)、物件所在地とその地図・交通手段、築年月、契約期間、入居可能日、設備等を確認して、そのコピーを入手する。それから実際に当該物件まで出かけて、実際に目で見て、交通の便なども足で確かめて、不動産情報の内容を確認することになる。

そこで、議論を簡単にするために、ここでは職場から通勤時間1時間以内の範囲の賃貸の物件に限定して話を進めよう。職場はたいてい交通の便の良い都心部にあるので、政令指定都市クラスの都市圏ならば、通勤時間1時間以内と限定しても、入居者を募集している賃貸のアパート、マンション、一戸建ては、一時点で100件程度にはなるだろう。そのことは住宅関係の情報誌で容易に確認することができる。仮に、住宅関係の情報誌に掲載されているものが、その時点での可能な代替案のすべてだとしよう。(実際にはそれよりもはるかに代替案は多い。また良い物件は情報誌掲載前に各不動産業者の段階で入居者が決まってしまう。) 職場から片道1時間以内の範囲にあるわけだから、職場を基点に行動すると、一つの物件を調べるのに1~2時間はかかると考えるべきであろう。すべての可能な代替案つまり物件を調べるのに、ざっと100~200時間はかかる。1日10時間を部屋探しに投入しても、半月はかかる計算になる。それでもかなり上手に調査スケジュールを組めば、もっと効率的に調べ回ることもできるかもしれない。しかし、よほど暇を持て余している人ならばともかく、この場合のような勤め人にとっては調査効率云々以前の問題で、どだい無理な話である。おそらく数カ月は要する。そして、すべての物件の調査が終った頃には、既にほとんどの物件は入居者が決まってしまっているはずだ。もちろん住宅関係の情報誌だって、その間に何号も最新情報を満載して発行されているのである。ようやく代替案の比較検討に入ろうかという前に、こうした努力は無駄になる。これではいつまでたっても入居できないし、第一、徒労に終ったにもかかわらず、ここまでの物件調査に費やされたコストは、どう低めに見積もっても数十万円に達するだろう。職場から通勤時間1時間以内の範囲に限定してもこの有様である。

こうしたことからも実感できるように、この経済人モデルは現実的ではない。実際、いまの部屋探しの例では、われわれ自身の経験からいって、すべての可能な代替案を考慮しようなどとは最初から考えてもいない。例えば、信頼できるせいぜい2、3の不動産業者からのお勧め物件数件を実際に調べる程度であろう。しかも、各物件についての詳細な知識(つまり居住した場合の結果の知識)は不完全で部分的で、都合の悪いことはあまり教えてもらえないのが普通である。そもそも、物件を探すときには、「職場から通勤時間1時間以内」というような何かポイントになるいくつかの項目だけに関心があり、それについてははっきりした意見をもっているが、その他の項目についての選好はきわめてあいまいなものである。ましてや起こりうる結果のすべてに対しての完全な効用序列などは望むべくもない。

つまり、われわれが部屋探しをするときに直面している「決定問題」は、おそろしく単純で簡単なものなのである。しかも、最適な物件など最初から探そうとも思っていない。極端にいえば、我慢して住んでいられる、あるいはぎりぎり満足できる物件がみつかればいいと思って探しているのである。もちろん、意外な掘出し物がみつかることを期待しているのではあるが……。

こうして自分の行動を振り返ってみればわかるように、少なくても、実際の人間の行動は全知的・客観的合理性に次の3点で遠く及ばないということは容易に指摘しうる(Simon, 1976, p.81 邦訳p.103; March & Simon, 1958, p.138 邦訳p.210)。

実は、われわれが「決定問題」と称しているものも、実際にわれわれが問題を設定し、解くことができるのは、代替案の数がごく限られているか、あるいは、各代替案の結果やその価値、効用が簡単な形をしているものばかりなのである。それは第1~3章を見ればよくわかる。言い換えれば、現実の世界において、経済人モデルが描くように人間が客観的に合理的な行動を選択しているのであれば、実際に人間が扱っているよりもはるかに複雑な問題を定式化し、それを解くことを要求されるはずなのである。しかし、われわれが通常よく取り扱う「決定問題」を考えてみればわかるように、「決定問題」ははるかに単純である。われわれにでも解けるほどに十分に簡単になっているのである。明らかに、実際の人間であるわれわれには、経済人モデルが求めるような高度な問題解決能力は備わっていないし、利用可能な労力や時間にも制約がある。経済人が相手をしている問題のサイズに比べたら、人間の頭脳の能力は、はるかに小さなものにすぎないのである。

そこでSimonが考え出したのが「経営人」(administrative man)の人間モデルである。経営人モデルは、経済人モデルと対比させると、次のような特徴をもっている(Simon, 1976, pp.xxix-xxx 邦訳序文p.30; March & Simon, 1958, p.140 邦訳pp.213-214)。

ここで注意がいるのは、2の満足基準は、暗黙のうちに逐次的な探索過程を前提として考えられているということである。この暗黙の前提に対しては、モデル的により明確にして考察を行なう必要があるので、あらためて§4.3で考えることにしよう(実際には、最適な満足水準を求めることもできるので、ここでのSimonらの満足基準/最適基準の二分法は厳密には正しくない)。

いずれにせよ、以上のようなことから、経営人が合理的に選択を行なうとするならば、経営人が考慮すべき変数のシステムは十分に単純化されていなくてはならない。そのためには、経済人の場合には工夫する必要もなかったなんらかのしかけが当然必要となってくる。例えば、状況定義に他からの重要な間接的影響が及ばないようにすることは、モデルの単純化にはきわめて大切なことであるが、経済人の場合には必要なかったことであり、そのためには、なんらかの意味での望ましい「しかけ」を作ることが必要になってくる。このようなしかけのうち、代表的かつ重要なものとして、組織が登場してくることになる。

ここで考察の基礎となる近代組織論は、Barnard (1938)によって創始され、Simon (1976; 初版1945)や March & Simon (1958)らによって精緻化されたものである。BarnardとSimon、Marchとの間には主張にやや隔たりもあるが、後者を中心にして考えれば、近代組織論は、組織メンバーの限定された合理性が、組織の意思決定過程の中でどのように克服されていくのかということを分析することを基本的テーマとしている。近代組織論はその観点から組織現象を説明するための概念体系と理論的枠組みを確立したといっていいだろう。限定された合理性しかもたない人間が、「合理的」に意思決定をしうるための装置として組織をとらえ、そのために組織がどのような機能を果たしているのかを近代組織論的観点から整理してみよう。

これまでの議論から、限定された合理性を考慮に入れると、経営人たる人間が、たとえなんらかの意味で合理的に意思決定できるとしても、それは人間にとってかなりお膳立ての整えられたような状況下に限られてくることが明らかになった。§4.1.bの合理性の限界についての指摘を逆手にとれば、次のような状況の特性が、意思決定に先立ってあらかじめ定められ、与えられているときにのみ、人間は合理的に意思決定できるにすぎないということがわかる。

つまり決定問題でいうところの、1. 意思決定者の行動の集合、2. 行動によって引き起こされる結果、3. 利得関数、であり、最後の4は、リスクのケースで必要となってくるものである。この四つの状況の特性があらかじめ定められ、与えられているときにのみ、人間は合理的に行動できる。ということは、仮に合理的意思決定者がいるとすると、その合理的意思決定者の状況はこの四つの特性によって、あらかじめ定義されているにちがいないということになる(March & Simon, 1958, pp.150-151 邦訳pp.230-231)。

組織が人間の目的の達成にとって有用な道具であるのは、まさしく個々の人間自体が知識、能力、および時間等について限界を持っているからにほかならない。そのことを克服して、人間にも合理的な意思決定を可能にするために、人間が身を置く状況の方に工夫をして、1~4の四つに代表される状況の特性が、人間になんらかの形で与えられ、定義されるようにするのである。このとき、経営人たる人間に、はじめて合理的意思決定が可能になるのである。したがって、「組織」とは、意思決定に際して考慮すべき変数のシステムがより閉鎖的(=できるだけ重要な間接的影響が存在しない)でかつ単純となるように組織内の人間の意思決定状況を定義し形成する装置だと考えてもよいはずである。

March & Simon (1958, pp.139-140 邦訳pp.211-213)はこうした認識から、次の二つの基本的性格を組み込んだ「合理的選択の理論」(the theory of rational choice)を示した。

したがって、この理論では、人間が組織の中に身を置くことによって、組織の中での心理学的・社会学的過程による濾過作用を受けることを肯定的に扱っていることになる。つまり、組織は、その中に身を置く人間の状況定義の形成過程:

において、現実の状況にふるいをかけ、歪みを加えながら単純化を行うという機能を果たす点でまさに重要なのであり(March & Simon, 1958, pp.154-155 邦訳p.236)、この状況定義の形成過程を経ることで、合理性に限界のある人間が、はじめて合理的に意思決定できるような状況が生まれるのである。そして、組織の他のメンバーについても、同様の過程を経て、合理的意思決定を期待できる。そのことで、さらに当該メンバーの状況定義は単純化が可能になるのである。

March & Simonの「合理的選択の理論」が提示するように、状況定義の諸要素を所与とはせず、それ自体を組織の中での心理学的・社会学的過程といった濾過過程の結果であるとするならば、当然、状況定義の形成過程それ自体が考察の対象となりうる。このような観点からすると、人間の選択について、全体として長々とした過程の最後の瞬間の「決定」にだけ注意を向けるのではなく、それに先行する探索、分析等を含めた複雑な過程の全体に注意を向けることが必要となってくる(cf. Simon, 1977, p.40 邦訳p.54)。

こうした理由から、近代組織論では、組織の分析・考察に当っては、分析の最小単位を意思決定(decision)にではなく、そこに至るまでに登場する意思決定前提(premise)に置くことになる。こうすることで、意思決定を「諸前提から結論を引き出す過程」(Simon, 1976, p.xii 邦訳序文p.8)として扱うことができるようになるのである。こうして、近代組織論では状況定義を所与として片付けてしまわずに、組織の中で、状況定義がどのように形成されてくるのかということ自体に重大な関心を払うのである。

例えば、Simon (1976, pp.xviii-xix 邦訳序文p.17)は、販売部長、生産計画部長、工場長、製品デザイン担当技師の4人の架空の会話を設定すると、

などと予想することは容易であるという。なぜなら、彼らは特定の組織的ポジションにあり、特定の種類のコミュニケーションを受け、特定の部門目標に責任をもち、かつ特定の種類の圧力を経験しているからである。つまり、それぞれがある特定の状況定義に基づいて意思決定を行なっている。したがって、さまざまな組織の中で、さまざまなパーソナリティーをもった人がそれぞれのポストについていながら、その状況定義についてはある程度特定が可能なので、彼らの行動を大まかに予測することはある程度可能なのである。

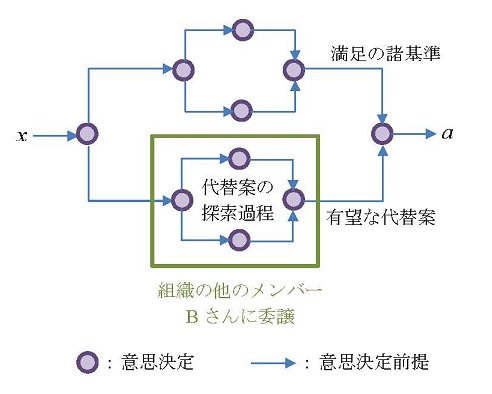

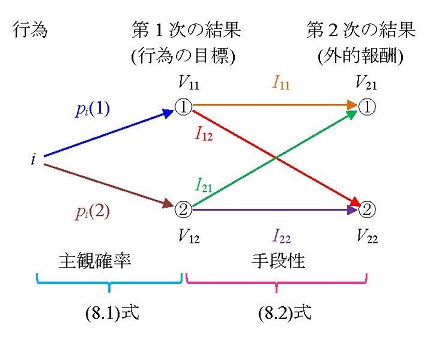

それでは、組織の中で、どのようにして状況定義が形成されてくるのだろうか。いま、図4.1で表されるような個人(とりあえず「Aさん」と呼ぶ)の意思決定の連鎖を考えてみよう。Aさん個人の意思決定過程は、通常それ自体がさらにAさん自身によるいくつかのより細かな意思決定の連鎖として表現される。この図の場合は、ごく単純に、xという意思決定前提がAさんにもたらされたことにより、Aさんの意思決定の連鎖がスタートすると考える。そして、例えば、上側のパスでは満足の諸基準が設定され、下側のパスでは具体的に代替案が探索される。こうして得られた満足の諸基準と代替案を意思決定前提として、意思決定の連鎖の最後の意思決定が行われ、a という行動がとられる。

図4.1 個人(Aさん)の意思決定の連鎖

いま仮に、この意思決定が、前述の部屋探しに関するものだったとしよう。もしAさんがなんらかの組織に属し、図の太枠のなかの意思決定の連鎖である代替案の探索をAさんが自分自身で行わず、その組織の中の他のメンバーであるBさん(例えば人事部厚生課で住居の手配を担当しているベテラン)にやってもらうことにする。つまり、Aさんは自分の意思定過程の一部を組織(実際には組織を構成するメンバーであるBさん)に委譲してしまうわけである。こうすることの利点は、Aさんの意思決定に要する労力・能力・時間を節約することができるということである。実際、有望な代替案探しを同じ会社の信頼できるベテラン担当者にやってもらえば、親身になって良い物件を探してくれるはずである。このような意思決定過程の分業により、Aさんの意思決定過程はかなり単純化されることになる。言い換えれば、Aさんが意思決定に際して直面しなくてはいけないはずだった状況が、組織とかかわりをもつことによって、より単純に定義されることになるのである。

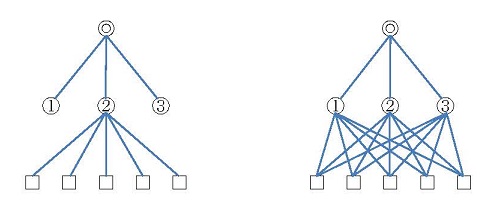

しかし、その反面、Aさんの意思決定の基礎となっている諸前提が組織の他のメンバーからもたらされるために、この場合には、そのメンバーであるBさんの影響に従うことにもなるのである。いま組織の階層構造を考えてみよう。その最下層には、実際に物理的な仕事を行う現業員とよばれる人々がいて、その上の階層には、非現業員である管理者が存在していると考えるのである。管理者は実際にはほとんど物理的作業を行わないが、現業員の決定・行動に影響を与えることで、組織の目的の達成に貢献しているといえる(Simon, 1976, p.2 邦訳p.4)。つまり、このときの現業員は、さきほどのAさんがBさんに委譲してしまったように、意思決定の連鎖の一部を管理者に委譲してしまったことで、結果的に管理者の影響力に従っていることになる。このような現業員と管理者(非現業員)との間の意思決定職務の分業は、通常の「分業」である水平的専門化に対比して、垂直的専門化 (vertical specialization)と呼ばれ(Simon, 1976, p.9 邦訳p.12)、管理過程の観察が容易なので、しばしば取り上げられる。

以上のことから、このような意思決定過程における分業が、メンバーの意思決定状況の単純化に重要な役割を果たすとともに、あるメンバーが他のメンバーの影響にしたがうという点で、組織の管理過程にとっても本質的なものであるということがわかる。つまり、管理過程(administrative process)の本質は、組織メンバーの意思決定過程を構成するある意思決定前提をそのメンバーの意思決定過程から分離し、さらにこれらの意思決定前提を決定し、伝達してくれるメンバーを選択したり、当該メンバーが決定した内容を意思決定前提として必要とする関係のあるメンバーに伝達する正規の組織的手続きを確立するということにある。このとき見方を変えれば、組織は、組織メンバーの意思決定の自主権 (autonomy)の一部を取り上げ、そこに、組織の意思決定過程を置き換えたと見ることができるのである(Simon, 1976, p.8 邦訳p.11)。したがって、管理過程は垂直的専門化と呼ばれてはいるが、実際には垂直方向ばかりに存在するわけではなく、水平方向を含め、あらゆる方向に存在するものであるということには注意がいる。

こうした管理過程が確立されるということは、組織の中に身を置く人間が、組織内の他のメンバーからもたらされる意思決定前提によって構成される状況定義に基づいて、組織の観点からの意思決定を行うようになるということである。したがって、組織メンバーの状況定義形成の局面で重要な役割を担う現象面での2本柱として、少なくとも次のことは挙げられる必要がある。

そこで、この二つの現象について順に見ていくことにしよう。

状況定義形成の局面、特に「現実の世界」を単純化する際に、基本的に重要な役割を果たしているのが、一体化の現象である。個人の諸目的(goals)は、組織にとって所与の存在ではない。組織はメンバーを新規に採用する手続き(recruitment procedures)や組織内の実践(organizational practices)によって、メンバーの目的を操作することができると考えられる(March & Simon, 1958, p.65 邦訳p.100)。

その一方で、個人にとっても、一体化(identification)と呼ばれる現象がある。組織のメンバーが組織の観点から、あるいはその下位集団の観点から発言を行うことはごく普通にみられることである。大抵の人は、就職して会社に所属すると、ごく自然に「うちの会社は……」というような言い方をするようになる。さらに進むと、何か個人的な感想・意見を求められたときでさえも、こうした前置きをせずに、自分の所属する会社の立場からの発言をしてしまうような人も出てくるものである。このことを一般化して、より明確に定義すると、ある人が意思決定を行うにあたって、特定の集団にとっての結果の観点からいくつかの代替案を評価するとき、その人はその集団に自身を一体化しているというのである(Simon, 1976, p.205 邦訳p.260)。言い換えれば、メンバーが組織と目的や価値を共有しているとき、そのメンバーは組織に自身を一体化している状態にあるといえる。

ただし、ここで注意がいるのは、一体化の対象は必ずしも組織全体というわけではないということである。March & Simon (1958, pp.70-77 邦訳pp.109-118)は、組織の中のメンバーの一体化の主要な対象として次のものを挙げている。

このうち、3の課業集団は同じ課業を遂行している人の類(class)のことで、下位集団のこともあれば、組織外集団のこともある。また、4の組織外集団の例としては、労働組合(ただし、日本の場合は企業別組合なので、実質的には2に該当すると思われる)、コミュニティ集団、家族などがあげられる。

このように一体化の対象は様々であるが、様々であるからこそ、一体化は組織メンバーの状況定義形成の際に、どの程度の単純化が行われるのかを決める重要な要因となっている。いま、行動がはっきりと関係づけられ、行動の成果を評価する基礎を与える、という意味での「操作的な」(operative)目的を考えてみよう。こうした操作的な目的は、「現実の世界」がモデルに単純化され状況定義に結晶する際の核となるものなのであるが(Simon, 1976, p.xxxv 邦訳序文p.36)、操作的な目的のうち最高位の目的は、組織全体というより下位集団の目的であることも多い。この場合には、状況定義の単純化はより一層顕著なものとなる。つまり、そうした操作的な目的をもった下位集団に一体化することで、注意の焦点(focus of attention)が生まれ、その結果として、ある基準を排除して、他の下位目的、あるいは組織全体の目的の他の局面は無視するという選択的不注意(selective inattention)と、自分の所属している下位集団の目的に特別の注意を払う選択的注意 (selective attention)とが行われる。組織の下位集団で扱う問題は、組織全体で扱うべき問題に比べると既にかなり単純化されたものになっているので、操作的目的をもった下位集団に一体化することで、より容易に単純化が行われ、状況定義が形成されることになるのである(March & Simon, 1958, pp.152-154 邦訳pp.233-236)。

さきほどの図4.1の例でいえば、AさんがBさんによってもたらされた伝達内容である数件の賃貸物件を批判的な検討や考慮をすることなしに代替案として受容し、意思決定前提として用いる場合、Aさんは「Bさんは東京都内の住宅事情については権威だから……」などと理由づけをすることがある。この用語法の延長線上に、ここでいう権威の概念がある。

組織メンバーの状況定義形成の局面で重要な役割を担う現象としての権威は、日常語における権威よりも広くて一般的な概念として扱われる。一言で言ってしまえば、権威 (authority)とは何ら批判的な検討や考慮をすることなしに伝達(命令)を受容する現象をさしている。一般に、組織メンバーは「伝達された他人の意思決定によって、彼自身の選択が導かれることを許容し(すなわち、他人の意思決定が彼自身の選択の前提として役立つ)、これらの前提の便宜性(expediency)について、彼自身の側で考えることをしない、という一般的な規則を彼自身で設定している」(Simon, 1976, p.125 邦訳p.161)のである。このように組織メンバーが組織内での伝達を権威ある意思決定前提として受容することの最も大きな理由は、人間の限定された合理性にあるということは前述のとおりである。命令・信号といったものを吟味するのに必要な専門的知識を持っていないため、さらには、時間・労力の制約もあるために、組織内での伝達を権威あるものとして受容するのである。

こうした意思決定前提に関する議論からもわかるように、実は、権威の現象は単に上司から部下への伝達という場面だけに限定されて発生するものではない。もちろん上から下への伝達の場面が最も馴染みがあるのではあるが、水平的に伝達される場合にも、あるいは下から上に伝達される場合にさえも権威の現象は生じうる。例えば、会社の社長は社長秘書が整理・伝達する伝言、スケジュールや面会予約をなんら批判的な検討や考慮をすることなしに受容しているが、それは社長秘書の伝達が権威あるものとして社長に受容されていることを意味している。そこで、より正確にかつ一般的に権威の定義を考えれば、権威とは伝達の性格であり、「なんら批判的な検討や考慮をすることなしに示唆を受容するというすべての状況を意味するものと理解しよう」(Simon, 1976, p.128 邦訳p.166)ということになるのである。このようにして、組織メンバーは自分の意思決定の基礎となっているいくつかの諸前提を組織が決める(Simon, 1976, p.123 邦訳p.159)ことを受け入れ、自分の意思決定過程を単純化し、状況定義が形成される。

権威という現象を以上のような観点から説明すると、実は、権威を行使するときには上司は部下を納得(convince)させようと努めるのではなく、単に部下の黙認(acquiescence)を得ようとのみするということになる(Simon, 1976, p.11 邦訳p.15)。このことをより明確に示しているのが、無関心圏という概念である。Barnard (1938, pp.167-170 邦訳pp.175-178)はおのおのの組織メンバーには「無関心圏」(zone of indifference; 経済学的含意を考慮すると「無差別圏」と訳すべきだと思われるが、既に定訳になっている) が存在し、その圏内では命令の内容は意識的に反問することなく受容しうるのだと考えた。つまり代替案レベルでは、無関心圏が存在し、その圏内にある代替案に対しては、その内容については無差別で、それが何であるのかについて比較的無関心に、命令を受け入れるのである。例えば、全国各地に事業所があり、転勤して回ることが常であるような企業では、代替案である転勤先は通常は無関心圏に属し、「A市へ転勤」、「B市へ転勤」、……などの転勤先については比較的無差別で、無関心である。このように権威を行使するときには、上司は部下の納得を求めるのではなく、まさに、単に部下の黙認を得られればよいのである。この考え方は Simon (1976) にも「受諾圏」(zone of acceptance または area of acceptance)という概念で受け継がれている。

それでは無関心圏はどのようにして設定されるのであろうか。個人が組織へ参画する決定、および、組織が個人を受け入れる決定が行われるときについて考えてみよう。一般的には、March & Simon (1958, pp.90-93 邦訳pp.137-141)の考えている雇用契約 (employment contract)のような公式のものではなくても、心理的に誘因貢献の契約 (inducements/contributions contracts)がなされていると考えると理解がしやすい。すなわち、個人が組織に何を貢献し、何を受け取るのか、そして組織が個人に何を貢献し、何を受け取るのかについて、なんらかの設定を行って、個人が組織のメンバーとなると考えるのである(Thompson, 1967, p.105 邦訳p.135)。

この契約により、組織とメンバーとなる個人とのかかわりに制限が加えられる。個人の側からすると、

というように権限関係を受容し、無関心圏が設定されるのである(Thompson, 1967, p.106邦訳p.136)。この誘因貢献の契約は、個人の組織参画時だけではなく、組織への参加を継続する中でも、公式、非公式に何度か行い、そのたびに誘因貢献の契約内容が見直されていると考えるべきであろう。

誘因貢献の契約は、当該メンバーの側で無関心圏を設定するだけにとどまらず、他のメンバーの状況定義の形成にも重要な働きをしている。つまり、個人が組織的状況において示す行動に枠を設定することにより、組織の中における個人の異質性(heterogeneity)の表出を減少させるのである(Thompson, 1967, p.105 邦訳p.135)。こうして組織のメンバーシップを明確にし、組織参画の際の誘因貢献の契約を行うことで、ある意味での組織メンバーの意思決定や行動の均質化・標準化が行われ、他のメンバーの状況定義の単純化にも寄与することになるのである。

この章の最後に、この節では、Takahashi & Takayanagi (1985)に基づいて、同時方式と逐次方式という二つの意思決定方式を採用した簡単な意思決定モデルを作り、そこから導出された仮説を実際の調査データで検証することにしてみよう。この二つの意思決定方式は、組織の中の人間の行動を考察する際に、多くの場合は暗黙のうちにどちらかに仮定されているために、その比較はほとんど明示的に取り扱われてこなかった。

議論を明確にするために、意思決定過程の構造を考えて、意思決定方式がどのように意思決定過程にかかわっているものであるかを示すことにしよう。意思決定過程は決定理論に基づけば古典的には次のような四つの局面に分けて記述することができる(cf. Lindblom, 1968, ch.3)。

《意思決定の4局面》これらの各ステップは、それぞれがそれ自体で一つの過程を構成しているが、ここで扱う二つの意思決定方式の違いは、このうち主として2の過程に関したものである。

いまこの2のステップで s 個の代替案を探索して揃えて、その上で3、4のステップに進み、同時に比較検討を行ない、その s 個の代替案のうちの一つを選択するとしよう。こうした方式を同時方式と呼ぶ。同時方式は、とられる代替案の数が探索に先だってあらかじめ s と固定され、その s を探索過程の中で変えないことになるので、固定サイズ方式(fixed-size procedure)とも呼ばれる(Takahashi & Takayanagi, 1985)。